|

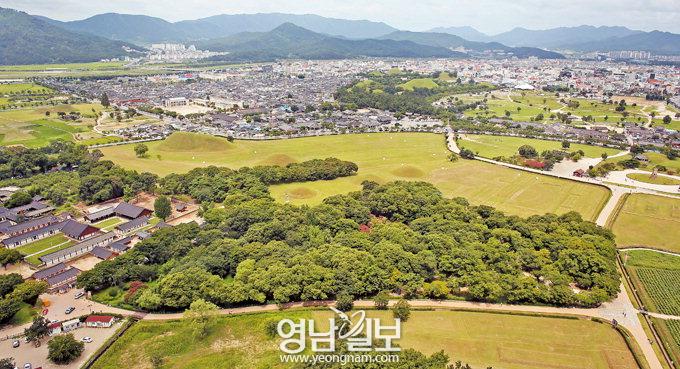

| 무인항공기로 촬영한 계림의 전경. 신라 시조 김알지의 탄생 설화가 깃든 숲으로, 나이를 가늠할 수 없는 수목들이 완전한 조화를 이루며 숨 쉬고 있다. 숲의 옆 건물은 경주향교이고, 뒤편으로 경주 시가지가 펼쳐져 있다. |

◆ 시리즈를 시작하며

경주의 풍경은 관대하다. 볼수록 경이롭고 숭고하다. 시선을 돌릴 때마다 한겹 한겹 제 몸을 열어 속살을 내놓는다. 신라 천년의 역사를 무대로 펼쳐지는 풍경은 진지하면서도 깊고 묵직하다. 관대하고, 숭고하고, 깊고, 묵직한 풍경은 멈추고 쉬어갈 때 더욱 뚜렷한 모습을 드런낸다. 비움과 느림의 미학이 숲을 따라 길게 펼쳐지고, 시대를 증언하는 문학이 너른 수면 위에서 뜀박질한다. 황금의 나라 신라가 만들어 낸 찬란한 문화는 풍요로운 풍경을 자아낸다. 천년 왕국의 숨결이 깃든 능 앞에서는 장중한 곡선미를 느낄 수 있고, 역사를 증명하는 터는 제 몸을 비운 채 여백의 미를 연출한다. 바다 위에는 자연이 만든 신비한 꽃이 장관이다. 지친 마음을 치유하고 상념에 빠진 내면을 되돌아 보기에 그만인 풍경이다. 직선의 삶을 강요하는 일상에서 벗어나, 곡선의 여유를 발견할 수 있는 풍경이기도 하다. 경주를 힐링 도시로 일컫는 이유가 여기에 있다.

2010년부터 스토리텔링 시리즈 ‘스토리의 보고(寶庫)-경북 이야기 보따리를 풀어라’를 연재하고 있는 영남일보는 오늘부터 ‘내 마음의 쉼표, 경주 힐링여행’ 시리즈를 시작한다. 총 6회에 걸쳐 ① 숲(林) : ‘비움과 느림의 미학’ 계림 ② 물(水) : ‘문학과 힐링의 만남’ 김동리 소설 무녀도의 배경 예기소 ③ 금(金) : ‘황금 빛에 취하다’ 신라의 황금문화와 불교미술 특별전 ④ 능(陵) : ‘천년 왕국의 숨결’ 괘릉, ⑤ 터(址) : ‘여백의 美’ 감은사지(感恩寺址) ⑥ 꽃(花) : ‘바다 위에 핀 꽃’ : 양남 주상절리 등 테마별로 격주로 싣는다. 특히 자연과 교감하는 풍경과 그 속에 내재된 힐링 메시지를 그려낼 예정이다. 경주의 역사와 이야기도 담아낸다.

|

| 신라 궁성인 반월성과 외부를 연결하는 통로 월정교. 소실되어 흔적만 남아있던 다리는 최근 복원되어 거대한 자태로 누워 있다. |

숲의 이름은 ‘시림(始林)’이었다. 우리보다 먼저 있어왔고, 처음으로 뿌리 내린 이후 하늘과 땅의 질서 속에서 잠재된 능력만을 지닌 채 자라 마침내 거대한 수목으로, 울창한 숲으로 태어나고 새로이 죽고, 거듭 탄생해 온, 그러한 의미에서 이 숲은 최초의 숲이었다. 지금 우리를 에워싸고 있는 이 숲은 최초의 숲에서부터 이어져 온 낯익고도 낯선 세계다.

#1. 최초의 숲, 계림

숲은 신라가 건국될 당시부터 있었다고 한다. 기원전의 일이다. 하늘에 의지하고 기원하며 살았던 시대, 신라의 정신이 인간과 자연과 우주가 혼융하고 소통하던 그때, 이 숲은 국가가 보호하는 신성한 신림(神林)이었다. 하여 최초의 숲이며 근원의 숲인 시림(始林)은 자신들이 부여한 신성성의 극단적 표현이었을 것이다. 이후 1세기 시림에서는 가득한 광명과 자줏빛 구름과 흰 닭의 울음과 황금빛 상자 속에서 한 사내아이가 태어난다. 그가 최초의 경주김씨, 알지(閼智)다.

알지의 탄생과 함께 숲의 이름은 시림(始林)에서 ‘계림(鷄林)’이 되었고, 계림은 신라의 국호가 되었다. 그 후로 2천여 년이 흐른 지금, 계림은 변함없는 신성으로 우리를 맞이한다. 언덕도 구릉도 없는 평평한 땅 위에 나이를 가늠할 수 없는 수목들이 숨 쉬고 있다. 회화나무, 느티나무, 왕버들이 주종을 이룬다. 신성한 숲으로 보호되어 온 만큼 신목(神木)으로, 당산목으로, 성황림과 신림을 구성하는 나무로 귀하게 여겨왔다.

김알지 탄생 설화로 ‘鷄林’으로 불려

회화나무·느티나무·왕버들 등이 주종

거구의 몸·무수한 가지로 하늘 뒤덮어

나무들 사이 빈 공간엔 곡선의 산책로

시냇물 위 돌다리 건너면 송림 펼쳐져

화려한 월성은 사라지고 고목만 남아

복원된 월정교는 거대한 자태로 누워

이들 고목은 주름지고 옹이진 거구의 몸을 뒤틀며 솟아있다. 긴 팔을 뻗어 올려 무수한 가지로 하늘을 뒤덮고 있다. 계림은 인공림이라 한다. 2천년 전, 최초의 사람이 최초의 나무를 심은 이후, 후손에 후손을 이은 뿌리가 오늘에 이르는 것이다. 깊이 주름지고 이끼 낀 수피는 길고 긴 시간의 흔적이다. 꺾이고 뒤틀린 수형은 거친 풍상과 맞서 싸운 증거다. 옹이는 오래 전에 죽어 줄기 속에 묻힌 가지의 무덤이다. 숲은 억겁을 찰나로 소환한다.

그런데 이 나무에는 무슨 일이 있었던 걸까. 계림 입구에 몸통 전체가 인공피부로 싸인 한 그루 회화나무가 있다. 모든 나무 가운데 으뜸가는 신목이라는 회화나무, 하늘의 뭇별 중에서 허성(虛星)의 정기를 받아 자란다는 나무다. 나무는 큰 상처에도 가지를 내고 잎과 꽃을 피우고 있다. 상처를 이겨낸 흔적이다.

#2. 비움의 숲

나무들 사이로 부드럽게 흐르는 곡선의 산책로를 걷는다. 물푸레나무, 싸리나무, 단풍나무, 홰나무도 만난다. 부러지거나 휘어진 나무도 있고, 가지를 땅에 내려 새로운 나무를 키워낸 나무도 있다. 수명을 다하고 고사한 나무도 있고, 지금 처음으로 이 땅에 뿌리 내린 어린 나무도 있다.

숲 가운데에는 시냇물이 흐른다. 물길을 따라 왕버들 고목이 이어져 있다. 냇물 위의 돌다리를 건너면 송림이 펼쳐진다. 무서울 만치 영묘한 나무들이다. 조선시대 화가 조속이 김알지(金閼智)의 탄생 설화를 그린 ‘금궤도(金櫃圖)’의 소나무가 저것일지도 모른다. 사진작가 배병우의 ‘새벽 솔밭’에서 알지가 태어났던 것일지도 모른다. 소나무 가지 사이로 내물왕의 능이 보인다.

나무들 사이에는 언제나 빈 공간이 있다. 그래서 우리는 숲으로 들어갈 수 있고 나무를 안을 수 있다. 숲이라 말하면 명치가 묵직해진다. 그것은 애타고 사무치는 그리움이다.

숲으로 들어가면 달콤한 호흡의 맛을 느낀다. 그것은 숲과의 완전한 포옹 후에 찾아드는 안온한 섬세, 떨리는 집중이다. 나무에 얼굴을 대고 가만히 귀 기울이면 뿌리가 대지에서 물을 빨아올리는 소리가 들린다. 먹이를 찾아 숲속을 달리는 청설모의 질주가 들린다. 고목의 미령한 떨림과 옹이의 깊은 향도 감지한다. 여름의 끝, 아직 숲은 푸르다. 단풍은 멀지 않은 곳에서 오고 있고, 숲은 그것을 안다.

각각의 나무에는 자연의 질서에 대한 믿음이 있다. 그래서 숲은 하늘과 땅의 질서를 온몸으로 받아들인다. 보채지 않고 의연하고 늠름하게. 각각의 나무에는 고유한 성질과 잠재된 능력이 있다. 그로써 실현된 유기체들의 형상과 움직임은 자유의 힘에 의해 감탄을 일으키는 완전한 조화를 이룬다. 비움과 채움과 생과 사가 자유와 질서로 생동하는 숲이다. 이 자연 생명의 윤회 속에서, 하나의 희망과 같은, 새로 태어나는 법을 배운다.

#3. 텅 빈 충만, 월성

숲을 빠져나가자 다시 숲이다. 초승달 모양으로 솟은 땅에 돌무더기들로 흩어져 있는 성곽을 따라 숲이 우거져 있다. 신라의 궁성이었던 월성(月城)이다. 조선시대에는 반월성(半月城)이라 불렀다. 오래전 성은 사라지고, 춤추다, 그대로 멈춰버린 것 같은 나무들만 무성하다. 반월성의 가장자리는 솟은 봉우리와 꺼진 골짜기, 작은 돌들이 무수히 깔려있는 울퉁불퉁한 길과 평탄한 흙길이 혼재해 있다.

전체 2.4㎞인 제법 긴 길에는 소나무와 참나무, 느티나무 등의 고목들이 하늘 높이 솟아 있다. 북쪽 사면에는 벚나무가, 남쪽 사면에는 대숲이, 평지의 한쪽에는 상수리나무와 굴참나무가 군락을 이루고 있다. 가운데는 평지는 궁궐터로 추정된다. 석빙고만이 남아 있을 뿐 화려했을 궁궐은 하나도 남아있지 않다. 지금은 옛 모습을 찾기 위한 발굴 작업이 한창이다. 가까이 안압지가 보인다. 저 멀리 황룡사지와 분황사가 보인다. 고개를 들면 월성의 숲 위로 남산의 실루엣이 떠오른다. 텅 비었으나 사방으로 충만한 달나라의 숲이다.

#4. 월정교와 교동

반월성 앞에는 남천이 흐른다. 통일신라시대 최전성기였던 경덕왕 19년(760), 남천에는 월성과 남산을 연결하는 월정교(月淨橋)가 놓여 있었다. 소실되어 흔적만 남아있던 다리는 최근 복원되어 거대한 자태로 누워있다. 월정교 앞 월성의 끄트머리에는 국학과 무열왕의 과부 딸인 요석공주의 거처가 있었다 한다. 원효대사는 그 월정교를 지나 요석궁에 들어갔고, 이어 설총(薛聰)이 태어났다고 전해진다.

요석궁과 국학이 있던 땅이 지금의 교동이다. 국학 터에는 경주 향교가 자리하고, 요석궁 터에는 어깨까지 오는 낮은 담에 둘러싸인 한옥집들이 마을을 이루고 있다. 한옥마을의 넓은 골목길 안쪽에 경주최씨 종가가 자리한다.

최부잣집으로 더 익숙한 곳이다. 단정하고 정갈한 이 집에서 가장 높고 커다란 건물은 곳간이고 그곳에는 언제나 곡식이 가득 차 있었다고 한다. 지금은 비어 있다. 그러나 거기에는 긍휼과 검소와 의와 사랑이 가득 차 있다. 영원히 기억될 충만한 비움이다.

글=류혜숙<영남일보 여행칼럼니스트>

사진=이지용기자 sajahu@yeongnam.com

참고=삼국사기, 삼국유사, 한국민간전설집, 문화재청

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[뉴스와이] 4월25일 간추린 뉴스](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202404/M20240424001803591_1.jpg)