|

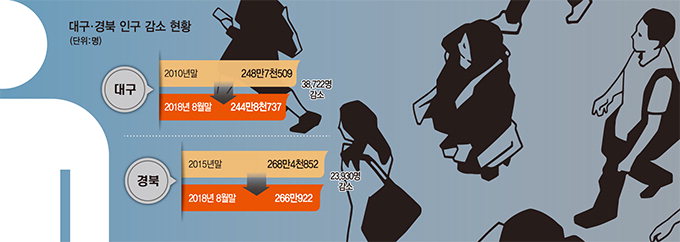

대구·경북 인구가 수 년째 줄고 있다. 2010년 이후 대구는 해마다 5천명 가까이 지속적으로 줄고 있고, 경북은 2015년을 정점으로 3년째 하향 곡선을 그리고 있다. 행정안전부 통계에 따르면 대구에 주민등록이 돼 있는 거주자(거주불명자·재외국민 제외) 기준으로 2010년말 248만7천509명이던 인구가 올 8월말 현재 244만8천737명으로 줄어들었다. 8년간 3만8천772명, 연평균 4천800여명씩 준 셈이다. 경북도 2015년 말 268만4천852명으로 정점을 찍은 뒤 하향세로 돌아서 올 8월 말 현재 266만922명으로 감소했다. 대구·경북 사람들이 떠날 수밖에 없었던 사연을 들어봤다.

#1. 20대 후반 직장 초년생

“직장 선택의 폭 좁고 취업 정보도 태부족”

대구에서 초·중·고교와 대학까지 졸업한 서모씨(여·28)는 상경한 지 3년 된 취업 여성이다. 대학 졸업 후 대구에서 1년여 취업준비를 하다가 여의치 않자 서울로 올라와 3개월 만에 구직에 성공했다. 그는 “대구에서 태어나 대구에서 쭉 학업을 마쳤기 때문에 서울에 갈 것이라고는 꿈에도 생각지 못했다. 하지만 취업이란 문턱 앞에선 달리 방법이 없었다”면서 “대학을 졸업한 뒤 전공을 살리고 싶은데, 대구에선 선택의 폭이 너무 좁았고 사실상 갈 곳이 없다는 결론을 내렸다”고 상경 배경을 설명했다. 그는 2014년 대구의 K대학 정치외교학과를 졸업했다.

서씨는 “서울에 올라와서 보니 확실히 선택의 폭이 넓다는 것을 느꼈다”고 말했다. 그는 서울 노량진 고시텔에 방 한 칸을 얻어 ‘교두보’를 확보한 뒤 학원을 다니며 3개월 준비 끝에 수도권 국회의원실에 정책비서로 취업했다. 그는 “서울에 올라와 있으니 취업정보를 폭넓게 접할 수 있었고, 또 수시로 주어지는 면접 기회에 순발력있게 응할 수 있어 대구에 있을 때보다 훨씬 유리한 조건이었다”고 말했다.

그는 지금 여의도 근처에 원룸을 얻어 자취를 하고 있다. 한 달 방세가 60만원 가까이 되고, 통신비와 교통비 합치면 아껴써도 월 130만원은 생활비로 들어간다고 했다. 하지만 열심히 노력하면 더 나은 직장, 더 높은 직급으로 옮길 수 있다는 희망을 갖고 오늘도 바쁜 서울생활을 이어가고 있다.

#2. 40대 중반 사업가

“사업 확장 원했지만 지방업체라고 거절”

사업가 허모씨(46)는 5년 전까지만 해도 포항에서 홍보대행업을 하고 있었다. 직원 3명을 데리고 기업의 신상품이나 계절별 주력상품의 홍보대행을 주로 맡았다. 하지만 회사가 성장하면서 어느 순간 한계에 부닥쳤다고 한다. 허씨는 “당시 식품회사인 D사를 위해 포항과 경주, 울산에서 신상품 홍보를 했는데 4년 정도 하다보니 매출 규모가 커지고 (부산에 있는) 영남본부와도 신뢰가 쌓였다”면서 “영업 범위를 영남권 전체로 확장해 보겠다는 생각에서 영남본부와는 얘기가 잘 됐는데, 본사에서 ‘지방업체가 잘 해봐야 얼마나 잘 한다고…’라면서 일언지하에 잘라버렸다”고 회고했다.

심한 좌절감에 빠져 있던 허씨에게 D사 영남본부 관계자는 ‘본사를 서울로 옮겨보라’고 권고했다고 한다. 며칠 고심 끝에 그는 2013년 사업체를 서울 강남으로 옮기는 모험을 강행했다. 그는 “처음 2년 정도는 지방때를 벗겨내느라 애로가 많았다”면서 “하지만 서울은 기본적으로 수요처가 많고 거래금액이 크다보니 영업력이 본궤도에 올라서자 사세가 빠른 속도로 불어났다”고 말했다. 상경 3년차에 한차례 불발됐던 D사의 영남권 전체 홍보대행권 확보에 재도전해 결국 본사와 계약 체결에 성공했다. ‘서울 강남 회사’로서 달라진 위상과 불어난 영업실적이 본사의 인식을 바꿔놓은 것이다.

#3. 50대 후반 중소기업인

“대구에 본사 둔 것이 회사 성장에 걸림돌”

중소기업을 경영하는 박모씨(59)는 2000년대 초반 대구시내 한 산단에서 스테인리스강(Stainless Steel)으로 싱크대 부품을 만드는 공장을 운영했다. 대구와 경산을 중심으로 새로 건설되는 아파트를 잡아 제품을 공급하는 방식이었다. 문제는 대구에 본사를 둔 것이 사세 확장에 걸림돌로 작용했다는 점이다.

박씨는 “아무리 좋은 물건이라도 대구에서 만들어선 판로가 대구와 부근 경북 지역에 그쳤다”면서 “대구 업체가 전국을 상대로 시장을 개척한다는 것은 어림없는 일이었다”고 강조했다.

그는 기업인 입장에선 서울과 대구 업체의 ‘브랜드 파워’는 하늘과 땅 차이라고 설명했다. 그는 “대구 공장 규모가 제법 컸지만 회사 매출이 서울 을지로의 조그마한 가게만도 못하더라”면서 “전국의 시장이 서울 중심으로 돌아간다. 상표에 ‘서울’이라고 붙어 있어야지, 대구 업체라고 해선 경쟁이 안되더라”고 단언했다.

결국 박씨는 10년 전인 2008년 본사를 서울로 옮겼다. 서울 중심의 시장구조는 ‘빈익빈 부익부’를 초래한다고 했다. 박씨는 “서울 제품은 잘 팔리니까 광고도 많이 한다. 광고를 많이 하니 소비자들이 서울 제품을 더 찾는다. 선순환이 이뤄지는 것”이라면서 “반면, 지방 업체는 판매가 적다보니, 이익도 적고 광고도 적게 하게 된다. 소비자로부터 점점 멀어지는 구조”라고 지적했다.

권혁식기자 kwonhs@yeongnam.com

권혁식 기자

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[뉴스와이]4월17일 간추린 뉴스](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202404/M20240416001852189_1.jpg)