|

| 보리스 칼로프가 주연한 1935년 영화 ‘프랑켄슈타인의 신부’의 한 장면. |

|

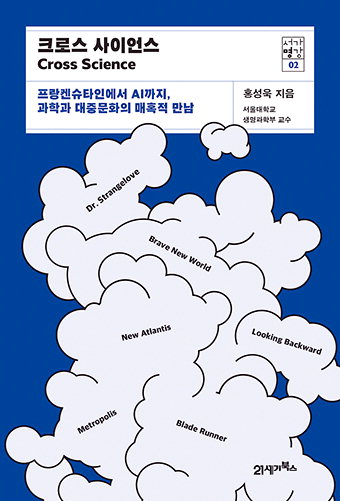

| 크로스 사이언스//홍성욱 지음/ 21세기북스/ 356쪽/ 1만7천원 |

1964년 흑백영화 ‘닥터 스트레인지러브’는 핵전쟁으로 인류가 전멸에 가까운 상황을 맞는 내용이다. 주인공 스트레인지러브 박사는 전쟁 억제력을 치켜세우며 “전쟁 억제력이란 적에게 공포심을 안겨주는 예술”이라고 말한다. 핵 억제력은 잘 작동된다. 하지만 영화에서 돌발 상황이 발생한다. 미국의 장교 한 명이 정신 이상으로 핵 출격 명령을 내리고 자살하게 되는데, 폭격기를 돌릴 수 없게 된다. 졸지에 핵 폭탄이 떨어지게 된 소련은 미국에 ‘둠스데이 머신’을 고백하게 된다. 둠스데이 머신은 소련이 적국의 원자폭탄이 자국에서 터지면 자동으로 핵 미사일 1만개를 목표로 발사하는 시스템이다. 왜 그런 시스템을 만들었냐고 묻는 미국 대통령에게 스트레인지러브 박사의 대답이 가관이다. 박사는 “핵 미사일 1만개를 발사한다는 결정은 인간이 내리기엔 너무 끔찍해 이를 자동화했다”고 말한다. 미국과 소련의 전쟁 억제를 위한 장치가 서로 상승작용을 일으켜 인류는 파멸에 이르게 된다.

다만 인류는 완전히 멸종하진 않는다. 스트레인지러브 박사는 핵전쟁이 일어나면 소수의 선택된 사람만 살아갈 수 있는 지하벙커와 대피 계획을 미리 만들어놨다. 대통령을 위시한 고위급 남성들이 0순위로 들어가고 번식을 위해 선별된 매력적인 여성들도 포함된다. 원활한 인류 번성을 위해 남성 대 여성 비율은 1대 10으로 설정했다. 벙커 생존을 위한 고위급 회의를 마지막으로 영화는 암울한 분위기 속에 막을 내린다. 영화는 진보의 상징으로 여겨지는 과학이 어떻게 인류를 멸망으로 몰고 갈 수 있는지를 비판한다. 또 ‘미친 과학자’가 나오지 않도록 우리의 책임과 의무도 상기시킨다.

인종 차별의 사상적 배경을 과학으로 풀어낸 대목도 흥미롭다. 근데 이탈리아 법의학자 체사레 롬브로소는 범죄자 얼굴 모양을 연구해 범죄인 얼굴상이 일반인과 차이난다고 결론내린다. 그의 주장에 따르면 범죄자는 ‘안면 결점’이 있는데, 입이 튀어나온 게 대표적이다. 20세기 초반 유럽 인종학 교과서엔 여러 인종의 얼굴을 그려놓고 누가 문명인이고 누가 야만인인지 구별하는 문제가 실리기도 했다. 문명인은 물론 백인이었다. 이런 교육이 인종차별주의를 강화했고, 1930년대 독일 권력을 손에 쥔 히틀러의 ‘인종 학살’로 이어졌다. 저자는 이런 비과학적인 말과 사고 속에 과학의 외피를 뒤집어 쓴 ‘사이비 과학’이 자라난다고 지적한다.

이처럼 이 책은 물리학, 과학철학, 인공지능 등을 연구한 저자가 과학을 대중문화와 접목해 첨단 기술의 미래와 영향을 쉽게 설명하는 책이다. SF 영화 ‘공각기동대’ ‘블레이드 러너’에서는 인간과 기계의 차이에 대한 철학적 메시지가 무엇인지 살펴본다. 로봇이 인간을 위협하는 세상을 그린 ‘R.U.R’와 ‘메트로폴리스’ 등의 작품을 통해서는 고도로 발달하는 과학기술에 대한 우리의 불안과 공포 기재를 발견한다. 또 그것이 현실이 되는 것이 가능할지 그리고 우리는 무엇을 대비해야 하는지도 살펴본다.

앞서 설명한 ‘닥터 스트레인지러브’와 ‘프랑켄슈타인’을 통해서는 인류를 파멸로 몰고가는 과학자의 위험성과 윤리 의식, 책임감을 볼 수 있다. 유토피아와 과학의 관계도 말한다. 최초로 유토피아의 개념을 만든 토머스 모어의 ‘유토피아’와 우리가 꿈꾸는 이상향을 그린 ‘새로운 아틀란티스’ ‘뒤를 돌아보면서’ 등의 소설 속에서 과학이 유토피아 사회에서 어떤 역할을 할 수 있는지도 볼 수 있다.

광활한 우주 속 지구의 모습을 촬영한 사진 ‘블루 마블’. 이 사진 한 장으로 우리는 세계관을 다시 생각하게 했다. 드넓은 우주 속에서 ‘점’과 같은 나는 과연 어떤 존재인지도 생각해 볼 수 있다. 저자는 이처럼 과학은 우리 존재, 정신, 삶과 동떨어져 있는 것이 아니라고 강조한다. 또 과학과 인문학이 사실과 가치로써 완전히 구분되는 것이 아님을 강조한다. 제목 그대로 과학과 삶, 과학과 인문학의 ‘크로스’를 해야 한다고 저자는 말한다.

유승진기자 ysj1941@yeongnam.com

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[특집 - 긴급진단] 4·10총선 분석과 향후 정국](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202404/M20240421001536083_1.jpg)