|

눈앞에 작고 얇은 책이 있다. 이제 23년이 지나 세월의 때가 묻은 이 책자의 표지에는 앳되어 보이는 한 여대생의 사진이 있다. 다른 사진에서 뽑아와 다소 흐릿하게 인쇄했지만 스물두 살을 넘지 않은 싱그러움이 여전히 선명하다. 책의 제목은 ‘꽃이 해마다 피어나듯이’다. 책 안에 있는, 이제는 중견 시인이 된 이수명의 시에서 따온 구절이다. 그 시구는 “어느 날 자신이 보았던 것 속으로 사라지는 것,/ 남은 사람들의 망각 속에서 사는 것,/ 이것이 꽃이 해마다 찾아와 피어나는/ 삶의 주소일 것입니다.”라는 연에 속해 있다. 시의 제목은 ‘10년 후’이다. 해서 책의 표지에도, 제목 위 머리말 자리에 이렇게 쓰여 있다. ‘고 박혜정 학형 10주기 추모집’.

과거에 사로잡힌 채 살아선 안되지만

과거를 잊고 살아도 된다는 것은 아냐

민주투쟁·세월호 외면했던 일부 세력

지금은 ‘독재타도·민주주의수호’ 외쳐

용서 구해야 할 사람들이 그래선 안돼

1986년 5월, 서울대 국문과의 한 여학생이 한강에서 자신의 생을 마감했다. 그 전날 서울대 교정에선, 교내로 들어온 전경 앞에서 한 학생이 자신의 몸에 불을 붙였다. 광주의 비극을 ‘광주 사태’라는 말로 왜곡하는 현실에 저항하고, 오랜 군부 독재를 재생산하며 시민사회를 억압한 신군부 정권에 맞서 직선제 개헌을 요구하는 학생들의 시위가 뜨거웠던 때였다. 지금에서야 이렇게 그냥 말하지만, 새로운 군사 정권에 맞서 시위를 하는 것은 당시의 20대 초반 학생들에겐 모든 것을 건 실존적인 투쟁이었다. 당연히, 많은 학생들이 옳다고 생각되는 것과 그것을 실행에 옮기지 못하는 자신 사이의 간극에 괴로워했다. 한 시인이 읊은 대로 “목련철이 오면 친구들은 감옥과 군대로 흩어졌”던 시대였다(기형도, ‘대학 시절’). 불의에 항거하던 친구들이 감옥과 군대로 끌려가던 상황은 ‘투쟁’에 나서지 못하던 많은 젊은이들을 고민하게 했다. 스스로 어쩌지 못하는 비겁함이 한없이 커졌을 때, 생을 마감하는 데로 몰리기도 했을 터이다. 그렇게, 나의 동기 한 명이 자신의 시간을 멈추었다. 1986년 5월21일이었다.

그로부터 10년이 지난 1996년 5월, 동기와 선후배들이 모여 ‘꽃이 해마다 피어나듯이’라는 이름의 책자를 마련했다. 몇 장의 사진을 앞에 붙이고, 당시 주어졌던 추모시들을 정리하고, 저 세상으로 넘어간 친구에 대한 우리들의 기억을 모은 뒤, 친구의 유고를 덧붙여 책자를 꾸렸다. 10주기를 맞아 교정에 세운 작은 비석의 비문도 끝에 실었다. 그렇게, 스물두 살의 나이로 이 세상을 떠나 시간을 멈춰 세우고, ‘우리 모두 저마다 되짚어 볼 수 있는 움켜잡을 수 있는 과거’를 남겨 둔, 동료이자 우리의 선배 혹은 후배인 한 친구를 기려 보았다. 1996년 그때 이 책의 ‘여는 글’을 쓰던 서른두 살의 나는, 감히 ‘10년의 세월에 힘입어 얻은 지혜’를 앞세워, 그 친구에 대한 그리움, 과거에 대한 그리움이 우리 모두의 것이라 했다. 그의 이름자가 새겨진 추모비 또한 그만을 위한 것이 아니라 우리 모두를 위한 것이라며, 10주기 추도식에의 초대장을 썼다.

다시 찾아온 5월, 그 친구의 33주기 추도식이 가까워 온다. 아마도 열 명 남짓의 지인들이 모일 것이다. 작은 비석 앞에 국화를 놓고 향을 피워 묵념을 한 뒤, 우리는 자리를 옮겨 술자리에 앉아 흘러간 세월을 더듬을 것이다. 어쩌면 우리는, 4·19로부터 ‘18년 오랜만’에 ‘혁명이 두려운 기성세대’가 되었음을 한탄했던 시인(김광규, ‘희미한 옛사랑의 그림자’)을 마음속 한편에서 의식하며, 친구를 기리는 우리의 만남이 한 세대를 넘었음을 자랑스러워 할지도 모른다. 실로 그러고 싶다. 정말 그럴 수 있기를 바란다. 김광규 시인의 지적과는 달리, 우리가 ‘살기 위해 살고 있는 것’은 아니라는 걸, 1986년의 시간을 고정시킨 친구를 기리는 자리에서 만나는 서로를 통해 살짝이나마 확인하고 싶다.

유감스럽게도 50 중반을 넘긴 오늘에도 그럴 수 없음을 잘 알기에, 나의 이러한 바람은 한층 간절해진다. 이 바람이 바람일 수밖에 없는 현실이 나의 우리의 간절함을 배가시킨다.

인생을 과거에 사로잡힌 채 살아서는 안 되지만, 그렇다고 과거를 잊고 살아도 된다는 것은 아니다. 과거에 무엇을 했는가가 현재의 행위를 제약해서는 안 되지만, 이것이 누군가의 표리부동을 용인해 주는 것이어서도 안 된다. 굴곡진 역사에 대해 우리가 취할 수 있는 지혜로운 태도가 ‘용서하되 기억한다’라 할 때, 이 말은 역사의 횡포에 희생당한 사람들과 그를 위해 생의 한 국면을 바친 사람들의 입에서 말해질 수 있는 것이지, 그 반대는 아니다. 용서를 구해야 할 행위를 한 사람들이 그런 말을 입에 담아서는 안 된다. 하물며 그들이 피해자의 말을 내뱉어서는 안 된다. 이러한 상황이 벌어지면 말의 질서가 흐려진다. 말과 말이 뜻하는 바, 말과 말이 가리키는 것 사이의 끈이 풀어진다. 거짓된 말이 새된 목소리로 행해지면서 목소리의 톤으로 진실을 가장하게 된다. 여기서 유체이탈화법이 생긴다. ‘비정상의 정상화’를 내세우며 국정을 농단했던 지난 정부나, 그렇게 초래된 비정상의 일상화를 바로잡기 위한 노력을 ‘좌파 독재’ 운운하며 매도하는 일부 정치 세력이 여전히 말의 질서를 흐리고 있다. 이러한 상황이, 33년 전 우리를 떠난 친구를 여전히 떠나보낼 수 없게 만든다. 적지 않은 세월이 흘렀음에도 불구하고, 50대 중반의 나이에 적으나마 우리가 얻은 지혜조차 입에 올리기 어렵게 만든다.

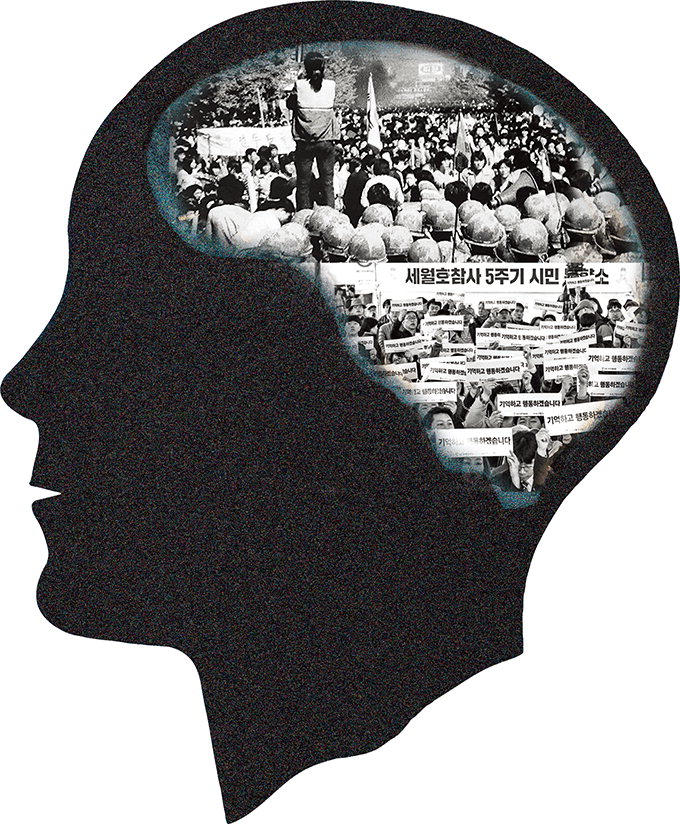

한 가지 더 있다. 세월호다. 우리는 2014년 4월16일의 참사를 안다고 믿지만, 정작 그 사건에 대해 많은 것을 모르고 있다. 5년의 시간이 흘렀어도 진상은 여전히 규명되지 못했고, 이제 우리는 그 참사와 그에 따른 우리의 분노까지를 잊는 ‘기억의 참사’에 직면해 있다. 4·16 시민연구소의 세월호 5주기 특별 기고 ‘우리가 아는 참사의 기억… 우리가 모르는 기억의 참사’(경향신문, 2019.4.17)가 보여주듯이, 이제 우리는 세월호에 대해 우리가 무엇을 모르는지도 잊기 시작하고 있다.

광주와 세월호에 눈길 한 번 주지 않던 자들이 자신들의 정략적 이해에 따라 움직이면서 감히 ‘독재 타도’와 ‘민주주의 수호’를 외치는 상황이, 역사에 대한 우리의 망각을 조장하고 있다. 공동체의 상흔을 돌보지 않던 자들이 공동체의 안녕을 보장하는 가치들을 참칭하는 상황이 옳고 그름에 대한 우리의 판단을 흐리고 있다. 해서 우리는 ‘부끄럽지 않은가/ 부끄럽지 않은가/ 바람의 속삭임 귓전으로 흘리며’(김광규, 앞의 시), 매일같이 신문지상을 채우는 각종 사건들에 혀를 차고 휘발유와 소주 가격 인상에 분개할 뿐이다. ‘저 왕궁 대신에 왕궁의 음탕 대신에/ 50원짜리 갈비가 기름덩어리만 나왔다고 분개하고/ 옹졸하게 분개하고 설렁탕집 돼지 같은 주인년한테 욕을 하고/ 옹졸하게 욕을 하고’(김수영, ‘어느 날 고궁을 나오면서’) 말 뿐이다, 김수영의 시대로부터 50년도 더 지났음에도 불구하고 여전히!

이러한 망각, 우리를 왜소하게 만드는 이러한 망각에 사로잡히지 않기 위해 나는 다시 시인에 기댄다. 세월호 추모시집 ‘언제까지고 우리는 너희를 멀리 보낼 수가 없다’(걷는사람, 2019)를 편다. 이 시집의 끝에 실린 현택훈의 시 ‘우리들의 수학여행’을 보며, 아이들이 잃어버린 것을 생각한다. “하루/ 헤어롤처럼 넘실거리는 파도/ 용두암에서 손가락으로/ 브이 자를 그리고/ 찰칵 사진을 찍고// 이틀/ 한림공원에서 좋아하는 남학생에게/ 고백하는 쪽지를 건네고/ 볼이 빨개지고/ 버스에서 남학생이 그/ 여학생에게 껌을 건네고// 사흘/ 바위가 미끄러워 넘어질 뻔한 친굴/ 잡아주려다 그만/ 발을 헛짚어 넘어져 아픈 엉덩이/ 폭포 같은 눈물 흘릴 것 같은/ 정방폭포”(1~3연).

33년 전의 친구가 포기한 것들을 경험하고 누리며 살아온 나는, 5년 전 자식 같은 아이들이 잃어버린 미래에 눈물짓는다. 이 아픔이, 내 가슴속에서 무뎌지는가 싶어 전율한다.

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[뉴스와이]4월17일 간추린 뉴스](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202404/M20240416001852189_1.jpg)