92년 대구 한성갤러리에서 첫 개인전을 연 뒤 2010년 대백프라자갤러리에서의 전시까지 9차례 개인전을 열었다. 세계수채화대전, 한·불교류전, 한·중교류전 등 다수의 단체전에도 참여했다. 현재 대구미술협회, 대구시전초대작가 등으로 활동하고 있다.

|

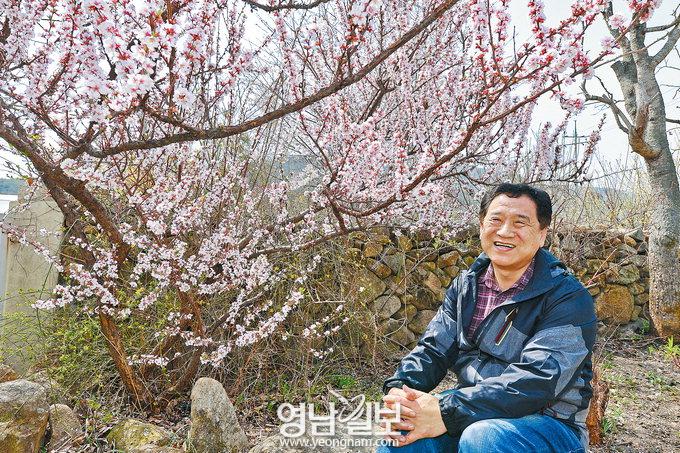

| 최근 앵두나무 꽃이 활짝 핀 마당에서 그림에 대해 설명을 하다가 활짝 웃는 유명수 화가. 이지용기자 sajahu@yeongnam.com |

서양화가 유명수는 미술대학 졸업 후 줄곧 자연풍경만 그려왔다. 자연의 모습이 너무나 아름다웠기 때문에 자연스럽게 그림의 주제로 삼게 됐다는 것이 유씨의 설명이다. 많은 작가들이 자연풍경을 그리지만 그의 작업은 현장사생을 통해 작가의 눈에 비친 풍경을 그대로 잡아낸다는 점에서 차별성을 갖는다.

“풍경화를 그리는 화가 상당수는 현장의 모습을 사진으로 찍어와서 이를 보고 그림을 그립니다. 하지만 저는 현장에서 그 풍경을 그대로 캔버스에 담아냅니다. 그래서 그림 하나를 그리기 위해 현장을 몇번씩 찾는 경우가 허다하지요. 사진으로 찍으면 그 풍경이 가진 고유의 색감이 달라지기 쉽습니다. 이 사진을 보고 작업하면 자연이 가진 빛깔을 그대로 담아내기 힘들지요. 또 자연의 빛 아래서가 아닌 작업실이라는 공간의 전기조명 아래서 작업을 하다보면 또 한 차례 색감 등에서 약간의 왜곡이 일어날 수 있습니다. 저는 태양의 빛을 그대로 간직한 자연의 색깔이 너무 좋기 때문에 이를 현장에서 잡아냄으로써 최대한 그 색상을 살려내려 한 것입니다.”

이처럼 유씨는 자연 속에서 자연과 긴밀하게 접촉하며 이의 실재를 파고들어 그 색과 느낌을 생생하게 포착하고자 노력해왔다. 이런 그에게 어찌보면 전원생활은 당연한 것인지 모른다.

“그림을 그림에 있어 자연만큼 나를 사로잡은 것은 없습니다. 자연 속에서 작업에 몰두할때 나의 존재감을 확인하게 되고, 작업은 물론 삶에서 행복과 희망을 찾게 되지요.”

이런 것이 그의 욕심을 자극한 것일까. 그는 자연에 좀더 오랜 시간 있고 싶었다. 그래서 2002년 달성군 가창면의 헌집을 구입해 이를 작업실로 꾸몄다. 그 이듬해인 2003년에는 잘 다니던 직장마저 관뒀다. 그는 대학 졸업 후 대구시내 한 중학교에서 오랫동안 미술교사로 있었다.

“화가라고 하면서 그림을 그렸지만, 학교에 몸을 담고 있으니 제 마음대로 그림을 그리기가 힘들었습니다. 늘 그림에 대한 갈증에 시달렸던 겁니다. 게다가 자연 속에서 그림을 그리고 싶은데 직장이 있으니 전원으로 작업실을 옮기는 것이 힘들었습니다. 가족의 만류가 있었지만 과감하게 직장을 관뒀지요.”

물론 교사라는 안정적인 생활을 버린 것을 후회하지 않은 것은 아니었다. 하지만 이것은 잠시였다.

“특히 아내가 사표 내는 것을 많이 말렸습니다. 당연한 일이지요. 돈 안되는 그림만 그리겠다고 하니 어느 누구인들 안 말리겠습니까. 그래서 저도 직장을 그만두기까지 많은 고민을 했고, 사표를 내고 나서도 흔들림이 전혀 없던 것은 아니었습니다.”

하지만 지금은 그 때의 판단이 옳았다고 생각한다. 아마 그때 직장을 그만두지 않았으면 정년퇴직할 때까지 이 일을 다시 시도하지 못했을 것이다. 그림이 좋아 대학에서 미술을 전공했는데, 먹고 살기에 바빠서 좋아하는 그림을 뒷전에 미뤄둔 채 살아가는 것이 그만큼 고통스러웠다는 것이다.

이렇듯 원하던 삶이었기 때문에 가창에서의 생활은 그에게 즐거움의 연속이었다.

직접 현장 찾아가 ‘현장사생’ 작업… 10년전 교단 떠난 전업작가

“아늑한 촌집에서의 전원생활, 몸은 고달파도 마음만은 늘 설렌다”

|

| 유명수 화가가 집 바로 옆에 있는 마을 길을 산책하고 있다. 가끔 이런 여유시간을 갖는 것이 전원생활의 또다른 즐거움이라고 말한다. 이지용기자 |

그의 말대로 그의 집은 겉보기에 좋은 상태는 아니었다. 그래도 촌집의 외형을 그대로 간직하고 있는 집은 왠지 보는 이에게 정감을 주었다. 작고 아담한 집채에 깨진 기와가 그대로 지붕에 얹혀져있는 모습과 이 집을 둘러싸고 있는 돌담은 크고 깨끗한 전원주택과는 또다른 느낌으로 다가왔다. 곱게 화장을 하고 깔끔한 정장을 입은 여인보다 화장기없이 수수한 옷차림을 한 여인이 주는 소박한 멋이 오히려 더 인간적으로 다가오는 느낌이랄까.

소박한 그의 집을 더욱 아름다우면서 온기있게 만들어주는데 얼마 전부터 앞다퉈 피어나기 시작하는 봄꽃들도 큰 역할을 했다. 처음에는 촌집이라 농사를 지을 욕심에 이것저것 심어보기도 했지만 농사가 쉽진 않았다. 지금은 상추, 고추 정도만 키우고 나머지 밭은 그냥 놀리고 있다. 아니 놀리는 것이 아니라 자두나무, 매실나무, 벚나무 등을 심어 사시사철 꽃구경을 한다. 유실수도 심었지만 이를 키우는 것도 쉽지 않아 아예 포기하고 꽃구경만 열심히 한다고 유씨는 귀띔했다.

하지만 이런 소박한 생활이 그의 작업에 많은 영감을 준다. 그는 서양화를 그리지만 조선시대 화가 정선이 추구했던 실경산수화를 중심에 두고 작업하고 있다.

“대학시절 유럽 인상파에 깊이 빠졌는데, 고유색을 부정하고 빛에 의한 색상의 변화를 추구한 것에서 많은 영향을 받았습니다. 또 조선시대 겸재 정선의 실경산수 정신에도 감명을 받았지요. 태양의 빛을 받은 자연모습과 실경산수의 정신을 최대한 제대로 살려내는 것이 바로 현장사생 입니다. 이처럼 대학시절에 받았던 감동을 아직까지 작업을 통해 살려내고자 하는 나름대로의 노력이 현장사생이겠지요.”

그의 작업에 대해 미술평론가들은 이렇게 평한다. 김영동씨는 “유명수 작가는 자연스러운 감각을 중시하면서 자연에서 얻은 직접적인 체험과 발견을 추구한다. 그는 멀리서 구경하는 것이 아니라 가까이 가 있을 때 느끼는 자연을 그린다. 사건으로서 일어나고 있으며 경험을 자극하는 자연이다. 그런 정서가 그의 그림들을 단순히 아카데믹한 자연주의와 동일시 할 수 없게 하는 차이를 만든다”고 설명했다.

그래서 유씨가 포착하는 소재들은 농촌마을이나 들녘을 지나면서 마주칠 수 있는 평범한 풍경이지만 사실은 ‘찾아간’ 풍경들이다.

김영동씨는 유 작가의 이런 시도에 대해 “그가 나타내려고 하는 세계는 멀리 있는 구경거리로서의 자연 경관이 아니라 몸 가까이에서 느끼게 하는 자연이다. 이는 이상화해 아름답게 가공한 자연이라기보다 자연과 직면하는 순간 잠시 나타내 보여주는 자연의 진정한 모습을 경험하게 되는 것 같은 그런 기분을 환기시킨다”고 평했다.

그는 전원생활이 늘 편안하지만은 않다고 말한다. 무엇보다 끊임없이 육체적 노동을 요한다. 어느 계절 잠시도 쉴 틈이 없이 일을 하지만 늘 집은 엉망이다. 몸은 고달프지만 그래도 마음은 편하다. 이것 때문에 그는 육체적 노동을 거부할 수가 없다.

“여름만 되면 지붕에서 비가 샙니다. 그렇다보니 여름 되기 전 매년 직접 지붕의 기와를 수리하지요. 이 일부터 집안의 구석구석을 다듬는 일이 여러가지 힘든 점이 많습니다. 그래도 이것이 제 생활의 즐거움이지요. 자연 속에서 함께 놀이하는 그런 기분이랄까. 이것이 늘 저를 설레게 하고 제 작업에 또다른 힘을 줍니다.”

그는 인터뷰를 마치자마자 지붕을 손질해야 한다며 이것저것 연장을 챙긴다. 며칠 뒤 비가 많이 온다는 일기예보를 봤는데 빨리 지붕 수리에 나서야 한다는 설명이다. 화가가 아닌 평범한 촌부의 모습에서 왠지 평화로움, 행복감이 느껴진다. 그의 그림이 주는 그런 느낌이다.

김수영기자 sykim@yeongnam.com

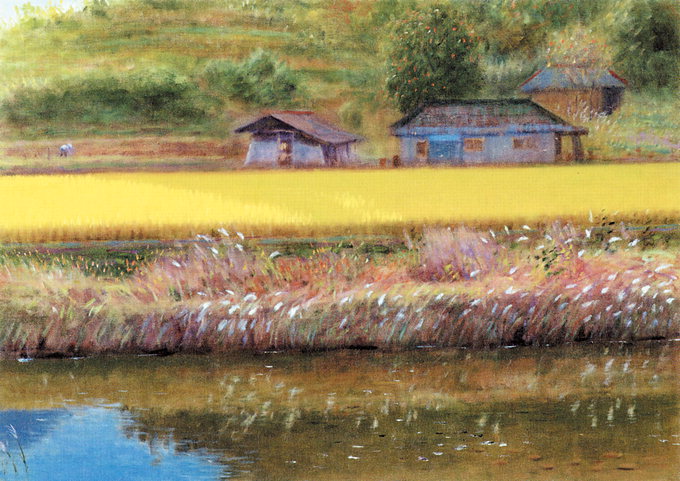

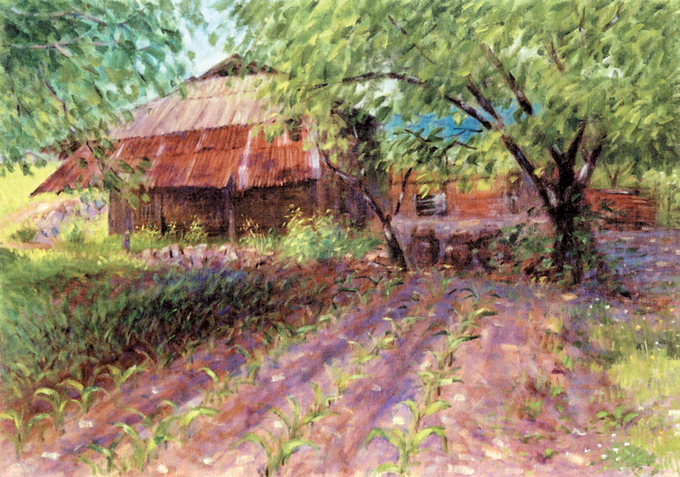

◆ 유명수의 작품

|

| ‘감있는 정물’ |

|

| ‘미치’ |

|

| ‘양지마을’ |

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[말로하자] 기초의원에게 기초의원이 꼭 필요한지 물어봤습니다.](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202508/news-m.v1.20250814.4aa48077a94f4a81ad024ed07bff267e_P1.jpg)