위정척사 틀 깬 혁신유림의 땅 ‘내앞마을’… 애국계몽 첫 장을 열다

(衛正斥邪 : 외국문물을 배척하고 유교전통을 고수함)

|

| 독립유공자 포상 인물을 18명이나 배출한 안동 내앞마을. 전통성이 강한 안동문화권에서 혁신의 바람을 일으킨 발원지로, 이 마을 주민 150여명은 만주로 망명해 국외 항일투쟁에 크게 기여했다. 손동욱기자 dingdong@yeongnam.com |

나라가 위기에 처했을 때 ‘마을’은 개인의 힘을 모으고 방향성을 제시하는 구심점이었다. 반세기 독립운동 역사에서 주민들을 결집시키는 연결고리가 바로 마을이었다. ‘독립운동의 성지’ 경북도 마찬가지였다. 경북인들은 마을을 중심으로 소통하고 교감하며 일제에 맞섰다. 그중에서 대표적인 곳이 안동의 ‘내앞마을’이다. 이 마을의 독립운동은 두 가지 큰 특징을 가진다. 하나는 전통성이 강한 안동문화권에서 혁신의 바람을 일으킨 발원지라는 점이다. 성리학적 전통질서를 고수하는 위정척사(衛正斥邪)의 틀을 깬 혁신유림과 애국계몽운동의 산실인 협동학교가 변화의 진원지였다. 또 하나는 마을 주민 150여명이 만주로 망명해 국외 항일투쟁에 크게 기여한 점이다. 그 중심에 마을의 원로 김대락(金大洛, 1845~1914)이 있었다.

|

‘내앞’의 대표적 독립운동가는 김대락

협동학교 위해 50칸 넘는 자택 내놓고

일가와 함께 만주망명해 본격 항일투쟁

신흥무관학교·서로군정서 결성 힘 쏟아

◆안동유교문화권 중심에 분 변화의 바람

국운이 점차 기울던 1907년, 내앞마을 사람들은 계절을 잊고 있었다. 홀로 들어앉아서도 삼삼오오 모여서도 나라만 염려할 뿐이었다. 김대락도 다르지 않았다. 그가 살고 있던 내앞마을은 삼남(三南)의 4대 길지(吉地)에 드는 곳으로, 의성김씨(義城金氏)들이 터를 잡아 번성해 온 곳이었다. 마을은 그 땅의 기운만큼이나 의(義)의 기운 또한 높았다. 그러던 차에 뒤숭숭한 소식이 김대락의 귀에 들려왔다.

“무어라, 협동학교가 기어이 문을 열었다고 했는가? 결코 있을 수 없는 일. 정녕 말세로고!”

김대락은 대로했다. 그는 뼛속까지 성리학적 전통질서와 유교사회 체제를 고수하는 선비였다. 위정척사 사상을 시대의 진리로 삼았고, 나라를 구하는 일도 마땅히 그러한 신념에서 비롯되어야 한다고 믿고 있었다. 그런데 신교육을 하는 근대식 중등교육기관 협동학교가 문을 연 것이었다. 그것도 안동에서, 더군다나 내앞마을에 말이다.

협동학교가 문을 열기 전인 1904년, 당시 안동에서는 내앞마을을 중심으로 변화의 바람이 불고 있었다. ‘서양의 문화를 받아들이자’는 외침이 울타리 넘고 담을 넘어 안방으로 들었고, ‘신교육을 해야 한다’는 목소리가 길 위에서 길게 뻗어나갔다. 이른바 혁신유림의 등장이었다. 이들은 자기 혁신을 통해 애국계몽운동에 적극 나섰고, 이를 바탕으로 독립운동의 역량을 축적해 나갔다. 그것이 결국은 나라를 지켜내는 동력이 될 것이라 믿었다. 그러한 혁신유림의 구심점이 바로 1907년에 문을 연 협동학교였다.

하지만 보수유림의 반발이 거셌다. 상투를 자르고 협동학교에 들어가는 것은 있을 수 없는 일이라며 불같은 불호령이 집집마다 요동쳤다. 김대락도 집안 단속에 신경을 썼다. 동생 김소락(金紹洛)이 혈서까지 써서 자녀들의 입학을 금지했을 정도로 집안의 의지는 확고했다.

그러던 어느 순간, 김대락은 늘 뜻이 통하던 이웃 마을 이상룡(李相龍, 1858~1932)에게서 다른 기운을 감지했다. 이상룡은 자신의 큰누나 김우락의 남편으로 김대락에게는 매부가 되는 사람이었다. 당시 이상룡은 가야산에 의병기지를 건설하려 했지만 실패했고, 마지막 기대를 걸었던 신돌석의진(申乭石義陣)마저 흩어지는 바람에 상심이 큰 상황이었다. 그런데 그가 의병활동이 물거품이 되자, 어느 순간 서양문물을 소개하는 외국서적을 읽기 시작하는 것이었다. 급기야 계몽운동단체인 대한협회(大韓協會) 안동지회를 설립한다는 소식이 들려왔다. 정신적인 동지라 믿었던 매부의 변화에 김대락은 서서히 흔들렸다.

‘매부가 어떤 사람인가. 삿된 논리에 흔들릴 사람이 아니질 않은가. 하면 매부를 움직이게 한 것이 과연 무엇이란 말인가.’

김대락은 갈피를 잡지 못했고 무엇이 나라를 위한 바른 길인지 가늠할 수 없었다. 그러던 어느 날, 매부 이상룡이 건네고 간 ‘대한협회보’를 읽고 김대락은 비로소 마음을 다잡았다. 눈과 귀를 열었다. 듣고 읽고 고민하며 새로운 세상을 보려 했다. 마침내 그는 협동학교에 대한 반대의사를 거두고 행동의 방향을 바꾸었다. 가장 보수적이었지만 그 스스로 틀을 깨고 혁신유림으로 거듭나는 순간이었다. 이후 김대락은 50칸이 넘는 집(지금의 백하구려)을 협동학교의 교실과 기숙사로 내놓고 자신은 뒤편 작은 집으로 물러나 앉았다.

◆고난의 만주 망명길… 항일투쟁 힘 보태다

1910년 국권을 잃자 안동에서는 두 가지의 뚜렷한 흐름이 나타났다. 하나는 스스로 목숨을 끊어 일제침략의 부당성을 알리려 한 자정순국(自靖殉國)이었고, 다른 하나는 만주로 망명해 독립운동 기지를 건설하는 것이었다. 김대락과 내앞마을 사람들은 후자를 택했다.

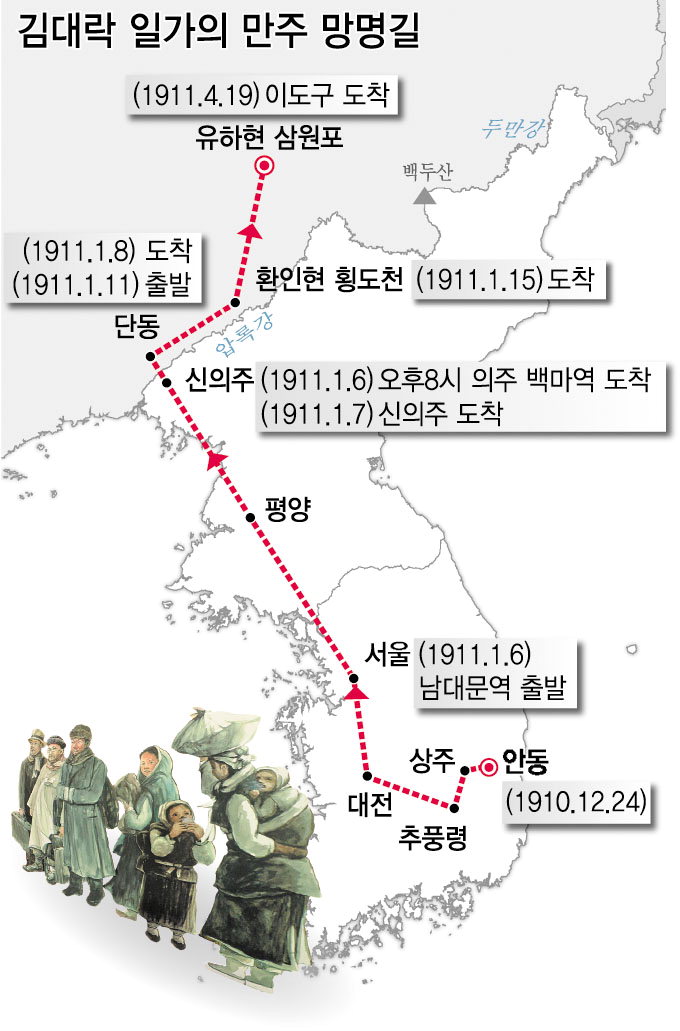

그해 12월24일, 섣달의 매운 추위에 김대락은 옷깃을 단단히 여몄다. 최종 목적지인 길림성 유하현(柳河縣) 삼원포(三源浦)를 향한 고되고 지난한 여정이 시작된 것이다.

“내 나이 벌써 예순여섯. 살아서 돌아오지는 못할 것이다.”

물론 홀로 떠나는 길은 아니었다. 김대락 일가 대부분이 더불어 가는 길이었다. 그래도 다시는 딛지 못할 고향의 땅이었기에 마냥 담담할 수만은 없었다. 김대락은 문득 고개를 돌려 뒤에 나란히 선 손부와 손녀를 다독였다. 산달이 코앞인 만삭의 몸으로도 어려움을 내색하지 않고 망명길에 나선 두 여인이 기특했다.

김대락 일가는 엄동설한의 추위를 뚫어가며 안동에서 김천역까지 걸어서 이동했다. 일제의 감시가 심해 다시 추풍령역으로 옮겨 그곳에서 열차를 타고 서울로 향했다. 그리고 1911년 1월6일 남대문역(지금의 서울역)을 떠나 의주 백마역에 도착했다. 이후 산길을 넘어 신의주에 이르렀고 1월8일 얼어붙은 압록강을 건넜다. 강은 차라리 바다 같아서 김대락은 목 놓아 울고 싶었다. 그러나 그는 눈물조차 아껴야 하는 식민지 백성이었다.

1월15일, 일행은 환인현(桓仁縣) 항도촌(恒道村, 지금의 횡도천橫道川)에 도착했다. 그리고 그곳에서 겨울을 나기로 결정했다. 이국땅의 추위가 혹독하기 이루 말할 수 없었고, 산모들의 이동도 더는 무리였기 때문이다. 잠시 짐을 풀었다고 해서 마냥 앉아 시간을 보낸 것은 아니었다. 짧은 기간 동안에도 학교를 열어 가르치고 배웠다. 그 와중에 증손자와 외손자가 태어났다. 김대락 일가가 항도촌에 도착한 지 20일이 지났을 무렵, 매부 이상룡 가족도 도착했다. 그렇게 석 달이 흐른 4월11일, 일행은 다시 발걸음을 옮겼다. 그리고 19일, 긴 여정을 마치고 마침내 삼원포 일대에 도착해 터를 잡았다. 이후 같은 마을의 김동삼 일가도 망명 길에 올랐고, 그렇게 만주로 모여든 내앞마을 사람들은 150여명에 이르렀다.

인적도 드물고 황량하기 짝이 없는 곳이었지만 내앞마을 사람들은 독립운동 기지를 건설하는 데 힘을 보탰다. 경학사(耕學社)에서 공리회(共理會)·부민단(扶民團)·한족회(韓族會)로 이어지는 한인자치조직을 꾸리는 데 앞장섰고, 민정부 구성에서부터 신흥무관학교(新興武官學校)와 백서농장(白西農莊)을 거쳐 서로군정서(西路軍政署)로 이어지는 군정부 조직을 결성하는 데도 힘을 쏟았다. 그 과정에서 김대락은 눈을 감았다. 같은 마을 출신 김동삼은 ‘만주벌 호랑이’로 불리며, 국민대표회의 의장에 뽑혀 만주 독립운동의 역사를 만들어 갔다.

만주로 가지 않고 내앞마을에 남은 사람들도 광복 직전까지 항일투쟁을 쉼 없이 이어갔다. 이러한 공로로 내앞마을의 독립유공자 포상 인물은 18명에 달한다. 아직까지 상을 받지 못한 30여명과 만주망명 당시 함께했던 여성들을 포함하면 그 수는 더 많을 것으로 보인다.

글=김진규<소설가·한국스토리텔링연구원 초빙연구원>

백승운기자 swback@yeongnam.com

▨참고문헌=‘길 위에서 만나는 경북의 독립운동’

‘안동 내앞마을 항일 독립운동의 성지’

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[직설사설] 장동혁 국민의힘 당대표 선출… 찬탄파 반탄파 분당 가능성?](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202508/news-m.v1.20250829.dfce1e66f6774371bc2ae25a5d9b7a34_P1.jpg)