|

|

산업동향연구소의 보고서 '웹 3.0 기술·산업 이슈 동향과 관련 블록체인 분야 생태계 동향 및 기술 발전 전망'에 따르면 블록체인과 웹3에 대한 민간 분야의 투자, 개발, 그리고 활동이 점차 확대되고 있다.

예컨대, 글로벌 브랜드들은 제품의 토큰화를 통해 소비자가 대기업의 콘텐츠를 매개로 개인적으로 수익화할 수 있는 새로운 비즈니스 모델을 찾기 위해 노력중이다. 왜냐하면 웹3에서 개인은 공통 관심사와 목표를 공유하는 다른 사람들과 다오(DAO)를 구성하여 과거보다 더 분산적인 비즈니스 경험이 가능해졌기 때문이다.

수요자-공급자로 양분된 전통적 모델에 웹3가 도입되면서, 수요자(소비자)가 사용자(이용자)로 나아가 참여자(소유자)라는 개념이 생겨나고 새로운 디지털 비전이 만들어지고 있다. 웹1에서 사람들은 홈페이지 운영자가 만든 정보와 콘텐츠를 탐색하고 소비하는 존재였다. 소셜 웹 즉 웹2에서 사람들이 데이터의 직간접적 생산자가 되었지만, 결과적으로 빅테크 기업이 만든 알고리즘 기반 서비스에 지배받는 피동적 존재가 되었다. 웹1과 웹2의 단점을 극복하려는 모델이 바로 웹3이다.

이런 맥락에서, 나브딥 야다브가 분류한 블록체인 기반 웹3 기술의 비즈니스 모델을 보면 제반 환경을 이해하는 데 도움이 된다.(https://navdeepyadav.medium.com/6-amazing-blockchain-business-models-you-must-know-with-examples-8eb0eae54db5)

기술적 유형이 서로 완전히 배타적으로 구분되지 않고 중첩적 영역이 존재하지만, 그는 (1) 유틸리티 토큰 비즈니스 모델 (2) 네트워크 요금 (3) 서비스형 블록체인 비즈니스 모델(BaaS) (4) P2P 블록체인 비즈니스 모델 (5) 블록체인 노드 기반 애그리게이터 등으로 접근했다. 이 유형을 마르크 샤르벨이 제시하는 웹3로의 패러다임 전환 사례와 연결하여 검토해 보자.(https://blog.startupstash.com/five-shifts-from-web2-to-web3-b29d167dba68)

첫째 토큰 경제 모델은 블록체인이 합의가 필요하기에 채굴자, 검증자, 보유자 등에게 보상하는 간단한 유형이다. 사업 초기에 토큰을 저렴하게 구매하여 시세 차익을 보거나, 장기간 예치하여 이자 소득을 받는 경우도 여기에 속한다. 레이어1 분야의 솔라나와 에이다는 스테이킹(staking) 물량이 약 50~70%, 이더리움은 10% 내외인 것으로 알려져 있다. 따라서 시장에서 유통되는 토큰의 총량이 줄어들면, 토큰 보유만으로 이자 수익을 얻을 수 있다.

|

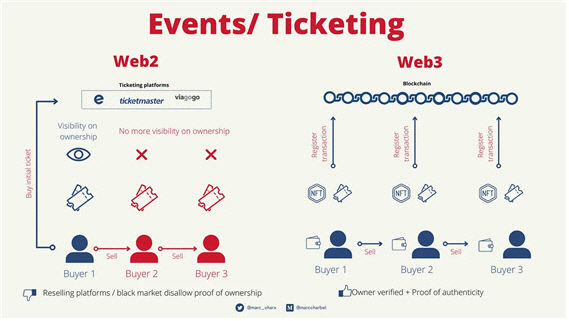

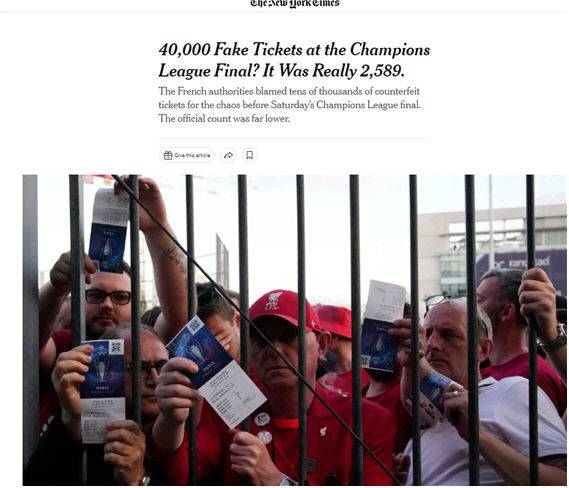

유명한 콘서트와 스포츠 경기의 입장권은 첫 구입자가 반드시 관객이 되지 않는다. 유명세에 따라 더 높은 비용을 받고 재판매된다. 그러나 아날로그 시장에서 티켓의 진짜 여부인 투명성과 재판매 횟수를 제한하는 것이 불가능하다. 그렇지만 스마트 계약을 통해서 티켓 2차 판매 가격을 프로그래밍하거나 재판매 횟수를 제한할 수 있다. 이더리움 가스비가 들겠지만, 이벤트 업체는 종이 판매를 중지하고 NFT 티켓으로 추적성과 통제력을 획득할 수 있는 좋은 기회를 갖는 것이다.

그림은 마르크 샤르벨이 제시한 것으로 Ticketmaster와 Viagogo 등과 같은 이벤트와 티케팅 분야 글로벌 기업의 현재 비즈니스 모델이, NFT 기반 웹3를 통해서 재판매 티켓의 투명성과 신뢰성을 확보할 수 있는 가능성을 보여준다.

|

|

블록체인 기반 웹3에서 일어날 수 있는 가장 큰 변화 가운데 하나는 상호 운용성이다. 웹2에서 유기적으로 실현하기 힘들었던 부분이 서로 다른 서비스 간의 전송 여부이다. 애플 아이튠즈에서 스포티파이 플레이리스트를 사용하거나 아마존 쇼핑 카트를 이마트로 전송하기 힘들었다. 그렇지만 디지털 지갑을 통하여 NFT 자산을 경계를 넘어 보낼 수 있다. 그리고 BaaS 공급자가 서로 다른 서비스 간의 거래를 가능하게 만든다.

|

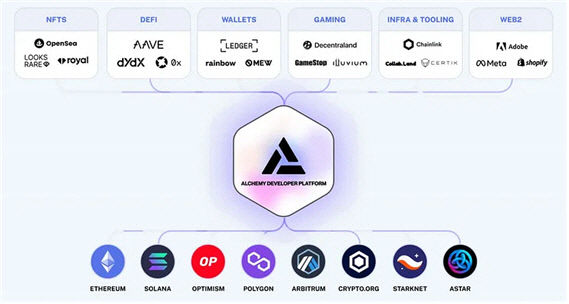

다섯 번째인 애그리게이터(aggregator)는 앞서 언급한 세 번째, 네 번째 모델을 혼합한 것에 가깝다. 블록체인이 작동하기 위해 필요한 노드(node)를 비롯한 여러 구성요소를 자동으로 호출 가능한 API(Application Programming Interface) 서비스 등을 포함한다. 현재, Alchemy는 다양한 블록체인을 위한 노드 공급자의 역할을 맡으며 웹3 관련 소프트웨어의 모니터링, 분석, 경고, 디버깅 및 로그인 도구를 제공하는 비즈니스를 하고 있다. 그림은 나브딥 야다브가 제시한 Alchemy 사례이다.

|

박한우 교수는?

|

| 박한우 영남대 교수 |

물리적 경계 속에 한정되어 있던 인간관계와 시대이슈가 온라인을 통해서 그 경계를 자유롭게 넘나들면서, 기존 법칙에 도전하는 과정을 탐구하는 빅데이터 네트워크 방법의 권위자로 인정받고 있다.

데이터 기반 주요 연구방법론인 과학계량학(scientometrics), 하이퍼링크분석(hyperlink network analysis), 웹계량학(webometrics), 대안계량학(altmetrics), 트리플헬릭스(triple helix) 등을 국내에 소개하고 선도해 왔다. 하이퍼링크 연결망은 INSNA(International Network for Social Network Analysis) Connections가 출판한 가장 영향력 있는 연구 목록에 포함되기도 했다.

SCImago-EPI Award, ASIST Social Media Award 등 국제 저명 학술상을 공동으로 수상했다. 저명한 국제학술지인 Quality & Quantity, Journal of Contemporary Eastern Asia 편집위원장(EIC)을 현재 맡고 있다. 최근에는 Scienceasset.com의 웹3 국제학술지 ROSA Journal의 초대 편집위원장으로 위촉되었다.

사회연결망과 빅데이터를 통해서 데이터와 정보의 흐름 및 지식생산과 혁신체제 관련 이슈를 계량적으로 분석하는 전문가로서 SSCI급 저널에 100편 이상의 논문을 출판했고, 최근 2023년 5월에 국제커뮤니케이션학회(International Communication Association)가 선정하는 석학회원(ICA Fellow)으로 뽑혔다.

글로벌 연구성과에 못지않게, 이미 오래 전부터 수도권과 지방간 격차가 심해지면 우리나라가 지속가능하기 어렵다고 지적하는 등 국내외 이슈에 대한 폭넓은 관심과 창의적 지식을 보이고 있다. 디지털 기술과 데이터 활용에 관한 중앙정부 및 지자체 자문위원으로서 이 분야에서 소외계층의 삶의 개선과 지역발전에 노력하고 있다. 특히 빅데이터로 보는 우리 지역 세상을 탐구하자는 방향에서 '빅로컬 빅펄스(Big Local Big Pulse)' 랩을 운영하면서, 데이터 기반한 이슈탐지와 융합학문의 새로운 방향을 제시하고 있다.

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지