|

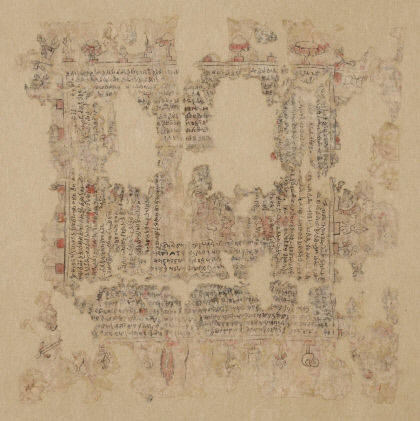

| 범자(고대 인도 문자 통칭) 수구다라니. 국립경주박물관 제공 |

|

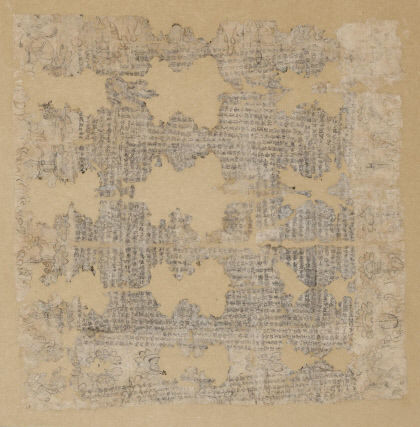

| 한자 수구다라니. 국립경주박물관 제공 |

|

| 수구다라니를 담은 금동 경합. 국립경주박물관 제공 |

통일 신라 시대 사람들의 간절한 소원을 담은 '부적'인 수구다라니가 오랜 기다림 끝에 처음 공개된다.

국립경주박물관은 24일부터 '수구다라니, 아주 오래된 비밀의 부적' 특별전을 연다. 경주 남산에서 나온 것으로 알려진 다라니 2점과 이를 담은 작은 상자 등 3점을 내년 1월 28일까지 전시한다.

불교는 예로부터 부처의 가르침을 담은 다라니 혹은 진언(진실해 거짓이 없는 말이라는 뜻)이라 불리는 주문을 외웠다. '수리수리 마하 수리'라는 문구도 그중 하나다. 특히 수구다라니는 외우는 즉시 바라는 바를 얻을 수 있다고 해 널리 유행했다.

수구다라니 음을 써서 팔이나 목에 착용하고 다니면 영험한 기운이 전해져 효험을 볼 수 있다고 알려져 있다. 몸에 지니거나 불상 안에 넣는 등 마치 부적처럼 여겼다고 한다.

이번에 공개되는 수구다라니 유물은 국내에서 가장 오래된 다라니로 추정된다. 일제강점기였던 1919년 조선총독부가 유물을 입수했을 당시에는 그 존재가 알려지지 않았다.

2020년 경주 남산을 주제로 한 학술대회에서 처음 소개되면서 학계의 관심을 끌었다.

국립중앙박물관·국립경주박물관이 보존 처리와 조사·연구를 진행하며 종이 하나에 붙어 있던 두 다라니를 각각 분리했고, 원래 형태도 되찾았다.

박물관 관계자는 "오늘날까지 남아있는 다라니는 고려·조선 시대에서 만든 것뿐이라고 알려졌으나, 오랜 기간 보존 처리를 끝낸 통일 신라 시대 수구다라니를 처음 공개하는 것"이라고 설명했다.

약 104년 만에 제 모습을 찾은 다라니 두 점은 정사각형 모양의 '부적'과 비슷하다.

가로 30.3㎝, 세로 29.7㎝ 크기의 수구다라니에는 여러 번 접었던 흔적이 고스란히 남아있다. 여러 조각으로 분리된 종이 위로 범자(고대 인도 문자 통칭)가 적혀 있고, 오른손에 금강저(불교 의식에서 쓰는 용구)를 든 금강신의 모습도 볼 수 있다.

박물관 관계자는 "분석한 결과, 다라니를 쓴 종이가 닥나무로 만든 한지로 우리나라에서 쓴 다라니인 것이 증명됐다. 국내에서 발견된 판본 중 가장 이른 시기에 제작한 필사본"이라고 강조했다.

또 한자로 적은 수구다라니는 가로 30.9㎝, 세로 29.5㎝ 크기다. 693년에 한역한 경전인 '불설수구즉득대자재다라니신주경'에 따라 만들어진 것으로 추정되며, 경전 내용처럼 연꽃 위에 놓인 병, 검, 칼, 금강저, 소라 나팔 등을 그린 점이 돋보인다.

두 문자로 된 다라니가 함께 나온 유일한 사례라고 박물관 측은 전했다.

수구다라니를 담은 경합(經盒) 역시 주목할 만한 유물이다. 뚜껑이 위로 열리는 형태의 작은 상자인 경합은 가는 선으로 식물 장식의 하나인 보상화무늬, 불교의 호법신인 신장의 모습 등을 정교하게 새긴 것으로 확인됐다.

통일 신라 시대인 8∼9세기에 제작된 다른 금동 합, 사리 용기 등과 제작 방식이나 기법 등이 유사하다는 평가다. 박물관은 상자 안에 봉안된 다라니도 같은 시기에 제작했을 것이라 보고 있다.

박물관은 전시에 맞춰 그간의 보존 처리 과정과 분석·복원 결과를 담은 자료집도 함께 발간했다.

박물관 관계자는 "신라 사람들의 소원을 담아 놓은 일종의 코드로 오늘날 우리가 그들의 삶과 희망, 소원을 엿볼 귀한 기회를 제공하는 문화유산"이라고 말했다.

송종욱기자 sjw@yeongnam.com

송종욱

경주 담당입니다영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지