"이인성미술상 수상이 단순한 영예를 넘어, '작가 이명미'의 예술 인생에 새로운 드라이브를 거는 계기가 될 것입니다."

한국 현대미술 1세대 여성 작가이자 대구 현대미술의 산증인으로 불리는 이명미(李明美) 화가가 지난달 '제26회 이인성미술상' 수상자로 선정된 데 대해 이같이 소회를 밝혔다.

이 작가는 1970년대 대구현대미술제 창립 멤버이자 한국 전위미술의 태동기에 주역으로 활동하며 회화의 본질을 탐구해 온 선구자다.

영남일보는 지난 6일 대구 수성구에 자리한 이 작가의 작업실을 찾아 한국 미술사에 남긴 그의 발자취와 내년 대구미술관에서 열릴 이인성미술상 수상자 개인전 계획에 대한 이야기를 심도 깊게 들어봤다.

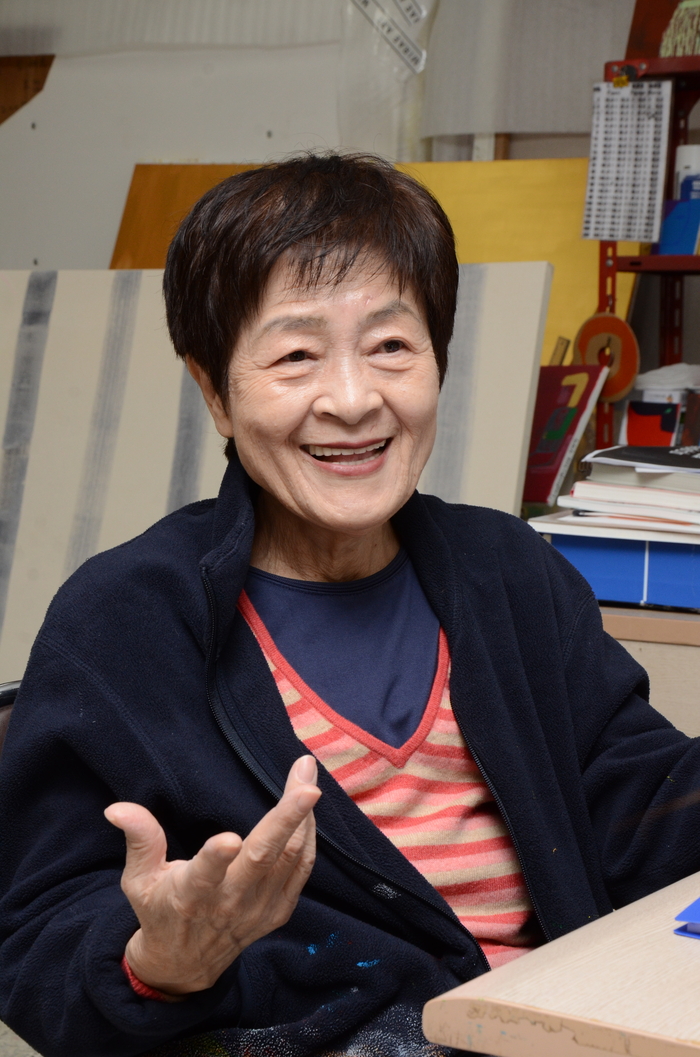

제26회 이인성미술상을 수상한 이명미 작가가 대구 수성구의 작업실에서 자신의 예술세계에 대해 이야기하고 있다.<임훈기자 hoony@yeongnam.com>

◆돈에 헛됨 없도록…"대구미술관 전시공간은 심판의 벽"

이인성미술상은 대구 출신 천재 화가 이인성(1912~1950)의 정신을 기리는 상으로, 전국 최고 수준인 5천만 원의 상금과 대구미술관에서의 수상 기념전 기회가 제공된다. 이 작가는 이 상의 의미를 깊이 되새기며, 이미 선배 작가의 반열에 선 자신의 역할에 대해 강한 책임감을 드러냈다.

이 작가는 "앞으로도 이인성상이 정말 맥을 이어나갈 수 있는 작가를 발굴해야 한다"고 강조하며, "상금이 헛되이 쓰이지 않도록, 이 상의 뜻을 이어갈 화가들에게 좋은 의미의 상이 될 수 있도록 나의 작품으로 증명해야 한다"고 단언했다.

특히 이 작가는 내년 대구미술관 전시를 과거를 회고하는 자리가 아닌, 현재진행형 작가로서 치열한 예술적 투쟁의 결과물을 선보이는 자리로 선언했다. 그러면서 대구미술관 전시장을 '심판의 벽'으로 표현하는 등 공간에 대한 개인적 의견과 기대감을 감추지 않았다. 몇몇 유명 미술관의 경우 전시공간이 분할돼 작품의 취약한 부분을 숨길 수 있지만 대구미술관은 아니라는 것이 그 이유다. 이 작가는 "피할 곳 없는 대구미술관의 벽면은 작가에게 경각심을 준다. 잘못 들어가면 작가가 죽어 나오는 곳이다. 나는 마지막 승부처로 한번 내 자신에게 드라이브를 거는 것"이라고 밝혔다.

1975년 그룹 35/128 참여작가들. (왼쪽부터)황태갑, 황현욱, 이묘춘, 이향미, 이명미, 강호은, 김기동, 최병소.<이명미 작가 제공>

◆'놀이'로 승화시킨 삶의 자유…실험 정신의 뿌리

이 작가는 학창시절 당시 문과생이었고 꿈은 '판사'였다. 하지만 집안의 자유로운 가풍은 그를 미술의 길로 이끌었다. 사진 애호가였던 아버지가 집 안의 암실에서 사진 인화작업을 하는 모습을 보며 미술에 대한 관심이 싹트기 시작했다. 이 작가는 "어릴 적 아버지가 현상액에 담긴 인화지에서 상이 맺히는 것을 보고 전율했다"고 회고하기도 했다. 어린 시절의 이 작가는 독서에도 열심이었다. 초등학교 6학년때까지 집에 있는 문학전집을 다 읽어버렸을 정도다. 이 작가는 "어릴 때부터 책을 많이 읽어 생각을 단어로 풀어내는 것을 눈에 익혔다. 그런 자유로운 환경이 실은 미술을 하게 된 원동력"이라고 설명했다.

이 작가는 홍익대 미술대학 재학 시절 때부터 파격적인 행보를 이어왔다. 미술대 1학년 재학 당시 미술계의 보수적인 분위기에 답답함을 느끼고 한국 현대미술의 거장 박서보 화백(당시 '허상 시리즈' 작업 중)을 직접 찾아가 조언을 구하는 등 주도적인 길을 걸었다.

특히 대학 시절부터 시작해 1976년에 본격화된 '놀이' 작업은 그의 예술 세계를 관통한다. 1976년은 이 작가가 지성주의나 현학적인 제목의 작품에서 벗어나 새로움을 시도하던 때였다. 이 작가는 "그림 그리는 게 단순히 좋아서 시작한 원초적 상태로 다시 돌아가자는 결심 아래, 유화 대신 수성 안료를 가지고 붓 대신 짝대기나 걸레를 사용하는 '놀이' 작업을 시작했다"며 당시를 떠올렸다.

이어 자유로운 작업에 대한 철학도 드러냈다. 이 작가는 "그림은 자기가 하고 싶은 대로 해야 한다. 내가 관심 있는 대로 가야 하고, 하고 싶은 대로 다 하고 죽어야지"라며, 그림의 소재나 표현 방법에서 경계 없이 자유로움을 추구하는 자신의 예술 철학을 피력했다.

제26회 이인성미술상을 수상한 이명미 작가가 대구 수성구의 작업실에서 자신의 작품을 들어보이고 있다. <임훈기자 hoony@yeongnam.com>

◆'여성'이라서 겪은 차별, 후배들에게는 '두세 배'의 분발 촉구

대구 현대미술의 선봉에 섰음에도 불구하고, 여성 작가로서 그가 감수해야 했던 차별은 가혹했다. 1979년 일본 고마이 갤러리 개인전을 앞두고 문화공보부에서 남성 작가 두 명에게는 해외 출국 도장을 내주었으나, 29세였던 자신에게는 '여자'라는 이유로 도장을 거부했던 일은 그의 예술 인생에 잊을 수 없는 상처를 남겼다. 또한 1970년대 앙데팡당전에서는 자신의 붉은색 대형 그림이 '공산주의 색깔'이라는 이유로 지하로 내려가라는 지시를 받기도 했다.

이러한 시대적 난관을 헤쳐나온 이 작가는 후배 여성 작가들에게 따끔한 충고를 건넸다.

"그림 제대로 그리라고. 남자보다 더 잘 그려야지. 1970년대만 해도 여자는 남자의 두 배는 해야지 인정해 줬어. 두세 배 해야 돼."

그는 한국 미술사에서 이인성, 이중섭 등 남성 화가들의 이름은 기려지지만, 여성 작가의 이름을 딴 미술상은 부재하다는 점을 지적하며 여성들의 분발이 절실함을 강조했다. 동시에 "여자들이 제대로 하면, 언젠가는 (미술계가) 뒤집히는 때가 올 것"이라며 후배 여성 작가들의 적극적 활동을 당부했다.

◆"내 그림이 스스로 말할 때까지" 끝없는 창작 열정

이 작가는 20년 동안 대구 수성구 모처의 작업실에서 묵묵히 작업하고 있다. 내년 대구미술관 전시 방향성에 대해 묻자, "다양한 시선, 그리고 이때까지 안 보이던 버전으로 선보일 계획"이라고 밝혔다. 그는 1970년대 서울의 한 화랑에 걸었던 천 작업 등 옛 자료를 활용해 과거와 현재를 아우르는 전시를 구상 중이다.

예술가로서 고독하면서도 자유로운 이 작가의 여정은 여전히 진행 중이다. 그는 그동안 수많은 질병으로 고통받고 가족을 떠나보내는 아픔을 겪었지만, "내가 그리고 싶은 것이 너무 많아 안 죽었다"며 강한 의지를 다졌다.

"화가로서 다다르고 싶은 경지는 어디까지인가"라는 질문에 그는 "내 그림이 스스로 말할 때까지 노력해야 한다"고 답했다. 이어서 그는 "그림을 봤을 때, 보는 사람의 가슴이 떨리는 경지까지 가야 한다"며 시대를 초월하는 작품의 생명력을 강조했다.

이 작가의 향후 계획은 명쾌하면서도 결연했다. "안 되면 마는 거지. 내 육신도 흙으로 변하는 거고. 내가 그릴 수 있는 데까지는 내 멋대로 한번 그리다 가는 거예요."

임훈

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지