게티이미지뱅크

'스타트업(Startup)'. 혁신적인 기술과 아이디어를 무기로 고속 성장을 꾀하는 신생 기업을 뜻하는 이 단어는 언제부터 쓰였을까. 경제사에서는 1976년 미국 경제지 포브스의 기사를 시초로 본다. 당시 전자 데이터 처리 분야의 신생 기업 투자를 다루며 처음 사용된 이 용어는 1990년대 닷컴 버블을 거치며 실리콘밸리의 상징이 됐다. 한국에서 더 익숙했던 '벤처(Venture)'도 1970년대 탄생한 일본식 조어인 '벤처 비즈니스'에서 유래해 1990년대 말 정부 주도의 벤처 붐과 함께 정착했다.

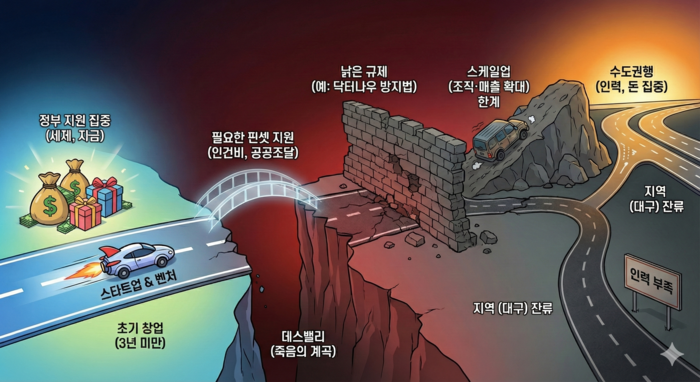

문제는 2025년 현재, 성격이 판이한 두 용어가 50년의 세월이 지나서 '벤처·스타트업'이라는 모호한 이름으로 묶여 정책 현장에서 혼용된다는 점이다. 현실과 정책 사이의 괴리도 크다. 이로 인해 대구의 유망 기업들이 성장의 문턱에서 규제와 지원 절벽이라는 이중고를 겪고 있다.

생성형 인공지능(AI) 구글 제미나이·나노 바나나 프로를 통해 나타낸 벤처·스타트업 성장 잔혹사 이미지. <그래픽=생성형 AI>

◆ 이름 혼용에 정책은 '초기'에만 쏠려

현장에서는 용어의 혼재가 실질적인 지원 축소로 이어진다고 토로한다. 스타트업은 '모험'을, 벤처는 '인증'을 기반으로 하지만 정부 정책은 이들을 한 데 묶어 창업 초기 기업에만 혜택을 집중하기 때문이다. <사>벤처기업협회 대구경북지부 관계자는 "벤처기업은 업력을 떠나 신시장을 발굴하는 모험적 기업을 뜻한다. '벤처·스타트업'이라는 용어가 함께 쓰이면서 세제 혜택 등이 창업 3년 이내 초기 기업에만 한정되는 경우가 많다"고 지적했다. 실제로 바이오나 하드웨어 기반의 딥테크 기업은 기술 개발에만 수년이 걸린다. 매출 발생 전에 '창업 3년'의 골든타임이 지나면, 정작 자금이 가장 필요한 시기에 정책지원 대상에서 배제되는 '데스밸리(죽음의 계곡)'에 빠진다.

성장 궤도에 진입하더라도 '스케일업(규모 확대)'이라는 더 큰 파도가 기다린다. 창업 초기에는 반짝이는 아이디어와 기술력으로 버틸 수 있지만 그 다음 단계는 전혀 다른 역량이 요구된다. 대구창조경제혁신센터는 스타트업과 일반 중소기업의 차이를 '성장을 전제로 한 실험'이라고 정의했다. 대구창경센터 관계자는 "스타트업은 초기 기술력으로 성과를 낼 수 있으나, 이후 단계에서는 지속 성장을 위한 매출 구조 확립과 조직 운영 역량이 필수적이다. 이 과정에서 많은 지역 기업이 한계를 느낀다"고 설명했다.

낡은 규제도 기업가의 사기를 꺾는다. 새로운 기술은 기존 법망과 충돌하기 마련인데, 한국의 법 제도는 혁신을 수용하기보다 기존 산업을 보호하는 데 무게를 둔다. 벤처기업협회 측은 최근 국회 상임위를 통과한 이른바 '닥터나우 방지법(약사법 개정안)'을 대표적인 사례로 꼽았다. 비대면 진료 플랫폼의 약 배송을 제한하는 이 법안처럼, 서투른 규제 정책들이 혁신 벤처기업의 성장을 가로막는다는 것이다. 협회 관계자는 "IMF와 글로벌 금융위기를 벤처 특유의 야성으로 극복해온 한국 경제가 이제는 정책적 굴레 탓에 경쟁력을 잃고 있다"며 시급한 개선을 촉구했다.

◆ 서울행 막을 핀셋 지원 절실

스타트업과 벤처를 가리지 않고 수도권행(行)을 택하는 기업들이 적지 않다. 본사는 대구에 있더라도 지사나 본부를 서울에 두고 비즈니스를 하는 기업도 많다. 기업이 수도권을 택하는 큰 이유는 '사람'과 '돈'의 불일치다. 수도권으로 떠나려는 지역 유망 벤처를 붙잡기 위해서는 지자체 차원의 과감하고 실질적인 지원책이 필요하다. 벤처협회 관계자는 "벤처기업은 초기에 연구개발비와 인건비 지출이 크지만 매출은 즉시 발생하지 않아 재무구조가 부실해지고, 이로 인해 다시 지원에서 제외되는 악순환을 겪는다"고 설명했다.

해법으로는 인건비 직접 지원과 공공조달 우대 혜택 확대를 제시했다. 여성기업, 사회적기업에 준하는 수의계약 한도 증액 등 피부에 와닿는 혜택을 통해 초기 어려움을 극복할 도움을 줘야 한다는 것이다. 지역 제조업의 뿌리 위에 신기술을 접목하는 '혁신 벤처'가 대구에서 성장할 수 있도록 정책의 디테일이 절실해졌다.

이동현(경제)

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지