|

| 고령군 개진면에 있는 개경포 전경. 팔만대장경을 이운한 곳으로 유명하다. 스토리텔링 시리즈 ‘가얏고’에서 우륵은 개경포에 가끔 들러 중국 상인들에게서 쟁을 구하곤 했다. |

#프롤로그

영남일보는 오늘부터 스토리텔링 시리즈 ‘대가야의 혼, 가얏고(이하 가얏고)’를 연재한다. ‘가얏고’는 단순히 악기에 대한 이야기가 아니다. 대가야의 정체성과 혼이 담겨 있는 ‘가야의 금’에 대한 이야기다. 음악을 통해 가야연맹을 결속하고 통합하려 했던 가실왕의 개혁정신과 악성 우륵의 고뇌가 스토리 속에 생생하게 전달된다. 또한 하늘과 땅, 그리고 사람의 소리를 담으려 했던 가야금의 정신이 오롯이 담겨져 있다. 원고 집필은 국내 문단을 대표하는 시인이면서 영남일보 부설 한국스토리텔링연구원 고문인 이하석씨가 맡았다. 이번 시리즈를 기반으로 영남일보는 가야금을 소재로 한 스토리텔링형 2차 상품 개발에도 나설 계획이다. 시리즈는 모두 9회에 걸쳐 매주 1회씩 연재한다.

#1

중국의 무역선이 올라온다고 해서 나온 참이다. 오랜만에 큰 강의 포구(오늘의 개경포)를 서성대니, 문득 젓대 부는 친구 판수 생각이 난다. 판수가 음악하는 이들과 함께 묵으면서 상인들을 상대로 연주를 하는 여각(旅閣)에 들러보고 싶어진다. 거기서 함께 현을 퉁겨 보고픈 마음이 문득 드는 게 희한하다.

“쟁은 자네가 최고 아닌가? 포구에 오면 찾아오게나. 북과 장구를 치는 친구들과 요즘 잘 어울리는데, 자네의 쟁 소리를 모두 함께 섞어 보고 싶어 한다네.”

판수가 도성에 들어올 때마다 하는 말이다. 그는 이 포구에서 오랫동안 소리로 벌어 먹고 살았다. 우륵은 악기와 춤과 노래로 대가야뿐만 아니라, 인근의 가야국들 사이에도 널리 알려져 있었다. 그러나 낯가림이 심해 이런 번잡한 포구에서 낯선 상인들을 향해 연주하는 걸 마뜩잖게 여겨, 그의 청을 번번이 완곡하게 거절해온 터였다. 그런데 오늘은 무슨 신명이 나서 함께 연주를 해볼 생각을 한 것일까?

포구는 들고나는 배에서 타고 내리는 사람들로 시끌벅적하다. 주막거리를 지나 큰 집들이 있는 여각거리에 들자, 판수가 연주를 하는 넓은 대청이 있는 집이 보인다. 판수를 찾으니 바로 나와 그를 맞는다.

“오래간만이군. 오늘 무슨 바람이 불었는가?”

“중국 무역선이 온다고 해서 나온 김에 들렀네.”

“그래? 쟁을 구하려는 게군. 마침 잘 왔네. 저쪽 방에 중국 상인들이 들었네.”

그 방 쪽으로 다가가니, 중국 상인 가운데 우륵을 알아보는 이가 반색을 하며 나와 대청에 그를 앉힌다. 악기를 팔러 가끔 포구에 들러 낯이 익은 이다.

“쟁을 찾으신다는 얘기는 신라 상인에게서 들었지요. 그래서 금관국에 닿자마자 선생께 연통을 넣었던 겁니다.”

“마음 써 주셔서 고맙소.”

“마침 좋은 게 몇 개 있어서 가져왔습니다.”

상인은 잠시 기다려 달라면서 배 쪽으로 달려가더니 한참 후 쟁을 하나 안고 온다. 우륵은 능숙하게 기러기발을 맞추어 비단실로 꼬아 만든 줄을 팽팽하게 해선 왼손 손가락으로 현을 누르고, 오른손 손가락으로 현을 퉁겨본다. 내친 김에 한 곡조를 탄다. 모두들 감탄한다.

“좋습니다. 소리가 아주 맑군요.”

우륵이 말한다. 상인이 어깨를 으쓱하며 말한다.

“좋은 악기장이 마음 먹고 만든 겁니다. 신라에서도 상당량을 주문받은 상태지요.”

바로 돈을 치른다. 악기를 쓰다듬으며, 우륵이 판수에게 말한다.

“오늘 저녁 연주에 나도 참여할까?”

판수는 반색을 한다. 그리고는 이 소식을 포구에 알리도록 사람들을 푼다. 삽시간에 우륵이 여각거리에서 연주한다는 소문이 퍼진다. 아마 저녁에는 많은 사람들이 몰려오리라.

“그동안 술이나 한 잔 하지.”

판수는 술상을 간단하게 봐오라 이른다.

오랜만의 술자리는 흥겹다. 문득 판수가 우륵에게 은근하게 묻는다.

“왕께서 직접 쟁을 참고로 해서 악기를 만든다는 소리는 벌써 들었네. 자네가 물론 관여하고 있을 테지?”

“그래….” 우륵은 미소를 짓는다.

“아마 곧 구체적인 소식이 있을 것이네.”

“악기 만드는데 왕이 직접 관여한다니 별일이네.”

“모든 일에 별난 왕이니, 그럴 수 있겠지. 허긴 우리에게 맞는 음률을 고르고, 새로 펼쳐 보이는 건 쉬운 일이 아니지. 나는 정치를 잘 모르지만, 나라의 기운을 하나로 묶는 데는 음악보다 나은 게 없다고 느끼신 모양이야.”

“음악으로 정치를 한다고?”

“요는, 예악이 바로 서야 통치가 순조롭다는구먼.”

“우리 같은 쟁이는 그 뜻을 알아먹기가 힘들군.” 판수는 고개를 주억거리다간 다시 묻는다.

“악기는 쟁과는 물론 아주 다르겠지?”

“당연하지. 좋은 나무를 구하느라 애를 썼네. 마침 가까운 데 오동나무 군락지가 있어서 생광스럽게 쓰고 있구먼.”

#2

해가 중천에 떴을 때야 일어나 서둘러 한 술 뜨고는 포구를 나온다.

머리가 개운치 않다. 간밤 연주를 한 다음 거나한 술판에서 과음한 탓이다. 연주는 근래 보기 드문 성황을 이루었다고 했다. 대청마루에 앉아 내려다보니 마당에 빽빽하니 앉은 이들과 미처 들어오지 못해 대문 밖 돌담장 너머로 넘겨다보는 이들이 엄청났다. 중국인과 왜인, 신라인 등 무역상과 인근의 주민들까지 몰려온 듯했다.

자연히 연주는 신명이 났다. 나중에는 주민들의 어깨춤이 잇따라 솟구치더니, 난장이 되어 모두들 흥겹게 춤을 추었다. 북과 꽹과리, 피리와 젓대 속에서 우륵이 타는 쟁의 소리가 유난히 맑게 찰랑대고, 잉잉댔다.

“역시 우륵선생이야”하고 누가 소리를 치니, 왁자하니 박수가 터졌다.

연주 후 술판이 벌어지자, 여기저기서 술을 권하는 바람에 우륵은 오랜만에 큰 취기를 느꼈다. 끝내 취해 비틀대는 그를 사람들이 부축하여 여각의 방으로 옮기기까지 했다.

바람이 시원하다. 포구를 빠져나와 낮은 산모롱이를 돌자, 들이 펼쳐진다. 그는 심호흡을 하면서 어깨에 멘 쟁을 추스른다. 들을 지나 성이 있는 높은 산 아래로 해서 고개를 넘는다. 강이 보인다. 가야산의 남쪽과 북쪽 기슭에서 발원한 물이 나라의 북쪽 켠과 남쪽 켠을 감돌아 흘러 도성 앞에서 합수하여 낙동강으로 드는 강이다. 두 강이 만났다고 해서 회천(會川)이라고도 한다.

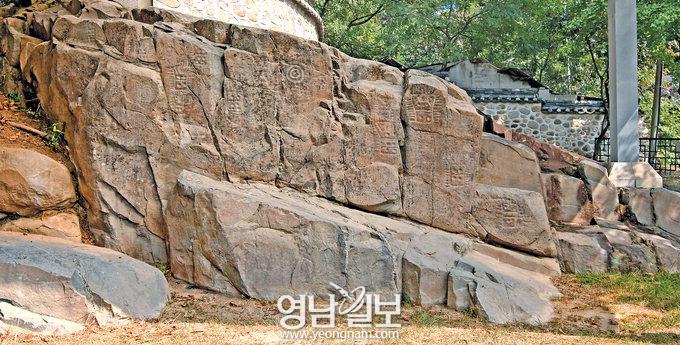

고개를 내려가자, 바로 강가다. 큰 바위들이 벼랑을 이룬 곳에서 쟁을 내려놓는다. 바위에 절을 한다. 바위에는 해와 달이 그려져 있고, 여러 가지 신성한 그림들을 그려놓았다. 알터다. 아득한 옛날부터 이곳은 신성한 곳으로 여겨져 제사가 지내지곤 했다. 지금도 정월 보름이면 바위 앞에 차일이 쳐지고, 무당들이 몰려와서 큰 굿을 열곤 한다. 누구든 이곳에서는 바위에 절을 하며, 기원을 하고 가기 마련이다. 큰 강 포구에서 도성으로 드는 길목이라 많은 이들이 시원한 강물을 보며 쉬어가는 곳이기도 하다.

우륵은 문득 쟁을 꺼내어 타본다. 애끓는 소리가 맑다. 그 소리는 소나무숲을 흔드는 바람에 휩싸였다가 넓은 모래밭을 지나 내의 여울 소리에 잦아든다. 간밤에 했던 연주를 떠올린다. 북과 꽹과리, 징과 젓대가 쟁과 어울려 내던 소리가 귀에 쟁쟁거린다. 그러면서 뭔가 미진했다는 느낌을 지우지 못한다. 가야국들에 쟁이 들어온 것은 얼마 되지 않았지만, 우륵은 이미 그 연주를 능숙하게 익힌 터다. 자주 우리 악기들과 함께 연주를 하면서도 조금도 이상하다는 느낌을 가져보지 않았다. 그런데 이제 와서 문득 전에 느껴보지 못했던 기분이 드는 것은 무슨 까닭일까? 북과 꽹과리, 징과 젓대에 어울려드는 쟁의 소리가 혹 겉돌지나 않았는지 곰곰이 그 소리를 몇 번이고 떠올린다. 그런 듯하다. 왜 그런 느낌이 새삼 드는 걸까?

새로 만들고 있는 악기 때문에 그런 모양이다.

왕이 새 악기를 만들려 할 때 했던 말이 생각난다.

“제국(諸國)의 방언들이 각기 다르니, 어찌 성음(聲音)이 한결같을 수 있겠는가?”

이 말은 악기를 새로 만드는 게 우리 음악을 고르게 펴려는 의도임을 드러낸 것이기도 하지만, 우리의 소리와 숨결을 우리에게 맞는 악기로 조율하는 게 당연한 게 아닌가 하는 생각을 은연 중에 떠올려주는 말이기도 함을 새삼 깨닫는다. 새로 만드는 악기는 우리 산천의 나무를 다듬어 우리 몸에 맞게 만들어진다. 그러니 소리가 쟁과 다를 수밖에 없으리라. 그렇지 않겠는가? 남의 악기를 가지고 우리의 소리를 내는 것은 아무래도 우리의 소리를 고르게 펴는 데는 무리가 따르리라. 우리 풍토에 맞는 악기가 만들어져서 북과 징, 장구와 젓대 등 우리 고유의 악기들과 함께 연주를 하면 우리의 소리와 숨결이 완전하게 일치되고, 융화되는 그런 경지를 얻어낼 수 있으리라.

우륵은 강을 거슬러 오른다. 여울 소리가 마음을 씻는다. 다시 강을 건너려고 섶다릿걸에 서니 멀리 큰 무덤들이 빽빽하니 자리한 주산이 보이고, 그 아래 궁성이 그림처럼 푸른 들 위에 떠있는 게 눈에 들어온다. <계속>

글=이하석 <시인·영남일보 부설 한국스토리텔링연구원 고문>

사진=손동욱기자 dingdong@yeongnam.com

|

| 고령 양전동에 있는 알터 암각화. 신성한 그림들이 그려져 있어 옛날부터 제사를 지내거나, 바위에 절을 하며 소원을 빌기도 했다. 시원한 강물을 보며 쉬어가기에도 좋다. ‘가얏고 스토리’에서 우륵은 이곳에서 자주 음악을 연주했다. |

손동욱

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지