|

| 게티이미지뱅크 |

|

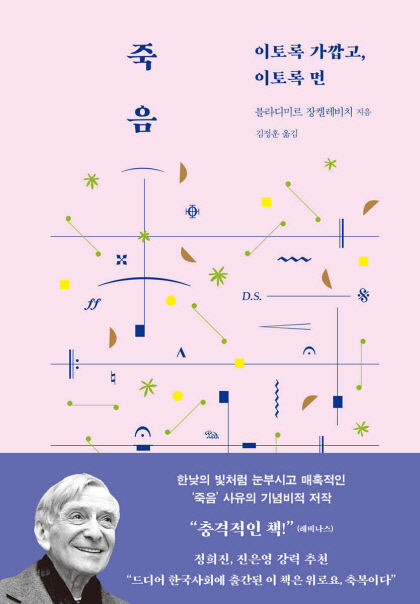

| 블라디미르 장켈레비치 지음/김정훈 옮김/호두/716쪽/3만2천원 |

최근 갑작스럽게 세상을 떠난 이들의 안타까운 소식이 이어진다. 폭우로 인한 산사태로 무너져 내린 내 집에서 맞이한 죽음. 일상의 공간에서 벌어진 '묻지마 칼부림'으로 인한 죽음. "왜 누군가의 죽음이 늘 하나의 충격적인 사건이 되는 것일까? 왜 이 정상적인 시간이 그처럼 호기심과 공포를 불러일으키는 것일까? 인간이 존재한 지 이토록 오래되었는데도, 어떻게 죽음에 익숙해지지 않는 것일까?" 프랑스의 철학자이자 음악학자인 블라디미르 장켈레비치(1903~1985)가 이 책에서 던지는 이 질문은 죽음에 대해 떠올리며 누구나 한 번쯤 생각해볼 수 있는 내용을 담고 있다.

장켈레비치의 대표적인 저작인 이 책 '죽음(La mort, 1966)'은 그가 1957년부터 1958년까지, 1958년부터 1959년까지 두 학기 동안 소르본에서 강의하고, '라디오 소르본'에서 방송한 내용을 바탕으로 한다. 이 책은 유럽·미국·일본 등 많은 나라에서 소개됐다. 이번에 국내에도 책으로 나오면서, 그동안 단편적으로 접했던 장켈레비치의 독창적인 철학과 그의 역설적인 죽음에 대한 사유를 만날 수 있게 됐다.

장켈레비치는 철학적 논증뿐만 아니라 문학과 음악의 언어, 예술을 넘나들며 이 책에서 죽음에 다가선다. 그는 '죽음에 대한 생각이 가능한 것인가'에 대한 의문을 제기한다. "만일 죽음이 그 이전에도, 그동안에도, 그 이후에도 생각할 수 없는 것이라면, 우리는 언제 죽음을 생각할 수 있는 것일까?"

저자는 이 책에서 죽음을 정의하기보다는 죽음의 성격을 그대로 드러내 보인다. 장켈레비치는 죽음에 관한 3개의 인칭을 구별해 우리가 죽음을 경험하는 다양한 차원을 보여준다. '일인칭의 죽음'은 '나의 죽음'이다. 이때 '나'는 죽음을 미리 경험할 수도, 알 수도 없다. 그렇기에 "지금은 내가 아니다! 지금은 다른 사람이다" 또는 "나는 더 나중에"라는 식으로 죽음을 멀리 놓아둔다. '이인칭의 죽음'은 나와 가까운 사람의 죽음이다. 그렇기에 그 죽음은 비통함과 절망이 가득하고, 죽음을 실제적인 것으로 마주하게 한다. '삼인칭의 죽음'은 은폐하거나 죽음을 얼굴 없는 익명의 다룰 만한 대상으로 만드는 것이다. 저자는 특히 역사적·사회적으로 죽음의 비극성이 제거되고, 죽음이 하나의 추상적인 사건으로 다뤄지는 것을 비판한다. 역사뿐만 아니라 개인에게도 죽음이 익명화되는 건 삶의 생기를 앗아가고 위태롭게 만든다는 게 그의 생각이다.

저자는 죽음을 기존의 철학 체계나 개념으로 환원하는 것에 반대한다. 그러면서 죽음을 '내 문제'로 실감하는 것에 대한 중요성을 강조한다. 그에 따르면, 죽음은 삶의 끝이 아닌, 삶을 거듭 시작하게 하는 동력이다. 죽음의 '재발견'은 죽음이 삶을 둘러싸고 있는 동시에 삶에 스며들어 있고, 삶의 한계와 모순, 장애가 오히려 역설적으로 삶을 생성시키는 조건이라는 사실을 발견하는 것이다.

"찾지 못할 죽음은 마치 내용물이 용기 속에, 보석이 보석함 속에, 독약이 약병 속에 담겨 있듯 그렇게 삶 속에 담겨 있는 것이 아닙니다. 그렇습니다! 죽음은 삶을 둘러싸고 있는 동시에 삶에 스며들어 있습니다. 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝까지 죽음이 삶을 감싸고 스며들고 배어듭니다."(94쪽)

최미애기자 miaechoi21@yeongnam.com

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[단독인터뷰] 한동훈 “윤석열 노선과 절연해야… 보수 재건 정면승부”](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202603/news-p.v1.20260228.8d583eb8dbd84369852758c2514d7b37_P1.jpg)