|

"나이가 어떻게 되세요?"

한국 사회에선 처음 보는 사람에게도 크게 부담 없이 하는 질문이다. 나이에 따라 서로를 부르는 호칭이 달라지기 때문이다. 실제 한두 살 차이로 서열을 나누기도 한다. 반면 외국에선 이런 질문을 초면에는 잘 하지 않는다. 최근에는 한국에서도 직장 내에서 직함 대신 영어 이름을 부르거나 직급 대신 이름 뒤에 '님'자를 붙이는 시도를 하기도 한다. 일부 커뮤니티에선 '착한 반말'을 사용하기도 한다. 이런 현상은 한국 사회에서도 수평적인 소통에 대한 열망이 적지 않음을 엿볼 수 있다.

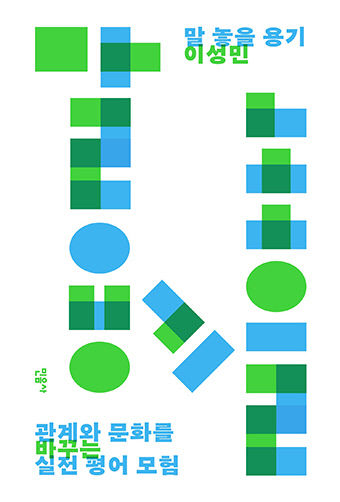

철학자인 이 책의 저자는 '평어' 사용을 시도해오고 있다. 평어는 '이름 호칭+반말'의 형태를 갖춘 상호 존중의 언어다. 저자는 서울 을지로 소재 디자인 대안학교인 '디학'에서 처음으로 평어 사용을 시도했다. 이에 몇몇 기업, 학교 등에서 평어 쓰기를 시도하기도 했다. 김진해 경희대 후마니타스 칼리지 교수는 '강의실에서 평어 쓰기'를 시도했다. 인터뷰 미디어 '요즘 것들의 사생활'의 이혜민 디렉터는 삶 자체에 집중하는 인터뷰를 위해 '평어로 인터뷰하기'를 진행하고 있다. 이 밖에 여러 독서 모임, 학습 공동체 등에서 평어는 다양하게 활용하고 있다.

|

이 책에는 평어의 탄생과 실천, 평어가 가져다줄 새로운 미래에 대한 고찰을 담고 있다. 저자는 어린 시절 또래 친구들과 나눴던 대화에서 '평어'를 떠올렸다. 어릴 적 또래 관계에서 한두 살 차이는 아무런 문제가 되지 않는다. 하지만 성인이 되어 이는 사라져 버린다. 이는 불가능한 것이 아님에도 '문화'라는 이유로 시도하지 않았기 때문이다. 저자는 어릴 적 또래 관계에서 누렸던 오래되고 익숙한 자연스러움을 회복하기 위해 '평어'를 이야기한다.

평어는 반말과는 그 성격이 다르다. 어느 한쪽만 사용하는 말이 아니라, 서로 사용하는 말이다. 그렇기에 손윗사람은 반말을, 손아랫사람은 존댓말을 사용하듯 "너는 존댓말을 써, 나는 평어를 쓰겠어"라는 건 성립되지 않는다. 반말과 달리 평어는 인공적으로 만들어진 말이다. 아직 그 역사가 짧기 때문에 사용자들의 손에 의해 만들어지고 활발하게 개발되어야 하는 언어다.

특히 평어는 함께 공동의 목표를 추구해나가는 공동체와 잘 어울리는 언어다. 저자는 전쟁과 같이 적대적인 상황에서 초면인 당사자들이 서로 대뜸 반말해도 누구도 어색하지 않는다는 점에 착안해 수평적인 대화가 가능한 우호적인 상황에 대해 고민했다. 그 결과 저자는 그것을 '모험'이라고 정의 내렸다. 모험할 때 서로 어색함 없이 평등하다는 것이다. 이에 공동 학습 목표를 위해 토의하거나 동일한 프로젝트를 수행 중인 관계, 같은 꿈을 꾸는 수많은 '함께' 속에서 평어는 살아있는 언어로 존재할 수 있다.

책에선 평어의 '가능한 미래'를 몇 가지 제시한다. 경직된 수직 구조에서 오가기 어려웠던 '농담 자원'이나 '은유 자원'은 평어를 통해 더욱 활발히 개발될 수 있다. 비즈니스 평어나 평어 축사, 평어 연설, 새로운 평어 표현 등 상황에 따라 평어 소통 방식이 더욱 구체화될 수도 있다. 다양한 분야의 평어 경험자들은 평어의 현재와 미래를 각자 그려 보이기도 한다. 소설가인 임선우는 '물 흐르듯 자연스럽게 평어를 쓰는 소설'에 대한 꿈을 품는다. 직장 동료와 평어 사용을 경험한 회사원은 "회사 동료들과 업무 밖 영역을 상의할 수 있는 창구이자 내가 원하는 바를 더 정확히 말할 작은 자유"라고 표현한다.

최미애기자 miaechoi21@yeongnam.com

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[영상] 월정교 위 수놓은 한복의 향연··· 신라 왕복부터 AI 한복까지](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202510/news-m.v1.20251031.6f8bf5a4fea9457483eb7a759d3496d2_P1.jpg)