|

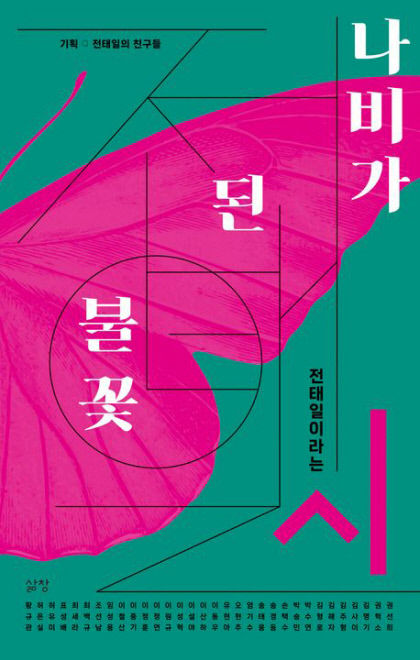

| '나비가 된 불꽃'에는 고(故) 전태일 열사의 삶을 되돌아 보는 시인들의 시와 문학평론가의 글이 담겼다. 2020년 대구 중구 남산동 전 열사의 옛집에서 유족 등이 문패를 달고 있다. 〈영남일보 DB〉 |

|

| 권선희 외 31명 지음/ 삶창/ 176쪽/ 1만5천원 |

1970년 11월13일 전태일의 죽음은 노동자들이 자신들이 처한 현실에 눈을 뜨기 시작하는 데 영향을 미쳤다. 그의 죽음 이후 시간은 다소 걸렸지만, 문학을 비롯한 예술세계에도 변화를 가져왔다.

'사단법인 전태일의 친구들'이 기획한 앤솔러지 '나비가 된 불꽃-전태일이라는 시'에는 전태일을 기억하고 기리는 것뿐만 아니라 전태일의 마음과 영혼을 이어받은 시인들이 한자리에 모였다. 황규관·허은실·허유미·표성배·최세라·최백규·조선남·임성용·이철산·이중기·이정훈·이정연·이원규·이성혁·이설야·이산하·이동우·유현아·오현주 등 29명의 시인이 참여해 전태일을 기리는 시집을 냈다.

이 책의 제목인 '나비가 된 불꽃'에서 '불꽃'은 전태일의 상징이며 무엇보다 그의 실존 그 자체다. '나비'는 그의 영혼이 지금 여기 허공을 날고 있다는 것을 의미한다. 책에는 시인 29명의 시 58편과 에세이 2편, 14점으로 이루어진 연작 판화가 실려있다.

58편의 시는 전태일의 정신과 영혼을 기리는 시들과 현재 우리의 현실과 역사를 담은 시들이다. 전태일에 대해 이야기하는 시인도 있지만, 몇몇 시인들은 자신의 노동자적 삶을 반추하면서 '노동자들의 전태일 되기'를 노래한다. 또 한국 근대사의 아픔을 불러내 전태일의 삶과 연결하기도 한다. 김해자의 '수철리 산 174-1번지'는 6·25전쟁 당시 자행된 민간인 학살을 다룬 작품이다. 이 작품에선 전태일의 삶과 무관한 듯 보이지만, 이 참혹한 전쟁이 폐허 위에서 전태일의 삶이 전개되었다는 면에서나 전태일을 기억하는 것과 비통한 우리 역사를 기억하는 것은 다른 게 아니라는 점을 이야기한다. 그뿐만 아니라 우리가 경험하고 있는 노동 현실이 전태일이 겪은 고통스러운 삶을 재생산하고 있음을 여실히 드러내 보이는 시도 실렸다.

에세이는 2명의 문학비평가가 각자 경험과 입장에서 전태일의 삶이 왜 시인지 이야기한다. 이성혁·박수연 문학평론가는 전태일의 삶은 곧 시 쓰기 과정이며, '완전한 결단'은 하나의 위대한 작품임을 이야기한다.

'전태일이라는 시와 전태일-되기'를 쓴 이성혁 문학평론가는 전태일이 공장에서 일해야 했던 나이에 그가 그토록 원했던 학교에 다녔던 학생인 자신이 노동 현장에서 운동에 뛰어들지도 않으면서 전태일의 삶과 죽음에 감명받았다고 말하는 건 위선 또는 자기기만 같았다고 털어놓는다. 이에 그는 자신의 세계관을 형성하는 한 지류가 되었다는 얘기도 입 밖에 내지 않았고, 문학평론가가 된 후 노동시에 대한 글을 쓸 때도 '전태일 정신'을 언급한 적이 거의 없었다. 그러면서도 전태일은 자신의 양심이 완전히 무너지지 않도록 마음 밑에 어떤 지반을 만들어주었다고 강조한다.

'법을 넘는 시-전태일이라는 기원'을 쓴 박수연 문학평론가는 전태일의 분신 1년 전 수기를 소개하며 "그가 글 하나하나마다 마침표를 찍는 행위는 전태일이 오래 망설이며 그 단어들을 생각하고 온 힘을 기울여 선택한 것"이라며 "마침표를 통해 모든 단어들이 각각 개별적인 존재로 살아남는다"고 말했다.

그러면서 "전태일이 완전한 결단 즈음에 썼던 수기에서 낱낱의 단어들마다 마침표를 찍는 마음을 드러냈듯이 지금 진정한 시인은 홀로 현실의 법치 너머로 건너간 후 단단한 마침표를 준비하고 있을 것이다. 그게 우리 시대 전태일의 모습일 것"이라고 했다.

최미애기자 miaechoi21@yeongnam.com

최미애

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[영상] 월정교 위 수놓은 한복의 향연··· 신라 왕복부터 AI 한복까지](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202510/news-m.v1.20251031.6f8bf5a4fea9457483eb7a759d3496d2_P1.jpg)