|

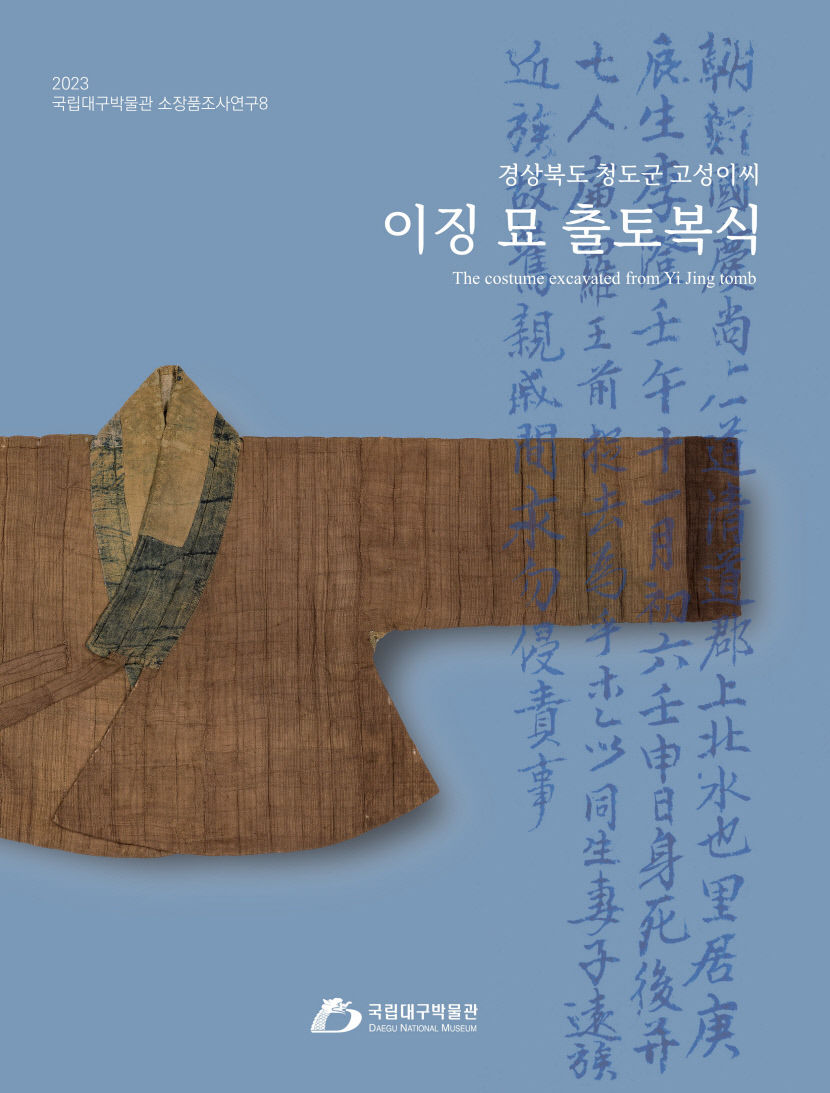

| '국립대구박물관 소장품조사연구8, 경상북도 청도군 고성이씨 이징 묘 출토복식' 보고서. <문화체육관광부 제공> |

국립대구박물관이 16~17세기 출토복식 연구성과와 당시의 사회상을 담은 '국립대구박물관 소장품조사연구8, 경상북도 청도군 고성이씨 이징 묘 출토복식' 보고서를 발간했다.

이번 보고서는 박물관이 경북 청도 고성이씨의 문중 묘 이장 때 발견된 출토복식류 117점을 2015년 기증받아 2022년까지 약 7년에 걸쳐 기증품 전체에 대한 보존처리를 국립중앙박물관과 함께 수행한 데 따른 결과물이다. 보고서는 출토복식류 현장 수습 과정부터 과학적 분석 및 보존처리 결과까지 전 과정과 출토유물의 상세한 설명을 담았다.

|

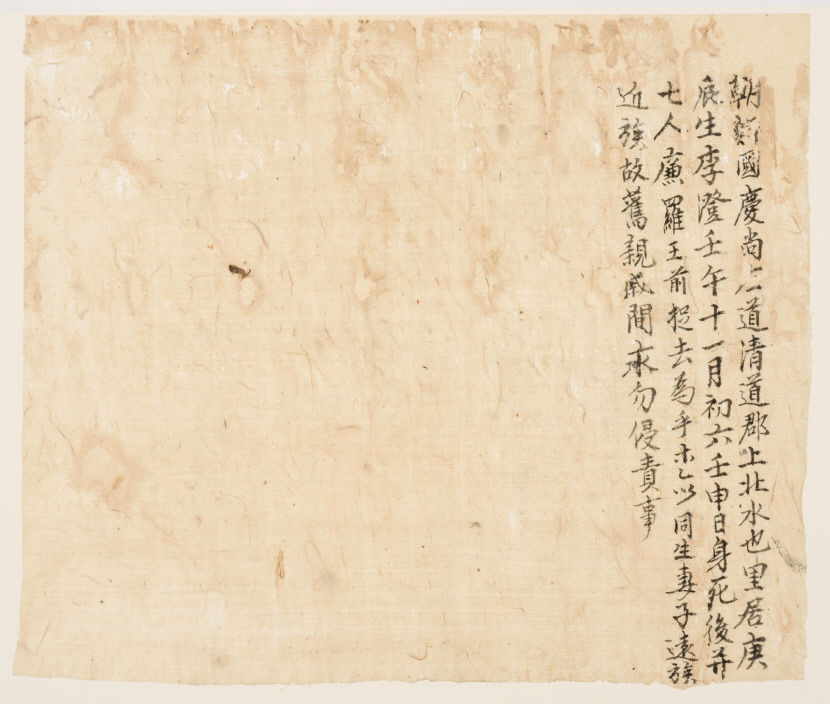

| 묘주(묘의 주인공)에 대해 기록한 묵서. '조선국 경상좌도 청도군 북쪽의 수야리에 거주하는 경진년생 이징은 임오년 11월 초6일 임신일에 사망하였습니다. 아울러 일곱 염라대왕 왕으로 보내드리오니 동생, 처자, 먼 친척, 가까운 친척 옛 친척들 사이에 영원히 비난하는 일이 없길 바랍니다'라고 적혀 있다.<문화체육관광부 제공> |

특히 무덤 주인(묘주)에 대한 내용이 적힌 묵서가 발견돼 주목을 받았다. 묘주가 입었던 의복류의 수습과정에서 발견된 묵서에는 묘주의 이름과 거주지, 생몰년 등이 적혀 있었다. 묵서에 따르면 묘주는 이징(1580~1642)으로 현재의 경북 청도군 이서면 수야리에 살았다.

보고서에는 출토유물과 관련한 다양한 분야의 연구 논고 5편도 함께 수록됐다. 이 중 '이징 묘 출토 의복류의 구성과 특징'은 서울대 법의학팀 해부학 교실에서 진행한 출토 복식의 해포와 수습 과정 관련 영상을 토대로 당시 염습에 사용된 의복의 종류와 착장 순서를 비롯한 장례문화를 잘 보여준다. 또한, '이징 묘 출토 지류 보존처리 연구'에서는 출토된 묵서 및 지류 뭉치의 섬유 종류를 분석해 당시의 종이가 닥나무 섬유였다는 것을 확인할 수 있다.

|

| 이징 묘에서 나온 남자 저고리. 겉감은 견, 안감은 면포와 견면 교직물이며 솜을 넣고 누빈 것으로 확인됐다. <문화체육관광부 제공> |

'이징 묘 출토 목제 치관제구 재질 분석'에서는 목제 치관제구(장례에 사용하는 용품 및 장비)인 목곽, 목관, 칠성판, 운삽(발인할 때 영구의 앞뒤에 세우고 가는 널판) 제작에 소나무가 사용되었음을 밝힐 수 있었다. '이징 묘에서 발견된 미라에 대한 생물고고학적 분석'에서는 서울대 의과대학에서 실시한 CT촬영, 안정성동위원소 등 생물고고학적 분석을 통해 묘주의 생물학적 삶과 관련한 정보를 밝혀냈다. 묘주는 조선시대 일반 남성보다 키가 크고 영양상태는 양호했고, 이소폐흡충증을 앓았으며, 헬리코박터균에 감염되었음을 확인했다.

보고서는 국립대구박물관 홈페이지 일반자료실에서 누구나 내려받아 이용할 수 있다.

임훈기자 hoony@yeongnam.com

임훈

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지