|

지상의 것들이 얼굴색을 바꾼다

꽃망울로 저마다 한껏 부푼 채

희게 애끓는, 응시를 가진다

나의 겨울은 끝내 그 응시의 객혈자국이다

('2월' 전문)

|

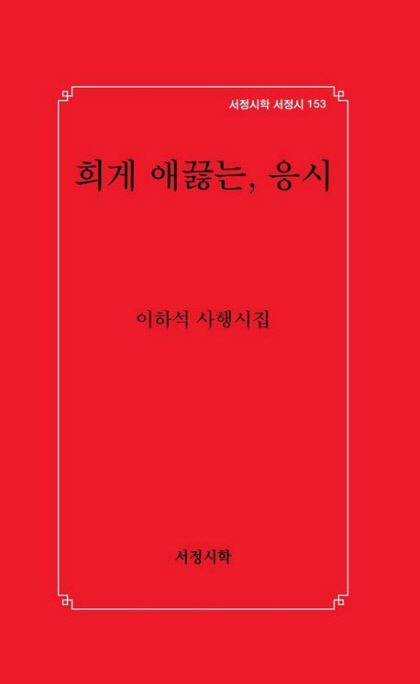

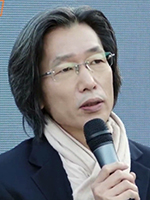

한국시단을 대표하는 이하석 시인이 4행 시집 '희게 애끓는, 응시'를 펴냈다. 네 줄로 이루어진 짧은 시지만 시인의 빼어난 서정과 서사가 어우러진다.

4행시의 연원은 대체로 신라 향가에서 찾는다. 역사가 1천400여 년에 이른다. 옛 형식이지만 이 시인은 "과거 형식의 답습은 아니다"라고 단언한다. "현재의 입장에서 4행시를 인식하고 수용해 드러낸 것"이라고 부연한다. 시집 타이틀 '희게 애끓는, 응시'는 시 '2월'의 한 대목에서 따왔다. 이 시인은 "나는 2월을 좋아한다. 봄을 앞두고, 봄으로 열리려 하는 문간 같은 달이기 때문이다. 그 봄을 향한 갈망의 시선을 드러낸 것인데, 이번 시집의 내용과 상통하는 듯해 제목으로 삼았다"고 했다.

▶왜 4행시집인가.

"나도 그 점이 의아하다. 최동호 교수의 기획에 따른 권유로 참여한 것이지만, 짧은 시간에 50여 편의 시를 쓰느라 애를 먹기도 했다. 과거의 형식이란 그릇에 말을 담는 건 자칫 '고답' 내지는 '퇴행'의 모습으로 비칠 수도 있어서 그 점이 계속 의식됐다. 그렇다고 해서 과거 형식의 답습은 아니다. 현재의 입장에서 4행시를 인식하고 수용해 드러냈다. 그래서 나는 의식적으로 '4행시'란 말보다는 '짧은 시'란 말을 강조했는데, 시를 쓰면서 4행시야말로 짧은 시의 가장 극단적인 형식일 수도 있겠다는 생각이 들었다."

▶'길고 난해한 시'들이 넘쳐난다. 이러한 시적 경향 때문에 되레 독자들이 시를 어려워하면서 시와 멀어지게 되는 악순환을 되풀이하게 하는 듯하다.

"그러한 생각에는 동의하지 않는다. 시는 현실의 표현이다. 시가 어렵다는 건 그만큼 현실이 녹록지 않음을 보여주는 징후인 것이다. 그 대안으로 이 시집을 기획한 것이기보다는, 현재의 어려움을 의식하면서 동시에 과거에 경험했던 형식을 새삼스럽게 인식한 것이라 나는 생각한다."

▶이번 시집에서 주요하게 다루는 주제는.

"'사랑' 또는 사랑을 향한 '시선'과 '응시'의 문제를 주로 다루었다. 사랑의 감정은 삶의 영원한 주제일 수밖에 없다. 특히 개인성이 두드러지고, 삶의 정체성이 위협받는 현재에 있어서 그 점은 더욱 끌리는 것이다. 사랑의 능동성과 부재의 아픔에 대한 시선들을 특히 많이 드러냈다."

네게로 길 나서는 것 좋아

문득 아니면 시부지기,

네 만나러 네 만나러 길 나서는 것

좋아 멀어도 나서면 그냥 길이 접혀('사랑' 전문)

▶독자에게 전달하려는 메시지는.

"사랑의 응시야말로 연민의 시선과 함께 우리 삶을 떠받치는 기둥이라 할 수 있다. 그 점이 어느 때보다 절실하게 요구되는 시대다. 나는 대상을 보는데, 기실은 그 대상이 나를 보는 걸 의식함으로써 '그 대상에게 보이는 나의 모습을 언제나 되돌아보는' '상응의 자세'를 보다 구체적으로 드러내고 싶었다."

시인은 이번 시집을 여는 첫 작품에서도 '대구 10월항쟁'을 다룬다. "세상에, 그 시월을 처형했네// 그 다음 더 많은 시월들이 호명되지만// 죽은 시월들은 부재라서 더 대답하네// 지금 우리가 되캐서 그 이름들이 들키네"('시월1' 전문)

▶'천둥의 뿌리' 등 기존의 작품에서도 10월항쟁을 소재로 한 시가 많았다. 특별히 관심을 가지는 이유가 있나.

"10월항쟁은 내가 사는 곳의 어두운 경험이다. 그때 죽어간 이들을 지금 살아남은 내가 외면할 수 있겠는가. 파울 첼란 등의 시인들이 그러했듯 죽음에 대한 부채 의식과 원죄 의식이기에 살아있는 이상 늘 의식할 수밖에 없는 본질적인 고통인 것이다. 내가 사는 가창 지역이 그 피해가 가장 심했던 현장이라 산책길에 늘 그들이 처형됐던 장소에 대한 시선을 거두지 못한다."

백승운기자 swback@yeongnam.com

백승운

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지