|

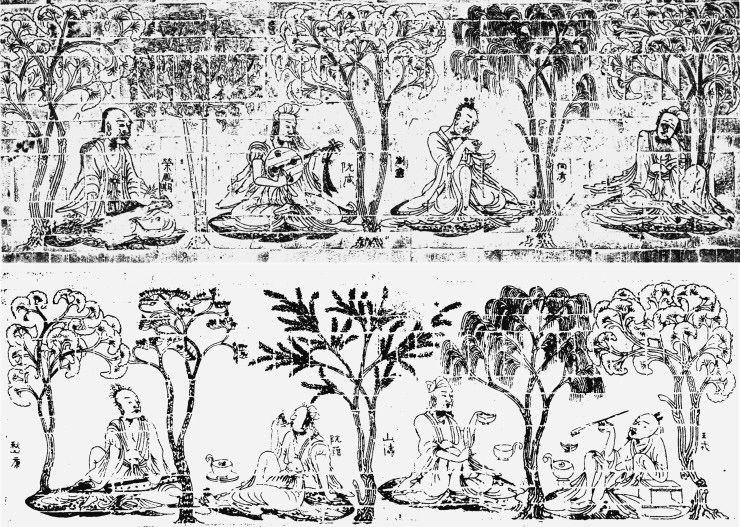

| 죽림칠현과 영계기를 표현한 중국 동진시대(317~420) 무덤의 벽돌벽화 탁본. 왼쪽 아래가 혜강이고, 그 위는 영계기다. 영계기(BC.571년~BC.474)는 중국 춘추시대의 유명 은사(隱士)인데, 거문고의 달인이기도 했다. |

|

| 김봉규 (문화전문 칼럼니스트) |

그가 살던 시대는 조조가 세운 위나라가 쇠퇴하기 시작하면서 사마소가 권력을 장악, 진(晉)나라를 세우려는 정치적 과도기이자 혼란기였다. 진나라는 다시 서진과 동진으로 나눠지고, 진 멸망 후에는 왕조가 난립하는 남북조시대가 이어진다. 정치적 분열과 전란 속에 민중은 신산한 삶을 살아야 했던 위진 정권교체기에 나타난 지식인 집단 죽림칠현은 노장사상의 영향으로 반유교적 사상을 견지하며 개인의 초탈한 경지를 추구했다. 죽림칠현의 인물은 혜강, 완적(阮籍), 산도(山濤), 향수(向秀), 유령(劉伶), 완함(阮咸), 왕융(王戎). 이들은 정치권력에는 등을 돌리고 죽림에 모여 거문고와 술, 청담淸談)을 즐기며 세월을 보낸 7명의 선비들이다. 혜강이 이 죽림칠현의 영수였다.

◆거문고를 사랑한 혜강

혜강은 수려한 풍채와 뛰어난 재능을 겸비한 인물이었고, 위나라 종실의 공주와 결혼해 중산대부라는 관직까지 받았다. 출세가도를 달릴 수도 있던 그였지만, 법과 제도를 무시하며 세속의 명리를 좇기보다 자유로운 삶을 원했다. 하지만 그는 사마소의 정권 찬탈로 조씨와 사마씨의 권력 투쟁 와중에서 자유로울 수 없게 됐다.

그는 현학(玄學)의 대가였다. 현학은 관학인 유학과 대비되는 개념으로, 모든 가치관에 새로운 시각을 제시했다. 노자의 도덕경에서 강조한 무위사상과 깊은 관련이 있다. 세속의 일과 명예를 초월해 자기완성을 위해 수양하는 도가적 진인(眞人)을 찬양했다. 자연과 더불어 술과 거문고에 빠진 청담과 은일의 삶을 추구했다. 그는 친구 산도에게 보낸 편지에서 '탁주 한 잔에 거문고 한 곡 연주하는 것, 바라는 것은 이것뿐(濁酒一杯 彈琴一曲 志願畢)'이라고 이야기하기도 했다.

사마씨 정권의 벼슬을 하고 있던 친구인 산도가 혜강을 조정에 천거하자, 이를 자신에 대한 모욕으로 여긴 그는 산도와 절교를 선언했다. 이것이 유명한 '산거원에게 보내는 절교 편지(與山巨源絶交書)'이다. 거원(巨源)은 산도의 자(字). 자신은 타고난 성품이 게으르고 예법에 얽매이기 싫어 더 이상 벼슬할 뜻이 없는데도 이를 존중해주지 않아 부득이 결별한다는 내용이었다. 이 편지 내용 중 벼슬살이가 불가한 첫 번째 이유로 든 항목(탕왕과 무왕을 비난하고, 주공과 공자의 가르침을 가볍게 여긴다)은 훗날 처벌의 빌미가 된다.

혜강은 벼슬살이를 감당하지 못할 이유 아홉 가지를 들었는데, 두 번째로 든 이유는 '거문고(琴)을 끌어안고 노래를 부르며, 활과 낚싯대를 가지고 들판을 돌아다닐 테니 관원들이 제가 망년된 행동을 못하도록 계속 지켜야 하는 것'이라고 했다.

죽림칠현의 영수인 혜강은 선비들이 존경하며 따르는 인물이었지만, 사마소에게는 정권을 찬탈하는데 걸림돌이었다. 기회를 노리고 있던 사마소는 하수인 노릇을 하던 종회(鍾會)의 모함에 따라 그를 반란죄로 처형되게 됐다.

3천여 명의 태학생들이 연명서를 올려 처형을 면해줄 것을 간청했지만 이뤄지지 않았다. 새로운 왕조를 세우려는 사마소에게 혜강은 반드시 제거해야 할 대상이었다. 혜강은 억울하고 참담한 심경을 담은 '유분시(幽憤詩)'를 남겼다. 사형이 집행되는 날 혜강은 옆에 있는 집행관에게 부탁했다.

"마지막으로 광릉산을 한 번 타고 죽게 해 주시게. 이 혜강에게 술과 거문고 말고 뭐가 있겠는가."

광릉산은 혜강이 화양정(華陽亭)에서 어느 노인으로부터 전수받은 거문고 곡이다. 혜강은 광릉산의 사연을 떠올리며 천천히 거문고를 연주하기 시작했다. 비장함이 느껴지는 청아한 선율의 파장이 퍼져 나갔고, 비통함과 애절함이 사람들의 가슴에 젖어들었다. 연주를 마친 혜강이 말했다. "오늘 이렇게 죽어도 여한은 없다. 그러나 광릉산아, 너는 이날 이후로 세상에서 사라지게 됐으니 그것이 참으로 원통하구나."

◆자객 섭정 이야기를 담은 거문고 곡

광릉산의 원래 이름은 '섭정이 한왕을 찌르다'인데, 제나라의 자객 섭정이 한나라의 재상 협루(俠累)를 척살한 고사를 주제로 한 곡이다. 전국시대에 백정 일을 하던 섭정이 자신을 알아준 사람(엄중자)을 위해 한왕(재상 협루)을 죽이고 자신도 자결한 이야기를 담고 있다.

사마천의 '사기' 중 '열전'에 나오는 이야기이기도 하다. 노모와 누이의 사정으로 처음에는 거절했으나, 노모가 사망한 뒤 엄중자를 찾아가 협루를 죽이겠다고 말했다. 혼자 협루를 칼로 찔러 살해한 섭정은 자신의 얼굴을 사람들이 알아보지 못하도록, 스스로 얼굴 가죽을 벗기고 눈을 도려내고 배를 갈라 창자를 꺼낸 뒤 목숨을 끊었다. 자신의 신분이 밝혀지면 가족들이 해를 입을까 걱정됐기 때문이다. 나중에 소문을 들은 그의 누나 섭영은 그가 동생임을 알고, 시체를 찾아가 확인하고는 동생의 사연과 성품을 사람들에게 알린 뒤 그의 곁에서 죽었다.

이런 사연을 담은 광릉산은 혜강이 어느 노인에게 전수받은 곡이다. 혜강이 낙서(洛西)로 유학(遊學)을 간 적이 있었는데, 밤에 화양정(華陽亭)에서 혼자 거문고를 탔다. 그런데 밤중에 갑자기 한 손님이 방문, 자칭 '고인(古人)'이라고 하며 혜강과 음악에 대해 이야기를 나누게 됐다. 그리고는 거문고를 꺼내 광릉산을 연주했는데 그 선율이 비할 데 없이 미묘했다. 그 고인은 혜강에게 곡을 전수해주면서 다른 사람에게 전수하지 않겠다고 맹세하게까지 했다고 한다.

혜강은 죽기 전 원효니(袁孝尼)가 광릉산을 가르쳐달라고 간청했는데도 자신이 인색하게 굴며 가르쳐주지 않은 것을 한탄했었는데, 원효니는 혜강이 연주할 때 몰래 엿들었던 모양이다. 덕분에 광릉산은 혜강의 염려와는 달리 세상에서 사라지지 않았다.

광릉산의 악보는 수(隋)·당(唐)의 왕궁에 수장됐다가 당이 망한 뒤 민간에 회자되다 유실됐다. 남송의 고종 연간에 이르러 다시 발견되어 왕실수장고에 들어오게 되어서 주원장의 17번째 아들 주권(朱權)이 편찬한 거문고곡 모음집 '신기비보(神奇秘譜)'에 실리게 됐다. 혜강이 연주한 칠현금 곡 광릉산은 관핑후(管平湖·1897~1967)가 이를 발굴해 복원, 널리 알려지고 연주할 수 있게 됐다. 김봉규 문화전문 칼럼니스트

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지