광복 80주년, 3·1 운동을 기억해야 하는 이유 (by AI)

AI로 생성한 1910년대 조선시대 민초들의 모습. imgeFX

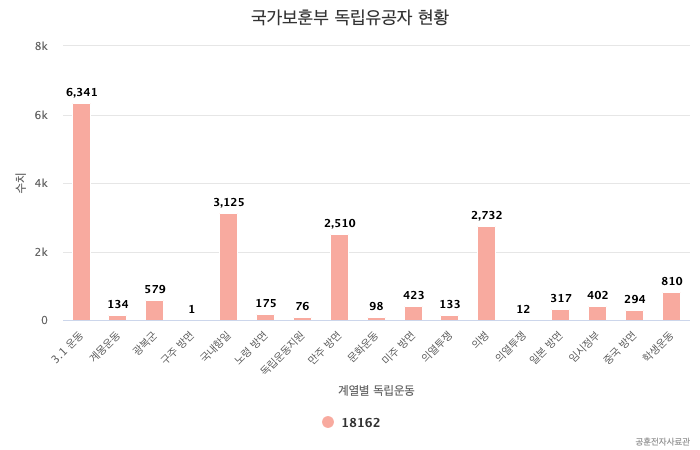

1만8천162명.

국가보훈처 독립유공자 공적조서에 기록된 독립유공자의 수다. 이 가운데 3.1운동에 참여한 독립유공자는 6천341명(34.9%)이다.

한국독립운동지혈사에 따르면, 3.1운동에 참여한 시위 인원은 200만 명이 넘었을 것으로 추정된다. 한민족 최대 규모의 독립운동이라는 평가를 받는 3.1운동을 고려하면, 독립유공자로 포상된 비율은 상대적으로 낮다.

그 이유는 기록과 증거 부족, 신청 절차의 한계, 심사 기준의 특성, 역사적 해석의 변화 등에 있다. 3.1운동 당시 시위에 참여한 사람들은 대부분 일반 민중이었기 때문에 공식적인 명단이 존재하지 않으며, 일본 경찰이 작성한 체포·재판 기록 외에는 남아 있는 자료가 많지 않다.

또 독립운동을 펼쳤다는 공적을 증명할 자료는 일제강점기의 탄압을 피하기 위해 남기지 않았거나, 해방 이후 한국전쟁 등으로 인해 소실됐다.

독립유공자 등록이 본인이나 유가족의 신청을 통해 이뤄지는 경우가 많다 보니, 후손들이 선조의 독립운동 사실을 모르거나 신청 절차를 알지 못하는 경우도 있다. 국가보훈처의 심사 기준에 따라 단순 참여자보다는 주도적 역할을 한 인물 위주로 포상되는 경향도 있다.

시간이 지나면서 3.1운동의 참여 규모에 대한 연구와 해석이 달라질 수 있으며, 이는 독립유공자 선정 기준에도 영향을 미칠 수 있다.

무명의 민중 독립운동가는 3.1운동뿐만 아니라 여러 항일운동에서도 많았다. 을미의병과 정미의병에 참가했던 사람들은 수만 명에 이를 것으로 추정되지만, 독립유공자로 포상된 인원은 2천732명에 불과하다. 국내 항일운동가는 3천125명, 만주에서 활동한 독립운동가는 2천510명, 학생운동가는 810명으로 집계된다.

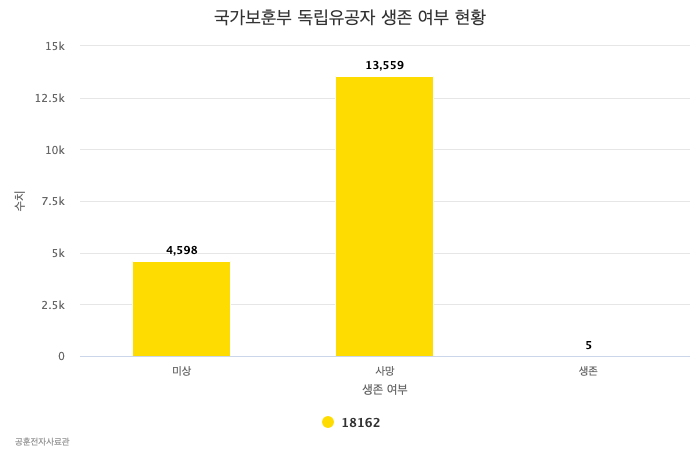

독립유공자 공적조서에는 사진이나 초상화가 남아 있는 인물은 극히 드물며, 행적이나 사망일조차 확인되지 않는 경우도 있다. 현재 독립유공자 1만8천162명 가운데 생존 여부가 미확인된 인원은 4천598명(25.3%)에 달한다.

독립유공자 포상은 1990년대 들어 집중적으로 이루어졌다. 1990년에 3천609명, 1995년에 1천434명, 1991년에 1천102명, 2021년에 656명, 2019년에 647명이 포상을 받았다.

그동안 많은 독립운동가들이 포상을 받았지만, 아직도 공적이 충분히 조명되지 못한 이들이 많다. 특히 이름 없는 민중 독립운동가들의 경우 후손이 없어 신청조차 이루어지지 않거나, 관련 자료가 부족해 심사가 어려운 경우가 있다.

정부 차원의 독립운동가 발굴 작업이 지속적으로 이루어지고 있지만, 기존의 심사 기준이 보다 포괄적으로 검토될 필요가 있다. 단순 시위 참여의 경우 독립운동 공적으로 인정받기가 어려운 만큼, 당시 활동을 증명할 수 있는 다양한 자료를 발굴하는 연구가 필요하다.

역사는 특정 인물만이 아니라, 이름 없이 희생한 수많은 사람들의 노력으로 만들어진다. 그러나 그들의 흔적은 점차 희미해지고 있다. 무명의 독립운동가들을 기억하고, 그들의 희생을 기리는 일은 단순한 보훈 차원을 넘어 역사적 기록을 보완하고 후손들에게 올바른 기억을 전하는 일이다.

정부와 학계가 협력해 더 많은 독립운동가들의 공적을 조사하고, 후손이 없는 독립운동가들까지도 기릴 수 있는 제도적 방안을 마련해야 한다. 3.1운동뿐만 아니라 항일의병, 국내외에서 벌어진 수많은 독립운동의 역사를 재조명하고, 아직 기록되지 못한 희생자들의 이야기를 복원하는 과정이 필요하다.

늦었지만, 지금이라도 그들의 희생을 기억하고 존경을 표하는 것이 우리의 책임이다. 그들이 꿈꿨던 독립된 나라에서, 그들의 이름을 불러주는 것이 우리가 해야 할 마지막 예우다.

손선우

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지