|

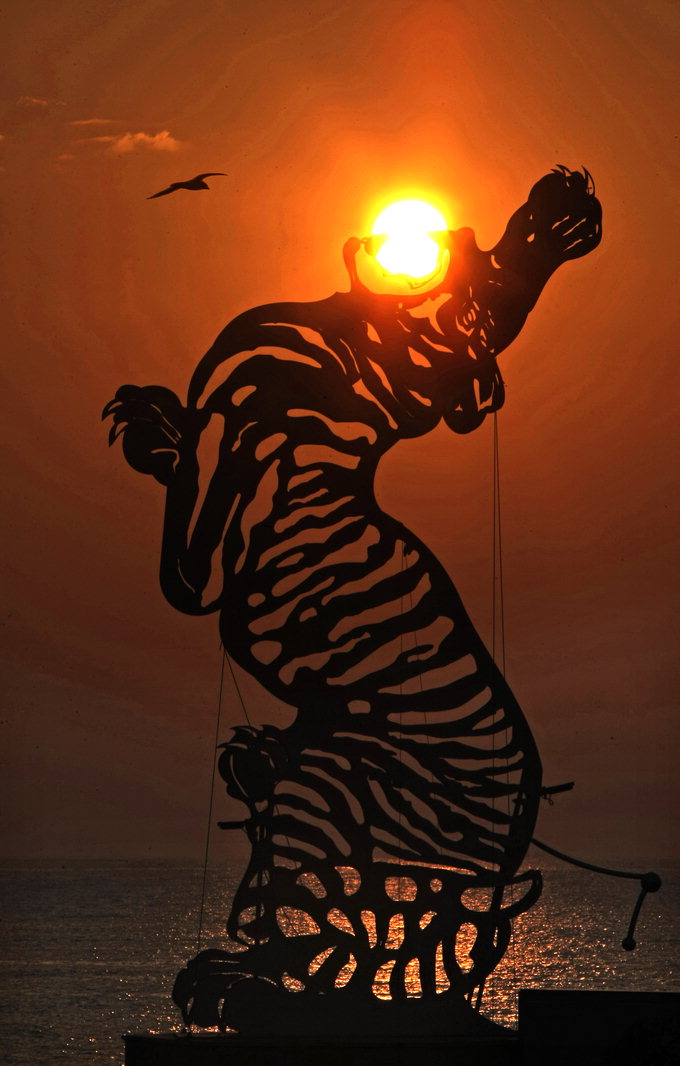

| 겸재는 세오의 그림을 보고 예사롭지 않음을 느낀다. 그런 겸재에게 신유한은 예언가 격암의 말을 빌려 ‘세오가 말갈기곶의 호미(虎尾)기운을 받은 듯하다’고 귀띔한다. 신유한의 말처럼 세오는 호랑이의 기운을 받은 듯 범상치 않은 아이였다. 동해안 해돋이 명소인 포항 호미곶광장에 설치된 한반도를 상징하는 대형 호랑이 조형물. 포항시 승격 60주년을 맞아 2008년 12월에 호미곶 광장에 설치됐다. <영남일보 DB> |

세오가 펼쳐보인 그림에는 바다가 가득했다. 해뜨는 바다, 구름 가득한 해면에 출렁이는 물결, 바위의 골기(骨氣)에 맞서 튀어오르는 힘찬 파도, 달빛 내린 바다, 어둠 속의 고깃배들, 물 속에서 헤엄치는 기이한 물고기까지. 세오의 화폭은 너무나도 청하(淸河)다운 것으로 채워져 있었다. 선(敾)은 중얼거리듯 말했다.

“산수(山水) 중에서 한 쪽만 취한 듯 수화(水畵)로 가득 차 있구나. 그러나 산이 없거나 간결하게 처리된 가운데서도 전혀 단조롭지 않고 이토록 꿈틀거리는 화의(畵意)가 느껴지니, 공부가 작지 않았겠구나.”

신유한이 고개를 끄덕이며 말했다.

“저 아이는 말갈기곶(長串)에서 태어나 바다만 보고 자랐지요. 격암(格庵·남사고)은 조선반도를 호랑이가 앞발로 연해주를 할퀴는 동세(動勢)라 일컬으며, 백두산이 있는 곳에 호비(虎鼻)가 있고, 말갈기곶엔 호미(虎尾)가 있다고 했지요. 그 기운을 받은 듯하오이다.”

“그렇구려. 이름이 세오(細烏)인 것은 신라의 일월(日月)고사를 담은 것이던가?”

세오가 나즉히 말했다.

“예. 그렇사옵니다. 죽은 아비가 생전에 그렇게 말해주었습니다. 세오녀의 지아비였던 연오랑은 원래 아달라이사금(신라 제8대왕)의 숨은 아들로, 왕이 아주 먼 이방(異邦)에서 올 적에 함께 데려왔던 자식이었다 합니다. 바다 건너에 살던 왕국에서 검은 배를 타고 와서 7척 장신이었던 연오를 납치해 갔습니다. 그는 그곳 소국의 왕이 되었는데, 세오를 몹시 그리워하여 야위어 갔다고 합니다. 병사들은 하는 수 없이 다시 흑선을 몰고와서 연오를 태워간 그 자리에 묶어두었습니다. 뱃고물(船尾)에 연오의 신발을 얹어놓았지요. 바닷가에서 울면서 그를 찾던 세오는 다시 그 배를 타게 되었고, 왕국으로 건너가게 되었습니다. 그런데 그때 공교롭게도 신라에 일식(日蝕)이 있어 나라가 큰 근심에 잠겼는데, 그것이 연오세오가 사라진 때문이라는 풍설이 돌았습니다. 아달라는 그간의 무심을 크게 후회하면서 두 사람을 찾아나섰다고 합니다. 연오왕은 그러나 귀국을 거부하고, 다만 세오가 짠 비단을 주면서 이것을 가져가면 왕국의 근심이 사라지리라고 말합니다. 이를 본 일본인들은 그들의 주군 부부를 해와 달로 여겼다고 하지요. 저의 아비는 세오처럼 비단을 잘 짜는 여인이 되라는 뜻으로 그 이름을 빌렸다 하였습니다.”

“그렇구먼. 이곳이 영일(迎日)이나 연일(延日)로 불리는 것도 거기서 나온 것이던가.”

신유한이 말했다.

“아마 그러할 것입니다. 이곳엔 오래전 귀비고(貴妃庫)라는 것이 있었다고 합니다. 일본에서 가져온 세오의 비단을 보관했던 곳이지요. 그것을 바다 앞에 모셔놓고 천제(天帝)에 제사를 지내고 나라의 안녕을 빌었다고 합니다.”

“왜 하필 작은 까마귀(細烏)던가?”

“연오(延烏)가 큰 까마귀이니 그렇지 않겠소이까. 연오가 살던 옛 이방에서 모시는 상징이 금빛 까마귀였다고 하더이다. 이것이 우리 고대의 삼족오(三足烏) 신앙과 합쳐지면서 연오로 이름지어진 것 같소. 삼족오는 바로 태양의 정기가 뭉쳐서 생겼다는 세발 달린 까마귀가 아니더이까. 그러니까 연오는 태양을 말하는 것이고, 태양의 전신(轉身)이라고 믿었던 달은 바로 세오가 될 수밖에요.”

“허허. 그렇구려. 달님 세오는 그림의 무엇이 알고 싶은 것인가?”

“사또 나리를 오랫동안 마음 속의 사부로 여기며 사모해왔습니다. 이 궁벽한 곳에서도 그 화명(畵名)이 워낙 높은지라 몇 가지를 감히 흉내내면서 종이를 더럽혀왔으나, 산수(山水)를 붓으로 옮기는 일이 무슨 의미가 있는지를 알 수 없었습니다.”

“그렇구나. 혹여 안견(安堅)의 그림을 본 일이 있는가?”

“직접 본 일은 없사옵니다. 다만 오래전 아비가 구해준 화보 중에 ‘몽유도원(夢遊桃源)’을 임모한 것을 본 적이 있습니다.”

“아, 그랬구나. 안견이 그린 그림이 바로 북송(北宋)의 곽희화풍(郭熙畵風)이다. 안견의 후원자였던 안평대군(李瑢·세종의 삼남)은 곽희의 그림을 15점 수집해서 가지고 있었다. 나는 그림공부를 거기서부터 출발했다. 산수화에 대한 이론은 곽희의 ‘임천고치(林泉高致)’에 있는 산수훈(山水訓) 4천자에 이미 정밀하게 밝혀져 있노라.”

|

| 포항은 과메기로 유명한 도시다. 과메기라는 명칭의 유래에 대해서는 다양한 설이 있으나 말린 청어를 뜻하는 관목(貫目)이란 이름에서 시작되었다는 것이 정설인 듯하다.‘청겸진경의 비밀’에서 겸재는 세오에게 비웃(청어)을 안주 삼아 화론(畵論) 수업을 할 것을 약속한다. <영남일보DB> |

“곽희의 어떤 면모를 배울 만한 것인지요?”

‘멀리 있는 풍경을 표현한다면 어떻게 하는 게 좋겠는가. 먼 것도 높이 먼 것이 있고, 평탄한 거리에서 먼 것이 있고, 깊어서 먼 곳이 다 다르지 않는가. 곽희는 이것을 한 화폭에다 달리 표현해 넣었다. 이것이 삼원(三遠)의 경지이다. 또 아침과 저녁의 빛이 다른 것을 그림으로 드러낸 것도 이 스승이다. 사계절의 변모하는 자연을 생생하게 붙잡은 것도 이분이다.”

“예, 사또. 그 말씀만 들어도 제 굳은 생각에 큰 충격이 오는 것 같습니다. 대개 북송(北宋)의 그림들은 황하 일대 화북(華北)의 풍경인 까닭에 비가 적고 거칠고 추운 자연환경이 드러나 있다고 들었습니다. 그래서 한림도(寒林圖·추운 숲 그림)가 많은지라, 우리나라로 치면 겨울 한 계절에만 국한된 것이 아니냐는 얘기를 들은 적 있습니다만.”

“그래. 맞는 얘기다. 그래서 내가 조선에는 조선의 그림이 필요하다는 생각을 하게 된 것이다. 그는 이렇게 말했다. ‘보고 또 보고 싫증이 날 만큼 실컷 돌아다니며 자연현실을 들여다보라’(포유어간(飽遊看)). 여러 명가를 섭렵하는 것도 중요하지만, 거기에서 더 나아가야 한다고 말했다. 그러려면 두루 보고 널리 연구하여 스스로 일가를 이뤄야 한다는 것이다.”

신유한이 큰 공명을 표하면서 말했다.

“앞으로 사또의 화맥을 따라 너도 오르거라. 이토록 큰 스승을 모셨으니, 대접을 하여야 하지 않겠느냐.”

“그러하옵니다. 사또께서는 겨울철의 비웃을 아시는지요?”

“비웃이라면 청어(靑魚)를 말하는 것이냐?”

“그렇사옵니다. 이곳에선 관목(貫目·과메기란 말이 여기서 나왔다는 설이 있다)이라고도 부르는데, 추운 시절에 잡은 청어를 배도 따지 않고 소금도 치지 않고 그대로 그 눈을 꿰어 엮어 그늘진 곳에서 얼렸다 말렸다 하면 참으로 꼬들꼬들하면서 비리지 않은 술안주가 되더이다. 여기에 미역과 김같은 해조류와 파와 마늘, 고추같은 풋것들을 겸하여 들면 드실 만합니다. 이 고기를 비유어(肥儒魚)라고도 하는데, 가난한 선비를 살찌게 하는 어류라는 의미입니다.”

“허허, 그러냐? 나 또한 성리학에 잠심(潛心)하여 공부하는 선비임을 잊지 않으려고 애를 쓰거늘, 겨울철 나를 살찌게 해주는 물고기가 되겠구나. 해풍에 치는 파도 소리가 들리는 호미 일대에서 비웃을 안주 삼아 다시 한 번 화론(畵論) 수업을 하자꾸나.”

“이렇듯 각별한 은혜, 잊을 수 없을 것입니다.”

선이 가구수 1천가구 인구 7천명의 소읍 청하에 내려온 것에는, 하양에서 미처 완성하지 못했던 영남첩(嶺南帖)을 마무리짓고 싶은 마음도 있었다. 영남의 방방곡곡을 사생하여 조선 남쪽의 명승(名勝)들을 일대 정리하겠다는 야심이었다. 이를 위해 하양 시절부터 그는 틈만 나면 영남 일대를 쏘다녔다. 금강산첩인 ‘신묘년 풍악도첩’ 13폭과 ‘해악전신첩’이 30대 후반에 그를 조선 거장의 반열에 올린 출세작이었다면, 40대 후반부터 그의 내부에는 ‘금강산 겸재’라는 자기 브랜드로부터 탈출을 감행하여 진정한 겸법(謙法·겸재화법)을 창시하려는 욕망이 꿈틀거리고 있었다. 청하 시절은 ‘영남첩’이 드디어 66폭의 화보를 이루면서 하나의 화풍을 완성하는 화룡점정의 시기가 된다.

선은 청하에 머물면서 예안의 도산서원과 영양의 석문입암에 들러 풍경을 스케치한다. 그는 ‘퇴계집’을 뒤지면서 도산서원에 관한 이야기를 읽고 또 읽어 외우다시피 했다. 그곳에 들렀을 때마침 학생들은 모두 수업 중인 듯 고요한 대낮이었다. 수복(守僕) 하나가 쇠스랑을 메고 서원을 내려오다가 서당 쪽 울타리 부근으로 다가오고 있다. 선은 책에서 읽은 것들을 기억해내면서 빠른 속도로 도산(陶山), 퇴계(退溪), 낙천(洛川), 천연대, 천광운영대, 반타석, 서당과 서원, 동취병과 서취병을 그려갔다. 강에 묶은 배도 그렸다. 큰 부채 위에 그린 이 그림은 진경사생의 면모를 보여준다 할 만하다. 영양의 입암은 율곡의 핵심제자이던 서성(徐·1558~1631)이 귀양을 왔던 곳으로, 율곡 성리학을 추종하던 겸재로서는 필히 가보고 싶은 곳이었으리라. 솟아오른 바위의 분기탱천하는 기운은 스스로를 이기지 못한 듯 한 쪽으로 휘어졌다. 그 밑둥을 깎아칠 듯 세차게 흘러내리는 대천수(大川水) 물길이 소용돌이친다. 입암의 거친 묘면 위로 농묵의 점들을 툭툭 쳐나가면서 겸재는 마치 흉중의 분노가 들끓는 듯한 장쾌한 풍경의 기운을 돋우고 있다. ‘도산서원’과 ‘쌍계입암’은 영남첩의 백미일 뿐 아니라, 청겸시대의 빅뱅을 알리는 서곡같은 작품이다. 그에게 영남은 삶의 방향을 바꾸는 화두였다. <계속>

글=이상국<스토리텔링 전문작가·

영남일보 부설 한국스토리텔링연구원 초빙연구원>

박준상

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지