|

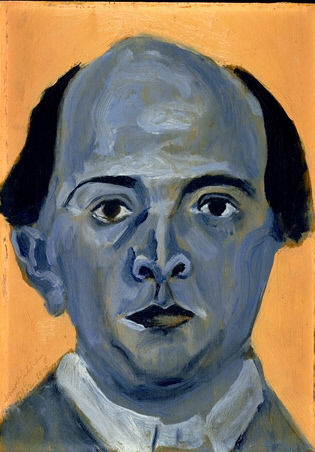

| 쇤베르크 자화상 |

쇤베르크의 현악사중주 2번은 4개의 악장으로 구성되어 있고 3·4악장에는 소프라노가 등장한다. 1~3악장은 조성음악이지만, 4악장은 조표가 삭제된 무조음악이다. 같은 곡의 마지막 악장을 의도적으로 무조음악으로 작곡했다는 점과 그 4악장의 첫 가사에서 우리는 작곡가가 어떤 음악을 추구했는지 유추할 수 있다.

가사는 슈테판 게오르게의 시 'Entr

ckung'를 사용했다. '나는 또 다른 혹성의 대기를 느낀다 Ich f hle left vonanderem planeten'으로 시작하는데 바로 현악사중주 2번 4악장의 첫 번째 가사이다. 여기서 말하는 '또 다른 혹성의 대기'가 어떤 대상에 관한 것인지 분명하지 않지만, 쇤베르크가 고민했던 새로운 음악, 무조음악이 주는 전혀 다른 음향과 분위기, 이전에는 전혀 경험하지 못했던 새로운 세계를 표현하고자 할 때 이보다 더 좋은 가사는 없을 듯하다.

슈테판 게오르게의 'Entr ckung'은 16세의 젊은 나이에 사망한 시인 막시밀리안 크론베르거의 죽음을 애도하기 위해 쓴 시집 '일곱 번째 반지'에 수록된 시 중 하나이다. 'Entr ckung'는 '갈기갈기 찢다'라는 뜻의 중세 독일어 'r cken'과 '~로부터'라는 뜻을 가진 희랍어 Ec가 접두사로 합쳐졌고 그 어원은 희랍어 'ekstasis(자기 자신이 아닌 상태, 경계를 벗어나다)'이다. 그러나 어떻게 해석해봐도 이 합성어의 번역은 불가능하다. 쇤베르크는 이것을 '딴 곳으로 이동하다'라는 의미로 해석을 했고, 대부분의 문학가는 '무아지경에 빠진 상태'로 해석을 한다. 제목부터 명료하지 않아 수많은 해석이 가능한 이 작품에는 신성한 힘, 신비로운 환각, 형이상학적 세계로의 여행, 절대자의 거룩한 영혼 등 초현실적인 세계가 담겨있다. 쇤베르크는 이 시에 매료되었고 그 초현실적인 세계를 담은, 이전에는 표현되지 않았던 음악을 향해 도전을 시작한 것이다.

|

| 김지혜 (바이올리니스트, 다원예술그룹 ONENESS 대표) |

쇤베르크가 이처럼 새로운 음악에 대해 고민하고 도전했던 것은 무엇 때문일까? 이것은 20세기 음악이 불협화음으로 가득한 소음 같은 소리로 채워져 있는 이유를 이해하는 것에 가까워지는 질문이 된다. 쇤베르크는 자신의 저서 'Composition with twelve - tones'에서 '12음 기법은 필연적으로 발생하였다'고 기록하면서, 12음 기법이 전통을 파괴하는 것이 아닌 전통의 연장선에 있고 그것을 계승하는 것이라고 주장했다. 어느 날 갑자기 쇤베르크에 의해서 조성의 체계가 파괴된 것이 아니라 이미 이러한 움직임은 그 이전부터 있었다. 19세기 중반에 활동했던 리스트는 교향시 3번 '전주곡 Les preludes'의 일부분에서 전통적 화성 진행을 일시적으로 중단하며 음악적인 맥락을 의도적으로 뒤틀리게 하는 방법을 사용했다. 리하르트 슈트라우스는 교향시 '자라투스트라는 이렇게 말했다' 중 6번째 에피소드 '학문에 대하여'의 푸가 주제에 12개의 음을 사용하여 주제를 구성하는 시도를 했다. 이후 말러(1860~1911), 레거(1873~1916), 드뷔시(1862~1918), 사티(1866~1925) 등의 작곡가들은 반음계, 5음 음계, 불협화음, 혁신적인 전조, 교회 선법 등을 사용하면서 새로운 음악 어법과 양식을 찾기 위해 다양한 시도를 했고, 이러한 화성적 실험은 머지않은 미래의 새로운 음악을 예견하고 있었기 때문에 이런 맥락에서 무조음악의 탄생은 전혀 이상하지 않다.

무조음악의 정당성, 필연성을 설명하면서 쇤베르크는 19세기 음악이론가 페티(1784~1871)의 주장, 즉 '조성체계는 결국 모든 음이 으뜸음이 되는 음악으로 갈 것'이라는 주장을 자주 인용했다. 페티는 이것에 대해 '조성의 타락 혹은 죽음'이라고 표현했지만, 쇤베르크는 이 현상을 '조성으로부터의 자유, 불협화음의 해방선언'이라고 표현했다. 쇤베르크의 표현에 의하면 조성체계는 통제와 억압의 인상을 갖게 되는데 이것은 굳이 무조음악이라는 새로운 체계를 실험한 작곡가의 생각을 이해할 수 있는 열쇠가 된다.

19세기까지의 조성음악을 포함한 서양문화는 통제된 질서와 정교하게 짜인 구조를 전면에 내세우는 방식으로 채워져 있었다. 표면에 비치는 외형은 화려하고 아름다웠다. 이성과 감성의 완벽한 조화를 이룬, 흠잡을 데 없이 훌륭한 예술이었다. 하지만 당시의 개혁적인 젊은 예술가들에게 이것은 '감정과 본성'이라는 인간의 본질적 성격을 억압하고 통제하는, 무엇보다도 그들이 추구하는 자유주의 사상과 배치되는 위계와 독단의 전형이었다. 이런 젊은 예술가 중 한 명이었던 쇤베르크는 으뜸음이 장악하는 위계질서(조성음악)를 해체하는 방식을 택했다. 그리고 그 안에서 무질서한 혼돈을 겪고 있는 연약한 인간의 본질, 그 생명력으로 가득한 예술을 제시하고자 했다. 쇤베르크가 말하는 '조성으로부터의 자유, 불협화음의 해방선언'은 이런 개념에서 출발한 것이다.

쇤베르크가 조성음악의 질서를 해체하고 무조음악의 문을 열어둔 지 100년 이상이 지났지만, 20세기 이후의 음악은 여전히 어려운 음악이다. 낯설고 불편하다. 그런데도 음악은 과거부터 계속 움직이고 어디론가 흘러가고 있다. 그 외형이 낯선 모습을 하고 있을 뿐, 현대 사회가 지금 모습을 띠게 된 역사적 맥락이 있듯이, 음악의 변화에도 그런 필연성이 있었다는 사실은 예술 향유에 있어 기억할 만한 점이다.

바이올리니스트, 다원예술그룹 ONENESS 대표

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[영상] 월정교 위 수놓은 한복의 향연··· 신라 왕복부터 AI 한복까지](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202510/news-m.v1.20251031.6f8bf5a4fea9457483eb7a759d3496d2_P1.jpg)