|

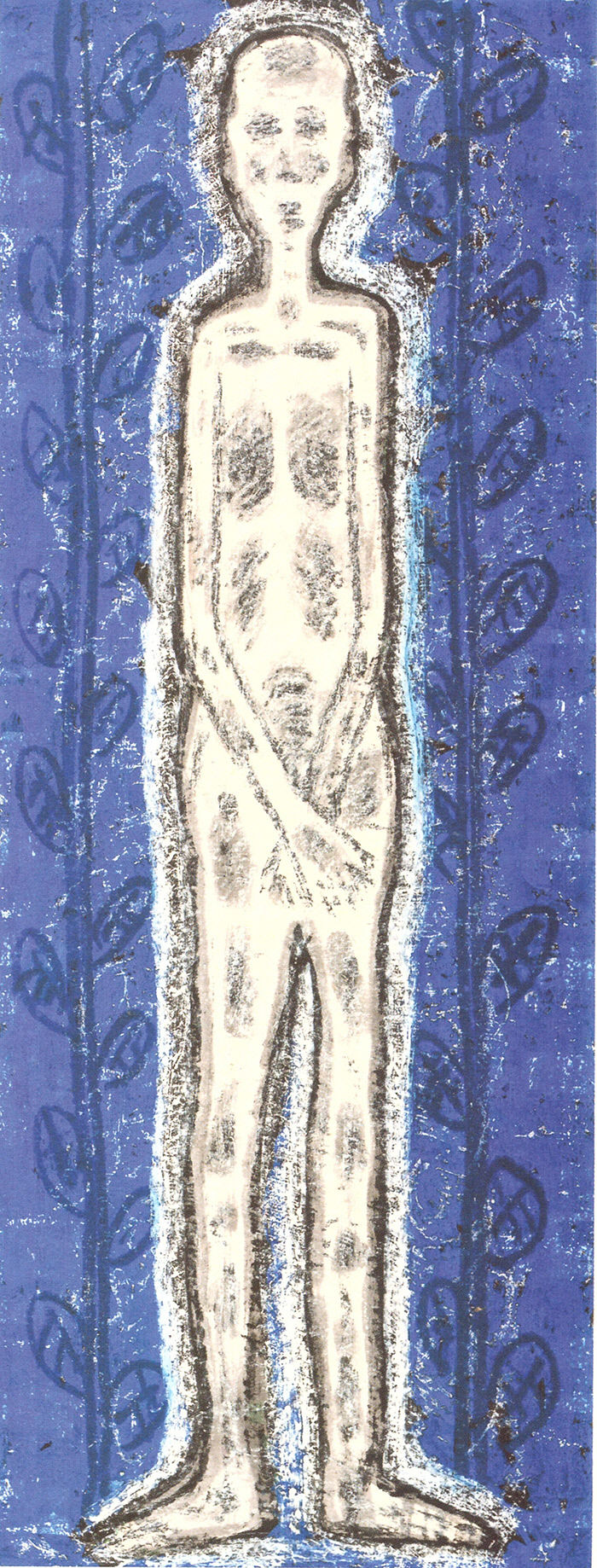

| '무제'(한지에 채색, 1993, 166.5×63㎝) |

|

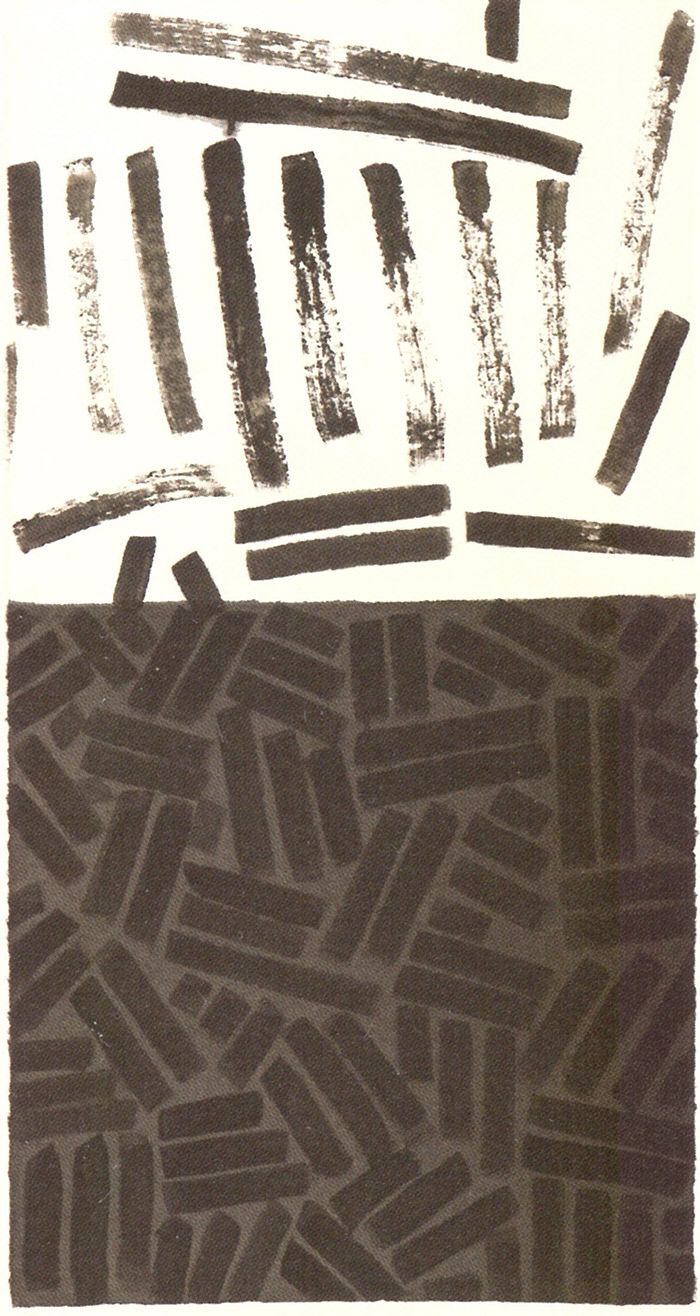

| '연기 영혼의 유전자 지도'(한지에 수묵, 2001, 145×75.5㎝) |

쌓인 작품을 뒤로하고 또 그림을 그린다. 작업실을 옮길 때마다 작품들을 정리하고 없애지만 매년 늘어나는 작품은 어쩔 수가 없다. 컬렉터의 품에 안기는 작품 수가 적을수록 남은 작품은 짐이 된다. 작가는 사후에 이 작품들을 어떻게 처리할지가 고민이다. 유명한 작가가 아닌 이상 기증할 곳도 받아줄 사람도 없다. 처치 곤란이다.

나의 은사 백정(白丁) 이영석(李英石. 1952~2020)은 퇴임을 앞둔 몇 년 전부터 작품을 정리하기 시작했다. 가족에게 폐를 끼치고 싶지 않다는 생각에서였다. 단호하게 작품을 버리고 태웠다. 일부는 제자에게 나눠주고 단 몇 점만 남겼다. 그 도저한 결의가 삼엄하다.

◆스스로 작품을 태워버린 작가

이영석은 서울에서 태어났다. 서울대 미술대학 회화과를 졸업하고, 같은 대학교 대학원에서 동양화를 전공했다. 1983년 계명대 미술대학 동양화과 교수로 부임하여 35여 년을 보냈다. 그동안 26회의 개인전을 개최하며 신선한 작품세계를 선보였다. 그는 제자들에게도 따뜻한 스승이었다. 2017년 8월 퇴임을 하자 "더 이상 그림을 그리지 않겠노라"는 말을 남기고 대구를 떠났다. 2020년 4월, 벚꽃이 만발할 때 그의 타계 소식을 들었다.

1983년, 대구에 둥지를 튼 이영석은 수묵으로 인물을 그렸다. 먹으로 인물의 뼈대를 잡고 번지는 기법으로 기운을 불어넣었다. 인물의 덩어리를 살려 생동적인 먹의 효과를 얻는 화풍이었다. 한동안 우리도 선생의 작품을 따라 그리기도 했다. 당시 서울대 출신의 화가들이 유행시킨 실험적인 화풍이었다. 이후, 1990년대 접어들어서 인물에 채색을 하고 물기가 없는 붓으로 인체를 묘사한 갈필 기법을 구사했다.

◆'무제' 속의 인간과 태초의 원죄의식

1993년과 1994년에 그린 '무제'는 그동안 물기가 풍부한 화풍을 버리고, 거의 물기를 배제한 마른 붓질로 그렸다. 1993년 작품인 '무제'에는 남녀 구분이 없는 한 사람이 서 있다. 마치 에덴동산에서 아담과 이브가 선악과를 먹고 부끄러움을 알게 된 원초적인 모습을 떠올리게 한다. 인물의 튀어나온 부분을 갈필로 표현하여 태초의 분위기를 발산한다. 두 손을 가지런히 모아 은밀한 부위를 가리고 있다. 인물의 외곽을 굵은 먹선으로 구분 지었고, 인물 뒤로 흰색의 밝은 이미지를 더해서 빛이 발광하는 효과를 주었다. 인물의 표정은 '원죄'를 상징하는 듯하다. 인물 좌우에 있는 나무의 형상이 숲속을 연상시킨다.

1994년 작 '무제'는 숲속에서 인간이 나무의 정령처럼 튀어나오는 듯한 인물 군상이다. 연두색 이파리들이 둥둥 떠다니고 산맥을 먹 선으로 짧게 그려 첩첩산중임을 암시한다. 외다리로 서 있는 인간은 숲을 뚫고 나온 나무의 신 같다. 신은 아담이 되어 이브에게 다가간다. 파란 하늘에는 안개를 처리하여 신령스러운 분위기를 연출했다. 거친 인간과 윤택한 자연의 조화가 이질적이지만 묘하게 어우러져 있다.

이영석의 작품 화두는 인간이었다. 초기에는 에덴동산을 배경으로 한 인간의 원죄를 상징적으로 다루었다. 그다음에 시선이 향한 곳은 불교의 연기법이었다. 윤회에 의한 인간의 본질에 다가가고자 한 것이다. 그가 생각한 연기법은 현대 과학 기술이 제시한 인간의 유전자로 해석했다. 인간의 내면세계를 유전자 지도로 표현하는 것이었다. 2001년에 제작한 '연기(緣起) 영혼의 지도'는 인물의 형상을 해체한 면으로 그렸다. 먹선으로 암호를 그리듯 공간을 배분하여 화선지의 여백과 수묵의 공간으로 나누어 유전자를 표현했다. 그에게 유전자는 윤회한 인간의 결과물이었다.

2010년 무렵, 인물 형상은 다시 변한다. '인물2011-4'와 '인물2011-5'는 먹으로 인간의 두상을 표현한 작품이다. 여자와 남자를 먹선으로 혼란스럽게 칠했지만 오히려 심플하다. 검은색 속에 숨겨진 인간의 고뇌랄까, 먹색의 인물 형상은 많은 것을 암시한다. 기쁨과 슬픔, 분노와 아픔 등 인간의 오욕칠정을 정화시킨 단순함으로 표명된다. 단색의 함축성이 깊은 여운을 안긴다. 평소 자신의 생각을 표현한 것이 아니었을까.

◆먹 대신 테이프를 오려 붙인 작업

이즈음 새로운 모색기를 맞는다. 그를 사로잡은 것은 원색의 테이프였다. 먹과 색채를 사용한 인물에서 벗어나 테이프 작업에 몰입한다. 빨강과 파랑 테이프를 퍼즐 맞추듯 오려 붙이고 긴장감 있는 공간 구성으로 포인트를 더했다. 무수한 테이프 조각은 풍경이 되고 인간의 형상이 되었다. 그는 동심으로 돌아간 아이처럼 테이프를 가지고 놀이하듯 오리고 붙였다. 테이프 작업은 '알 수 없어요'라는 시리즈로 탄생한다.

2012년에 가진 22번째 개인전에서 그는 자신의 테이프 작업에 관해 이렇게 밝혔다. "오랫동안 추상작업을 하다 보니 나 스스로도 작업하는 데 재미가 없고, 작품의 기운도 떨어지는 것 같았다. 작가가 이런 느낌을 갖는다면 감상자들도 마찬가지일 것이다." 그러면서 "파랑은 상쾌함, 신선함, 선명함의 느낌을 주는 색이기에 사용하였으며, 파랑의 기운을 감상자들이 그대로 받아 가기를 바라는 의미에서 작품을 제작했다"라고 덧붙였다.

'알수없어요-인물'은 수묵 바탕에 파랑 테이프를 오려 붙인 얼굴형상이다. 마치 작가 자신의 초상화 같다. 먼저 화선지를 먹으로 칠한 다음, 테이프를 기하학적인 면으로 오려서 붙이고 면들 사이에 드러난 검은색이 짙은 테두리처럼 보이게 했다. 파랑과 검은색은 화면에 변화를 주어 테이프의 인공적인 느낌을 가시게 한다. 곳곳에 남겨진 흰 여백은 한 조각의 눈빛이 되고, 코, 입이 되었다. 그렇게 테이프는 작가의 얼굴이 되었다.

2016년 대구미술관에서 개최한 '대구아티스트: 선(線)-삶의 비용'전이 그가 출품한 생애 마지막 전시였다. 모든 작품을 소각하고 남은 16점이 전시되었다. 이 전시를 기획한 미술평론가 장미진은 "이영석은 인간과 우주, 자아와 세계 사이의 긴장관계 속에서 예술의 본원적 속성을 집요하게 탐구해 온 작가이다. 그는 수묵을 통해 화두를 깨치려는 화단의 수좌(首座)였다. 그리고 그는 이러한 수행 과정에서 다양한 재료실험과 양식실험으로 한국화의 표현 영역을 확장시켜 왔다"라고 평했다.

퇴임을 앞둔 선생은 전시회도 개최하지 않았다. 제자들은 스승을 위해서 뭔가를 해주고 싶었지만 극구 사양했다. 선후배 몇 명이 모여 조촐하게 점심을 먹은 것이 전부였다. 선생은 생전에 26회의 개인전을 개최할 만큼 왕성한 작업을 하였다. 굵직한 그룹전에 활동하며 한국화의 위상을 높이는 데 큰 역할을 했다. 다양한 재료를 사용한 실험적인 기법으로 표현 영역을 확장하며, 선생이 관심을 가진 화두는 인간이었다. 수묵으로 표현한 인간은 에덴동산에서 지은 원죄의식에 젖어 있었다. 그래서 부끄러움을 극복한 완전한 인간의 모습을 그리고자 했다. 이후, 불교에 관심을 가지며 인생의 물음을 구했다. 깨달음의 길이 곧 작업이었고, 인생 여정이었다.

◆스승의 화두를 곱씹으며 붓을 잡다

|

| 김남희 (화가) |

짧게나마 이 글을 쓰면서 '작가의 인생이란 무엇인가'를 생각한다. 전시회에서 매번 선생의 작품을 보았고, 선후배들과 어울려 밥을 먹었지만 막상 생각나는 것이 없다. 작품집을 꺼내 보며 선생에 대한 기억을 더듬어본다. 선생은 작품을 통해서 자신에 관해 끊임없이 성찰했다. 작품은 선생의 삶이고 역사이다. 선생은 자신의 혼을 담은 작품을 손수 없앴다. 고단한 세상살이를 관조하며, 연기처럼 흩어지고 싶었는지도 모르겠다. 누구나 한 번쯤 그런 생각을 하지만 선생은 몸소 실천을 했다. 후학들에게는 안타까운 일이다.

벚꽃이 만발한 천을산을 오른다. 연두색 새순이 물이 올라 향기롭다. 3년 전 그날도 천을산을 오르는데 문자로 선생의 별세 소식을 들었다. 선생의 기일을 앞두고 무엇도 할 수 없다. 그저 스승의 은혜를 생각하며 오늘도 붓을 잡는다.

화가 2572kim@naver.com

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지