|

| 조선 중기의 학자 낙재 서사원의 위패를 봉안하고 있는 이강서원. 낙재는 정구, 장현광, 곽재겸, 손처눌, 정사철 등 당대의 거유들과 교유하며 시회를 가지기도 했다. |

강산은 인간을 살게 한다. 인간은 강산에서 노닐며 참된 삶을 영유하고 강산과 어우러져 문화를 잉태한다. 문화는 문화를 낳고, 쌓인 문화는 역사가 되며 역사는 문명을 일군다. 고려의 일연스님은 비슬산에서 깨달음을 얻었다. 그리고 생애 동안 유랑의 길 위에서 채집한 것들을 모아 '한국 고대사의 최고 원천'이자 인문학의 보고인 '삼국유사'를 썼다. 그가 '삼국유사'의 뼈대인 '역대연표'를 작성한 곳이 비슬산 인흥사다. 일연이 머물렀던 인흥사 터는 먼 훗날 문익점의 후손들이 세거하는 인흥마을이 되었다. 문씨들은 1910년 경술국치의 해에 당을 짓고 1만권의 책을 수집하여 선비들과 후손들이 공부할 수 있는 장소로 삼았다. 더욱 일찍이 신라의 경덕왕은 낙동강에 배를 띄워 강정마을과 화원동산을 오가며 유람했다. 신라의 석학 고운 최치원은 금호강 변 마천산 자락에 머물며 뗏목을 타고 노닐었다. 물길을 따라 문화와 역사가 흘렀다. 모래가 펼쳐지고, 잔잔한 물결이 일렁이던 곳에서 학문은 무르익었고, '제일강산'의 절경 속에서 16~17세기 유학의 르네상스 시대를 열었다.

|

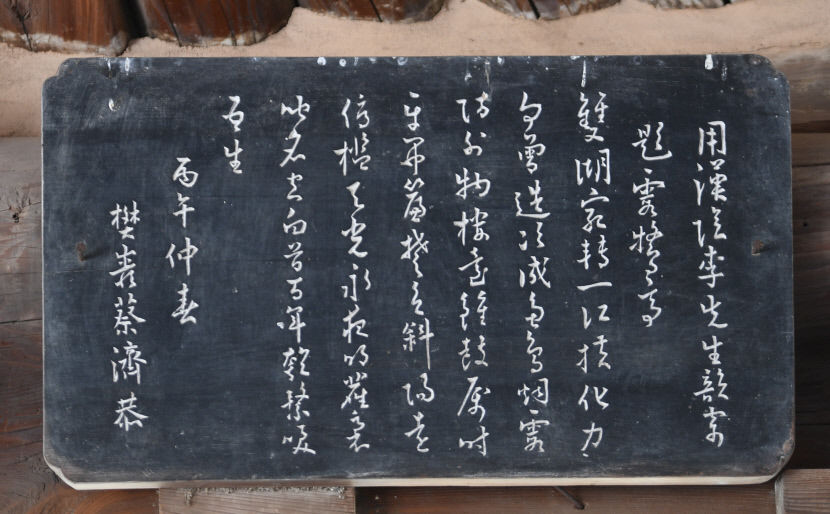

| 남인으로 영의정의 자리까지 올랐던 채제공의 시판. |

|

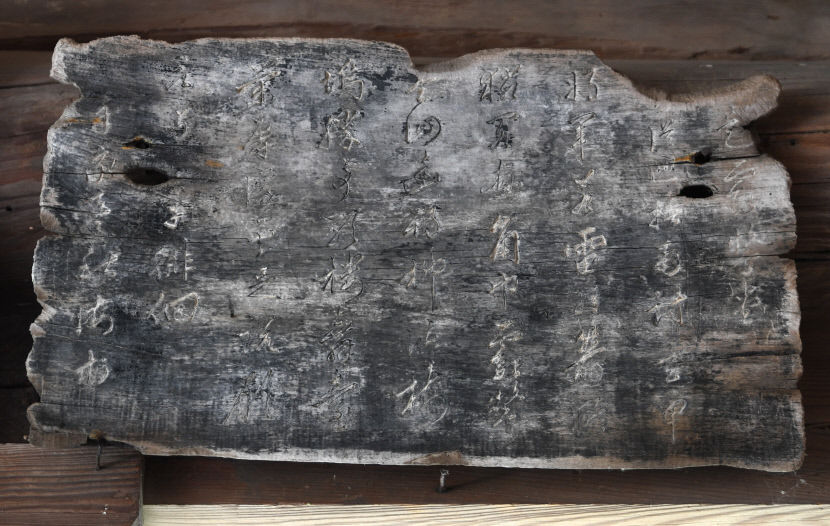

| 귀록 조현명이 하목정에 남긴 시판. |

◆금호강, 강안문학의 요람

달성의 금호강은 와룡산, 마천산, 궁산 자락을 타고 굽이굽이 흐르다가 다사의 강정에서 낙동강이 된다. 예부터 두 강은 영남의 동맥이었다. 강을 따라 물자와 사람이 이동했고, 강을 따라 학문과 사상과 문화가 널리 퍼졌다. 퇴계의 성리학도 낙동강 물줄기를 타고 전파되어 금호강에 흘러들었다. 선비들은 주로 물길을 중심으로 문화공간을 만들었다. 강변의 누정과 정사 등은 학문 강론과 수학의 장이 됐고 선비들은 뱃놀이와 시회를 즐기며 교유하였다. 달성지역 선유(船遊)의 역사는 신라시대부터지만 조선시대 영남 선비들의 선유는 유림의 풍류와 연계되어 선유문화(船遊文化) 또는 강안문학(江岸文學)을 태동시키는 계기가 됐다. 특히 금호강은 17세기 초 강안문학과 유학의 르네상스를 꽃피운 곳이다.

다사의 마천산 자락에 이강서원(伊江書院)이 자리한다. 고운 최치원이 머물렀다고 전해지는 선사암 자리다. 1587년 임하 정사철이 선사서재를 세워 강학했으나 임진왜란으로 소실되었고 이후 대구 최초의 의병장이었던 낙재(樂齋) 서사원(徐思遠)이 중건하여 선사재(仙査齋)라 했다. 낙재는 한강 정구, 여헌 장현광, 괴헌 곽재겸, 모당 손처눌, 임하 정사철, 양직당 도성유, 사월당 류시번, 서재 도여유, 대암 최동집 등 당대의 거유들과 교유하며 강학을 실시했는데 일대에서 가장 으뜸인 강학소 중 하나였다. 그들의 회합과 교유를 가장 선명하게 보여준 사례가 1601년에 이루어진 선사선유모임이다. 모임에 참가한 23명의 선비는 선사일대 금호강을 선유하며 시회를 가졌는데 그 장면이 시문을 엮은 '낙재선생문집'과 여대로의 '금호동주시서(琴湖同舟詩序)' 그리고 난파 조형규의 '금호선사선유도(琴湖仙査船遊圖)'라는 그림으로 전해진다. 낙재 서사원은 1615년 66세를 일기로 타계했고 병자호란 이후 1639년 유림에서 이강서원을 건립해 선생을 배향했다. 서원은 대원군의 서원철폐 때 훼철되었고 지금은 강당과 문루만 남아 있다.

서재의 와룡산 자락에는 양직당 도성유와 서재 도여유를 배향한 용호서원이 있다. 두 분 모두 한강 정구와 낙재 서사원의 제자로 달성십현(達城十賢)으로 추앙받고 있는 인물들이다. 양직당은 서사원의 병이 깊어지자 선사재를 맡아 후학들에게 스승의 뜻을 가르쳤고 스승의 타계 후에는 이강서원의 건립을 주도하기도 했다. 와룡산 아래에 와룡정사를 짓고 평생 학문과 강학에만 몰두했던 그는 1649년 와룡정사에서 일생을 마쳤다. 서재 도여유는 양직당의 사촌 동생으로 달성의 다사읍 서재 마을 이름이 그의 호(號)에서 비롯됐을 만큼 학문과 인물됨이 높았다. 낙재는 그를 가리켜 '학문하는 방향이 올발라 쇠폐한 나를 일깨워 준다'고 했으며, 한강은 '후생(後生) 중에 뜻을 가진 이는 도여유뿐'이라고 했을 정도다. 서재는 병자호란 이후 세상과 단절한 채 오로지 후학을 양성하는 데 힘을 쏟다가 1640년에 세상을 떠났다. 두 분을 모신 용호서원은 대원군 때 훼철된 뒤 용호서당으로 개칭됐다.

강정마을이 산행 들머리가 되는 매곡리 죽곡산에는 금암서당(琴岩書堂)이 있다. 원래 임하 정사철과 낙애 정광천 부자를 배향하는 서원이었으나 대원군 때 훼철된 뒤 후손들이 서당으로 복원했다. 임하 정사철은 정구, 전경창, 손처눌, 서사원 등 여러 명사와 교유하였고 고운의 유지에 선사서재를 열었던 분이다. 그는 지역에 강학 장소를 지속적으로 마련하여 후학을 가르치는 일을 임무로 삼았는데 금암서당 역시 임하의 초당이 있던 곳이다. 그는 임진왜란 때 의병을 일으켰으나 전염병으로 세상을 떠났다. 낙애 정광천은 한강의 문하에서 학문을 배웠고 문필이 뛰어났다고 한다. 그 역시 임진왜란 때 의병으로 활약해 공을 세웠으며 부친이 타계한 1년 후인 1594년에 병으로 세상을 떠났다.

|

| 낙동강이 바라보이는 곳에 위치한 하목정은 인조가 유숙한 인연으로 편액을 내려준 이후 조선시대 내로라하는 시인 묵객들의 찾아오는 명소가 됐다. |

◆낙동강의 누정과 선유문화

금호강은 강정에서 낙동강이 된다. 달성의 낙동강은 북쪽의 하빈에서 강정을 거쳐 남쪽의 구지까지 140리(55㎞)에 걸쳐 흐른다. 16세기 이후 사림파가 성장하면서 낙동강 곳곳에는 누정(樓亭)이 세워지기 시작했고 선유문화가 꽃을 피웠다. 하빈의 낙동강에는 낙포 이종문의 하목정(霞鶩亭)이 있다. 임진왜란과 정유재란 때 모당, 낙재 등과 함께 싸웠던 그는 이후 1604년에 하목정을 짓고 여생을 보냈다. '하목당' 편액은 인조의 어필이다. 능양군 시절 유랑하며 하목정에서 유숙했던 인조는 훗날 이종문의 아들 수월당 이지영이 벼슬자리에 올랐을 때 옛일을 회상하며 편액을 내려 주었고 은 200냥을 하사하여 부연(附椽)을 달도록 했다. 이후 하목정은 조선의 내로라하는 시인 묵객들이 찾아오는 명소가 됐다. 채제공, 정두경, 남용익, 이덕형 등이 이곳에서 시를 읊었다. 건물 내부에는 명인들이 남긴 시액(詩額)이 걸려 있다.

다사의 문산리 강변에는 아암 윤인협이 1571년에 건립한 영벽정(映碧亭)이 있다. 임하 정사철, 송계 권응인 등과 더불어 춘추로 만나 시를 읊고 낙동강에서 뱃놀이하던 정자라고 전한다. 영벽정에는 '낙동제일강산'이라는 편액과 여러 시가 남아 있다. 그 남쪽에는 낙애 전광천의 아금정(牙琴亭)이 있었다고 전한다. 임하의 초당 아래다. 낙애는 아금정을 방문한 뒤 '난새가 머무르고 고니가 머문 언덕'이라고 했다. 아금정의 남쪽 강정에는 두 강을 조망하는 곳에 부강정(浮江亭)이라는 정자가 있었다. 강정마을과 강정고령보에 쓰인 지명이 부강정에서 유래했다. 배를 띄워 강을 유람하고 부강정에 올랐던 선비들은 경관을 벗 삼아 수십 편의 시를 써내려 갔다.

구지의 내리 모정마을 절벽 위에 이노정(二老亭)이 있다. 이노정은 두 노인의 정자다. 두 노인은 한훤당 김굉필과 일두 정여창이다. 함양의 일두 선생은 현풍의 한훤당 선생을 만나기 위해 배를 타고 이곳으로 왔고, 두 분은 여기서 함께 시를 읊고 풍류를 즐겼다고 한다. 정자에 오르면 낙동강은 앞마당으로 펼쳐진다. 이 풍경을 한훤당과 일두 두 노인은 '제일강산'이라 했다. 두 분은 조선 유학의 정통을 이은 점필재 김종직의 제자들로 모두 동방의 5현에 오른 뛰어난 학자였지만 1498년 무오사화 때 화를 입었다. 정자에는 '이로정' 현판과 '제일강산' 현판이 나란히 걸려 있다. 산은 높다고 높은 것이 아니고, 강은 깊다고 깊은 것이 아니니, 조선조 도학의 맥을 잇는 두 노인의 기풍이 여기에 살아있기에 '제일강산'이란 의미다. 한훤당은 낙동강 변의 도동서원에 배향되어 있다. '도동(道東)'은 1607년 선조가 내린 이름이다. 도학의 대종이라 불렸던 선비, 조선 성리학의 대가를 선조는 도동이라 표현했다. '도가 동쪽으로 왔다.'

도동서원 뒤에는 관수정(觀水亭)이 있다. 한훤당의 후손이자 임진왜란 때 곽재우와 함께 공을 세운 사우당 김대진이 경상도 감사 이민구와 향토 사림의 협조를 받아 1624년에 건립한 것이라 한다. 이후 1721년에 없어졌으나 고종 3년인 1866년에 후손 김규한이 다시 지었다. 내부에는 성재 허전과 한주 이진상 등이 중수를 축하하며 지은 시가 걸려 있다. 별채에는 후손이 기거하며 도동서원 향사를 지낸다. 130여 년 전만 해도 경상북도와 경상남도 선비 270여 명이 이곳에서 풍류를 즐겼다고 한다. 집안에는 '상덕계첩'이라는 책이 전해지고 있다. 계첩에는 284명의 이름이 적혀있는데 조선시대 말부터 계원이 계속 추가되었다고 한다. 눈에 띄는 이름이 많다. 장석영, 이우익, 김창숙, 최준 등 모두 일제 강점기에 독립을 위해 힘쓰신 분들이다. 맹자는 '원천에 근본이 있고 반드시 그 하류의 물길을 본다'고 했다. 관수정의 의미는 여기서 왔다. 관수정에서 유유히 굽이쳐 흐르는 낙동강이 보인다. 낙동강 물길 따라 잉태되고 왕성하게 향유되었던 문화는 유무형의 문화재로 남았고 그 가운데 르네상스를 맞이한 유학의 정신은 꽃으로 피어 다음 시대로 던져졌다.

글=류혜숙〈작가·영남일보 부설 한국스토리텔링연구원 연구위원〉

사진=박관영기자 zone5@yeongnam.com

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지