취안저우 해외교통사박물관의 이슬람 유물 전시실. 취안저우는 한때 주민의 절반 가까이가 무슬림이라는 말이 있을 정도로 아랍인이 많았다.

취안저우 해외교통사박물관에서 단연 압도적인 것은 이슬람교 유물이다. 이 도시의 무슬림 역사를 고스란히 확인할 수 있는데, 박물관 안내 간판도 한자와 영어 외에 아랍어가 병기되어 있다. 아랍어로 적힌 무슬림의 묘비, 석관을 비롯한 각종 이슬람교 유물이 별도의 전시공간에 가득 차 있었다. 중국에서 회족(回族)으로 불리는 무슬림들은 무역을 위해 아랍에서 넘어와 정착했고, 그 후손들은 지금도 푸젠성에서 대를 이어 상업에 종사하고 있다. 이 박물관 그들의 역사를 증거하는 공간이다. 취안저우는 한때 주민의 절반 가까이가 무슬림이라는 말이 있을 정도로 아랍인이 많았다. 이븐 바투타는 그의 여행기에서 "도시마다 무슬림들이 거주하는 구역을 설정해서 고유의 풍속과 문화를 지키며 살 수 있었다. 중국인은 무슬림을 존중했다"고 기록했다.

이 기록을 뒷받침하는 유적은 이슬람의 대표 성지 가운데 하나인 청정사(淸淨寺)이다. 취안저우 중심가에 자리한 청정사는 북송(1009년) 시기 지어진 중국 대륙 최고의 현존 모스크이다. 중국 10대 명찰로도 꼽히는 이곳은 중국 회족들이 평생 한 번 가보기를 소원하는 성지이다. 아쑤하프(艾蘇哈卜) 모스크로 불리며, 이븐 바투타도 자세히 묘사했다. 14세기 초에 페르시아 출신 상인이 중건했는데, 당시 규모가 2184㎡에 달했을 정도로 거대했다. 지금은 여러 차례 지진으로 인해 문과 담, 봉천단(奉天壇) 등 일부만 남았지만 기본 구조는 옛 모습 그대로다.

이슬람 모스크 청정사. 북송(1009년) 시기 지어진 중국 대륙 최고의 현존 모스크이다.

시안의 회족 거리에 있는 모스크 청진사(清眞寺)는 불교 사찰과 비슷한 모양었는데, 이곳은 중세 시리아 다마스쿠스에서 유행했던 모스크 양식으로 지어져 이국적인 자태였다. 벽면에는 명대 영락제가 내린 칙유(勅諭)도 새겨져 있었다. 이슬람교의 포교와 무슬림의 종교 활동을 보장한다는 내용이다. 오늘날 경내에는 새로 지은 모스크가 있어 무슬림들이 날마다 메카를 향해 기도를 올린다.

이외에도 취안저우 교외 링산(靈山)에는 당대 말기 취안저우에서 포교를 했던 이슬람 선교사들의 묘역인 이슬람교 성묘(聖墓)도 있다. 마호메트가 중국에 파견했던 네 명의 현자를 위한 묘역이다. 콜럼버스보다 87년 앞서 일곱 번이나 대항해를 했던 명나라 정화(鄭和) 역시 1417년 제5차 원정 직전 이곳에 들러 항해의 안전을 기원하며 분향하고 '정화행향비(鄭和行香碑)'를 세웠다. 정화는 본명이 마화(馬和)로서, 역시 회족이었다. '마'는 원명 교체기에 마호메트의 가르침을 따른다는 의미로 무슬림들이 주로 사용한 성씨다.

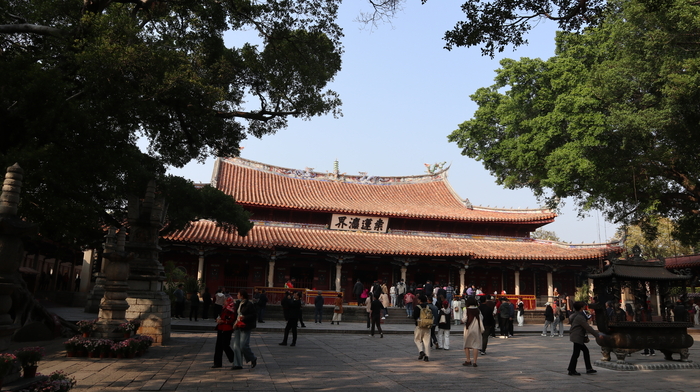

관우와 도교 신을 모시는 관악묘(關岳廟). 중국의 대표적인 민간신앙으로, 여러 종교가 한 곳에서 공존했던 공간이다.

청정사에서 200여m 떨어진 곳에는 관우와 도교 신을 모시는 관악묘(關岳廟)가 있다. 관악묘는 중국의 대표적인 민간신앙으로, 여러 종교가 한 곳에서 공존했던 공간이다. 송나라 때 건립됐는데, 당시에는 관우만을 모신 관우묘였지만 1914년에 송나라의 명장 악비를 합사하면서 관악묘로 개칭했다. 향불 연기가 자욱하여 멀리서도 한눈에 시선을 사로잡았다. 가까이 가니 연기에 가렸던 웅장하고 화려한 자태가 모습을 드러냈다. 사당 안의 분위기는 엄숙했다. 양손으로 향을 받쳐 들고 연신 절을 하며 간절하게 조아리는 시민들의 모습은 나그네도 절로 숙연하게 만들었다. 우리 일행도 합장하고 잠시 고개를 숙였다.

천후궁의 마조상. 마조는 민간신앙으로 바다 사람들의 수호신이다.

민간신앙으로 따지면 이 지역에서 시작된 마조(媽祖)가 으뜸이다. 마조는 바다 사람들의 수호신이다. 취안저우 고성 유적지 앞의 천후궁(天后宮)은 마조를 모신 마조묘(媽祖廟)이다. 마조는 이곳의 민간신앙과 관세음보살 신앙이 결합하여 탄생한 신이다. 마조는 송(宋)나라 때인 1123년 조정으로부터 천후(天后)라는 최고 호칭을 하사받았다. 중국의 동남 연안 도시는 물론, 대만, 홍콩, 마카오 등 바다 사람이 움직이는 곳이면 어디든 마조가 함께 한다. 도교 신앙이 퍼진 한자문화권 각지에서 숭배되며, 화교들이 사는 곳이면 어김없이 관우와 함께 마조 사당이 세워져 있다. 나가사키의 차이나타운, 심지어 일제강점기 인천에도 천후묘가 있었다고 한다.

전설에 따르면 마조는 당나라 현종 때 취안저우 옆 해안가 마을인 보전(甫田)의 임씨 딸이었다. 어릴 때부터 총명하고 신기가 있어서 혼백을 보내 난파선을 구하거나 병을 치유하고 재난을 예언하는 등 신기한 능력을 펼쳤다. 마조가 27세 때 선원을 구하다가 익사하자 마을 사람들이 그녀를 위한 사당을 세웠고, 이때부터 바다의 수호신으로 경배되기 시작했다.

천후궁에 모셔진 마조상은 곱고 온화한 자태였다. 마치 역사 속의 위인처럼 단정하기까지 하다. 예측불허의 험난한 바다에서 뱃사람을 지켜주는 신이 이런 모습이라니, 마치 사나운 태풍이 무사히 지나가기를 바라는 기원으로 태풍 이름을 여성명사로 작명하는 심리와 유사한 것이 아닌가 생각한다. 바다가 마조의 모습처럼 곱게 잠잠해지기를 바라는 마음이리라.

개원사 정전과 '상련법계' 현판. 개원사는 취안저우의 역사를 고스란히 간직하고 있다.

뭐니뭐니 해도 취안저우를 상징하는 랜드마크는 개원사(開元寺)의 쌍탑이다. 마치 경주 불국사의 다보탑과 석가탑처럼 한 쌍의 석탑인데, 그 높이가 40m가 넘는다. 취안저우 항구에 들어오는 이국의 배들은 멀리서 보이는 이 웅장한 탑을 통해 도시의 규모를 짐작했을 것이다. 취안저우 중심가는 지금도 고층 건물이 거의 없고, 근대 개항기에 형성된 아케이드식 건물이 주를 이룬다. 그 사이 동서로 진국탑(鎭國塔)과 인수탑(仁壽塔)이 마주 보며 우뚝 서 있으니, 더욱 웅장하게 보였다.

개원사는 또 이 도시의 역사를 고스란히 간직하고 있다. 취안저우는 당송(唐宋) 시기부터 '천남불국(泉南佛國)'으로 불렸다. 이 지역 출신 주자는 "이곳은 예로부터 불국으로 불렸으니, 거리 가득 온통 성인들이시네.(此地古稱佛國, 滿街都是聖人)"라고 했을 정도로 불심이 충만한 지역이었다. 당시 개원사는 푸젠성에서 가장 큰 사찰이었다.

사찰의 건립에 얽힌 전설도 재밌다. 경내에 들어서면 거대한 정전이 사람을 압도한다. 그런데 나처럼 중국 고전문학을 전공한 사람도 알쏭달쏭한 '상련법계(桑蓮灋界)'라는 현판이 또 한 번 기를 죽인다. 설명을 보니 '灋'은 '法'의 고자(古字)란다. '젠장, 뭐 이리 어려워. 법(法)은 물 흐르듯 순리대로 가는 것인데. 꼭 요즘 법처럼 배배 꼬였네.' 애꿎은 글자 탓을 했다. 사실 이 현판은 사찰의 원래 이름 연화사(蓮花寺)의 건립 과정을 담고 있다.

이 절이 생기기 전부터 취안저우는 비단 생산지였다. 개원사 터는 원래 이 지역 비단장수 황수공(黄守恭)의 뽕밭이었다. 어느 날 꿈속에서 그는 절터를 물색하던 스님에게 자신의 뽕나무에 연꽃이 피면 절 짓는 땅을 희사하겠다고 약조한다. 며칠 후 정말로 뽕밭 가득 흰 연꽃이 피었다. 그는 약속대로 사찰을 지어 연화사라 이름했다. 그 후 738년에 당 현종의 연호를 따서 '개원사'로 바꾸었다. 그러니 이 현판은 초기 연화사의 건립 과정이 담긴 것으로, '뽕나무에 핀 연꽃의 불법 세상' 정도의 의미가 되겠다.

사실 이 전설은 이 도시의 정체성을 반영하고 있다. 취안저우 일대는 당대부터 잠업(蠶業)이 활성화되어 비단을 많이 생산한 지역이었다. 그렇게 생산된 비단은 취안저우 항구를 통해 전 세계로 수출됐다. 취안저우가 국제 무역도시로 성장한 것은 이러한 비단 산업에 크게 힘입었다고 할 것이다. 그래서 중원 문화와 달리 상인을 존중하는 의식이 일찍부터 싹텄고, 그것이 황수공이라는 상인으로 상징화된 것으로 보인다. 황수공은 함께 서로 도와야 공영할 수 있다며 분업과 네트워크를 강조하여 지역민에게 큰 존경을 받았다고 전해진다. 뽕나무를 키우는 사람, 누에를 기르는 사람, 실을 뽑아 베를 짜는 사람들로 분업하고 전문화하였던 것이다. 이처럼 존경받는 지역 기업인의 미담은 이 도시 정체성의 일면을 짐작하게 한다.

개원사 대웅전의 오존불. 중앙에 석가모니가 있고, 그 양쪽에 남방의 보생불(寶生佛)과 서방의 아미타불(阿彌陀佛), 동방의 아촉불(阿閦佛), 북방의 성취불(成就佛)이 모셔져 있다.

개원사 경내의 감로계단(甘露戒壇) 서남쪽에는 이 전설을 뒷받침하는 '천년 고상(古桑)'도 있다. 중국에서 현존하는 가장 오래된 뽕나무로서, 수령이 1천300여 년이라고 설명되어 있었다. 전설이 생겨난 시기와 짜 맞춘 수령이 아닐까 의심되기도 하지만 굳이 따질 이유는 없다. 그런데 올 4월에 이 나무에 오디가 열렸다며 중국에서 뉴스가 됐다. 1천300년 넘은 뽕나무도 믿기 어려운데 오디까지 열렸다니, 전설과 진실의 경계를 오가는 줄타기가 아슬아슬하다.

그래도 이 사찰의 대웅보전은 꼭 보아야 한다. 일존불 혹은 삼존불을 모시는 다른 사찰과 달리 오존불이 모셔져 있기 때문이다. 중앙에 석가모니가 있고, 그 양쪽에 남방의 보생불(寶生佛)과 서방의 아미타불(阿彌陀佛), 동방의 아촉불(阿閦佛), 북방의 성취불(成就佛)이 모셔져 있다. 동서남북중 다섯 방위를 상징하는 오방불(五方彿)로서, 부처의 공간을 확장하는 상징이다. 본당 기둥에 힌두교의 시바상이나 코끼리상 등의 부조가 있어 힌두교와의 융합 흔적도 보였는데, 오방불의 공간 확장이 반영된 것이 아닐까 짐작한다.

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지