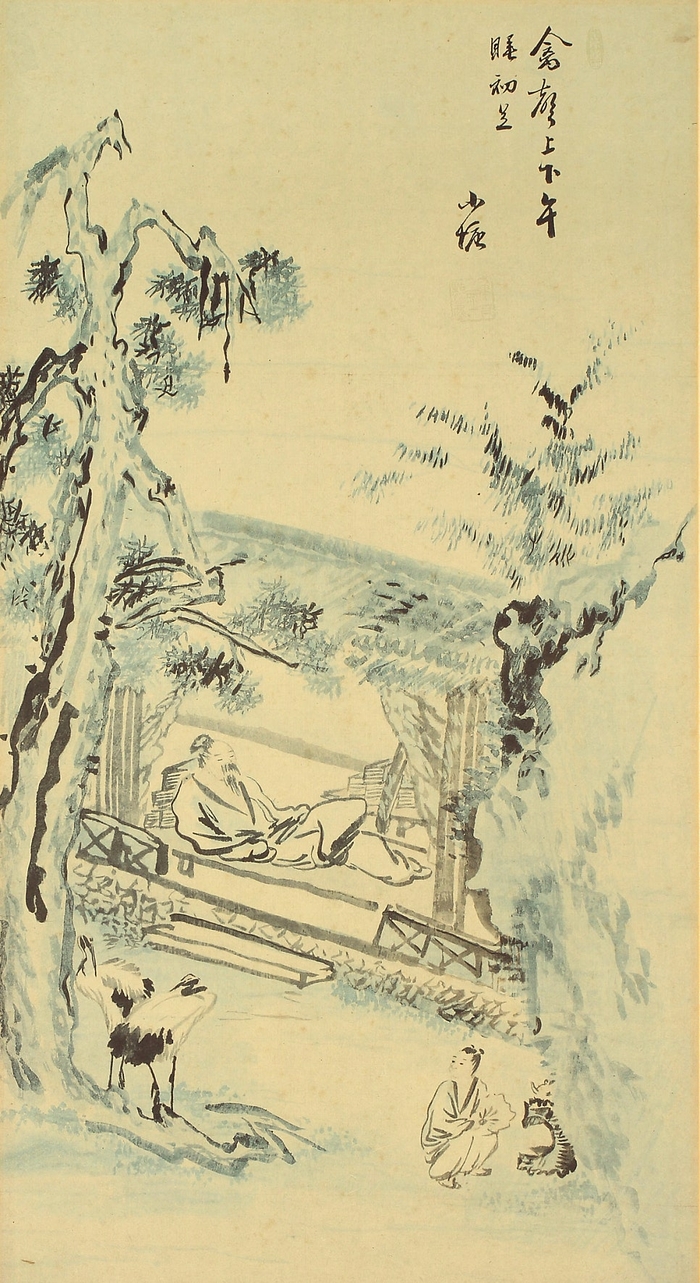

이재관(1783~1837)의 '오수도'. 한 선비가 책을 읽다가 졸고 있는 초옥 옆에 다동이 차를 달이고 있다. 책상 위에 걸쳐놓은 것은 거문고일 것이다. <호암미술관 소장>

'숲속의 높은 정자는 배처럼 조그만데(林間高閣小如舟)/ 날 저물 무렵 평대에 올라 푸른 강물 굽어보았네(晩上平臺俯碧流)/ 잎이 지고 나서야 소나무가 꼿꼿한 줄 알겠고(木落始知松節勁)/ 서릿발이 매울수록 국화향기도 짙어라(霜寒更覺菊香稠)/ 산골아이가 제법 차 다릴 줄도 알고(山童解辨茶湯眼)/ 거문고 뜯는 여종은 수조두 노래를 부르네(琴婢能歌水調頭)/ 부끄러워라 세속에 대한 관심을 아직도 끊지 못한 채(自媿塵心渾未斷)/ 이런 상암 선경에서 선생을 모시고 놀다니(商巖仙境得陪遊)'.

퇴계 이황의 시 '어제 농암선생을 뵙고 물러나와 느낀 바 있어 두 수를 짓다' 중 첫 수다. 농암(聾巖) 이현보(1467~1555)와 고향(안동)의 낙동강 부근 정자에서 하루를 보낸 뒤 그 감상을 읊은 시다. 안동의 선비 이현보는 은퇴 후 고향으로 돌아와 신선처럼 유유자적한 삶을 살았고, '어부가'를 비롯해 자연을 노래한 시조를 많이 남겼다.

두 번째 수에서는 마지막 구절에서 '어떻게 하면 헛된 이름의 굴레에서 벗어나(何因得脫浮名繫)/ 날마다 이렇게 세상 밖에서 놀 수 있으려나(日日來從物外遊)'라고 읊고 있다.

선배인 이현보와 더불어 보낸, 속세를 떠난 신선세계 같은 곳에서 언제나 노닐 수 있기를 바라는 마음을 담은 이 시에 거문고와 함께 차가 등장한다. 그날의 감흥을 읊은 작품이니, 실제 거문고와 차를 즐기며 시간을 보냈을 것이다.

선비들이 거문고를 단순한 악기를 넘어 심신수양의 반려로 삼아 사랑했듯이, 마시는 차도 그들에게는 단순한 음료가 아니었다. 차의 덕이 높다고 인식하고 차를 마시는 일을 군자가 되기 위한 수양 방법의 하나로 여기며 즐겼던 것이다. 차는 거문고와 더불어 선비의 삶에 중요한 반려였다.

목은(牧隱) 이색(1328∼1396)은 차 마시는 것을 군자가 되게 하는 일로 생각하였다. 이색은 '차 마신 후 읊다(茶後小詠)'라는 시에서 이렇게 노래했다.

'조그마한 병에 샘물을 길어다가/ 묵은 솥에 노아차를 끓이노라니/ 귓속은 갑자기 말끔해지고/ 코끝엔 붉은 놀이 통하네/ 잠깐 사이에 흐린 눈이 맑아져서/ 외경에는 조그만 티끌도 보이질 않네/ 혀로 먼저 맛보고 목으로 삼키니/ 기골은 바로 평온해지고/ 방촌의 마음 밝고 깨끗하여/ 생각에 어떤 사악함도 없어라/ 어느 겨를에 천하를 언급하랴/ 군자는 마땅히 집안을 바르게 해야 하리'.

차를 마시니 마음이 밝고 깨끗해져 생각에 삿됨이 전혀 없어진다고 했다. 선비는 이런 마음의 경지를 추구하는데, 차 마시는 일을 이렇게 연결시키고 있다. 정성을 다해 차를 끓이고 마음을 바로 하여 차를 마시는 과정은 군자가 되는 수행길이었던 것이다.

'다부(茶父)'로 불리기도 하는 한재(寒齋) 이목(1471∼1498)은 '다부(茶賦)'라는, 차에 대한 철학적 사유와 미학적 감상을 담은 운문 형식의 글을 남겼다. 점필재 김종직 문하에서 학문을 배우고 관직에 나아가서도 선비로서 올곧은 마음을 지키려는 초심을 잃지 않았다. 1498년 무오사화로 스승의 사초(史草)가 문제가 되어 28세의 나이에 억울한 순절을 맞았다. 그는 '몸이 비록 세속을 벗어나지 못해도 마음만은 늘 맑아야 한다'는 뜻을 견지했다. 그의 이런 정신이 담긴 글이 다부이다. 차의 '오공효(五功效)' '육덕(六德)' 등을 담고 있는 '다부'의 마지막 문장은 다음과 같다.

'신비롭게 움직이는 기운이 현묘에 들고, 즐거움을 꾀하지 않아도 저절로 이르게 된다. 이 역시 내 마음의 차인 것을, 어찌 또 마음 밖에서 무엇을 구하겠는가.'

'내 마음의 차(吾心之茶)'로 마음과 차가 둘이 아닌 하나이며, 이를 통해 군자가 될 수 있음을 이야기하고 있다. 차는 맛이나 즐거움을 얻기 위한 수단에 그치는 것이 아니라. 차 생활을 통해 궁극적으로 도의 경지에 이를 수 있다고 여긴 것이다. 선비들은 차를 마시는 평범한 일상생활 속에서 군자의 도를 추구한 것이다.

선비들은 자연 속에서 차를 마시고 거문고를 즐기며 마음을 정화하고자 했다. 세속을 초월한 덕망 높은 선비인 '고사(高士)'의 삶에서 중요한 부분을 차지하는 것이 바로 거문고와 차를 즐기는 일이었다.

이러한 삶의 세계는 문학 작품이나 그림 등을 통해 자주 표현되었다. 송나라 때 학자 예사(倪思)는 세상의 아름다운 소리 열 가지를 꼽았는데, 여기에 거문고 소리와 찻물 끓이는 소리가 들어간다. 나머지 여덟 가지는 솔바람 소리, 시냇물 소리, 산새 소리, 풀벌레 소리, 학 울음소리, 바둑 두는 소리, 섬돌에 비 떨어지는 소리, 눈이 창밖에 흩날리는 소리이다.

서예가들이 작품 소재로 즐겨 쓰는 글귀인 '죽우(竹雨), 송풍(松風), 오월(梧月), 다연(茶煙), 금운(琴韻), 서성(書聲)'에도 거문고와 차가 등장한다.

◆차와 거문고가 있는 옛 그림

거문고와 차는 옛 선비들의 그림 소재로도 사랑을 받았다. 선비들의 이상적인 삶을 표현하는 소재로 자주 활용되었던 것이다. 조선시대 김홍도의 '죽리탄금도'와 '군현도' '이경윤의 '월하탄금도' 등은 거문고와 다도가 함께 어우러진 대표적 옛 그림이다.

▷김홍도의 '죽리탄금도(竹裏彈琴圖)'=부채에 그려진 작품이다. 대나무 숲속에 한 선비가 홀로 앉아 거문고를 연주하고 있다. 그 뒤편에는 다동(茶童)이 찻물을 끓이고 있는 모습이 함께 그려져 있다. 자연 속에서 거문고와 차를 즐기는, 고요하고 한가로운 선비의 이상향을 담고 있다. 김홍도 자신도 거문고를 즐겼던 사람이다.

▷이경윤의 '월하탄금도(月下彈琴圖)'=달빛 아래에서 거문고를 연주하는 선비의 모습을 담고 있다. 선비 뒤에는 다동이 찻물을 끓이고 있다. 고요한 달밤에 차를 마시고 거문고를 즐기는 정취를 그려볼 수 있는 작품이다.

▷김홍도의 '군현도(群賢圖)'= 그림 왼쪽 아래에서 다동이 부채질을 하며 차를 끓이고 있다. 후원으로 보이는 울타리 안쪽에 향로, 두루마리, 책, 문방구, 주안상 등이 놓여 있는 가운데 다섯 명의 선비들이 풍류를 즐기고 있다. 한 선비가 거문고를 타고 있고, 다른 사람들은 거문고 소리를 듣거나 시를 읊고 있는 듯하다. 시 한 수를 다 읊거나 거문고 연주가 끝나면 차를 즐길 것이다.

▷이재관의 '오수도(午睡圖)'= 낮잠을 즐기는 선비의 모습을 그렸는데, 선비가 책더미에 기대 졸고 있는 초옥(草屋) 옆에서 아이가 질화로에 다관을 올리고 차를 달이고 있다. 그리고 학 두 마리가 곁에 서 있다. 낮잠에서 깨어난 선비가 차를 한 잔 마시고 거문고를 연주하면 학이 선율에 맞춰 춤을 추지 않을까 싶다. 고구려 왕산악이 처음 거문고를 연주하니 검은 학이 날아와서 춤을 추었다고 하지 않았는가. 책상 위에 기대놓은 것이 거문고일지도 모르겠다.

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지