밤새 철썩이던 파도가 잠잠하다. 창밖이 회색빛이다. 비가 내린다. 바다는 하염없이 비를 받아들인다. 학창시절, 여름이면 무조건 해변으로 갔다. 바다에 몸을 담구며 더위를 즐겼다. 이제는, 옛 그림에 등장하는 바다를 따라 여행한다. 화가들이 사랑한 바다는 어떤 모습일까. 일출을 보고, 해변을 거닌다. 배를 타고 일렁이는 파도에 몸을 맡긴다.

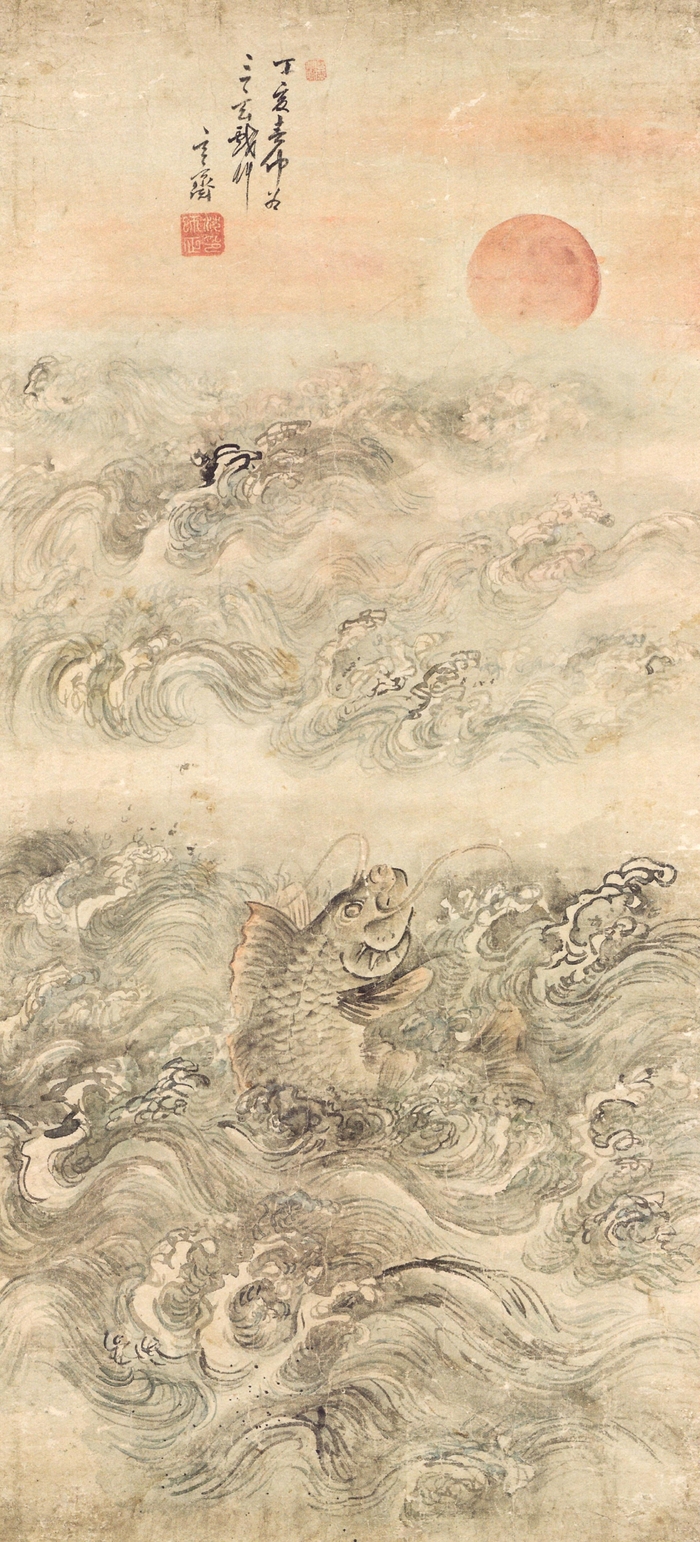

심사정, '어약영일', 종이에 엷은 색, 129.0×57.6cm, 간송미술관 소장

◆심사정과 정선의 바다

일출은 바다에서 봐야 제격이다. 잠이 가득한 눈을 비비며 새벽을 기다린 끝에 맞이하는 해가 '일출'이다. 수평선에서 솟아오르는 한 점이 빨갛게 고개를 내미는 순간 탄성이 앞선다. 매번 접하는 일출이지만 볼 때마다 다르다. 해돋이 작품 중 현재(玄齋) 심사정(沈師正, 1707~1769)의 '어약영일(魚躍迎日)'이 첫 손가락에 꼽힌다.

불그스레한 수평선 너머로 해가 둥실 떠올랐다. 물거품이 생생하다. 휘몰아치는 파도를 뚫고 솟아오른 잉어가 해를 영접한다. 등용문(登龍門)을 상징하듯 3단 형식의 구도로 이루어졌다. 하단에는 사실적인 물보라가 살아 꿈틀거리는 가운데 눈과 수염, 비늘을 생생하게 살린 잉어가 힘차게 뛰어오른다. 중단에는 파도를 아련하게 처리하여 거리감을 주었다. 붉게 물든 상단에는 해가 사방을 비추어 희망을 전한다. '정해(丁亥, 1767)년 2월 삼현(三玄)을 위해 장남삼아 그리다(丁亥春仲爲三玄戲作)'라고 썼다.

'어약영일'은 '물고기가 뛰어 해를 맞이하다'라는 뜻이다. 한 해의 소망이 담긴 작품이지만 바다 어종이 아닌 민물에 사는 잉어를 그렸다는 것이 어떤 의미가 있을까. 잉어가 파도를 헤치고 용솟음치는 것은 중국 황하의 '등용문'과 관련이 있다. 옛 이야기에 따르면, 잉어는 황하의 3단 폭포인 용문(龍門)을 뛰어올라야 용이 된다. 심사정이 한 해를 기원하는 일출에 과거급제를 상징하는 잉어를 그려서 시험을 앞둔 지인에게 선물로 주었다.

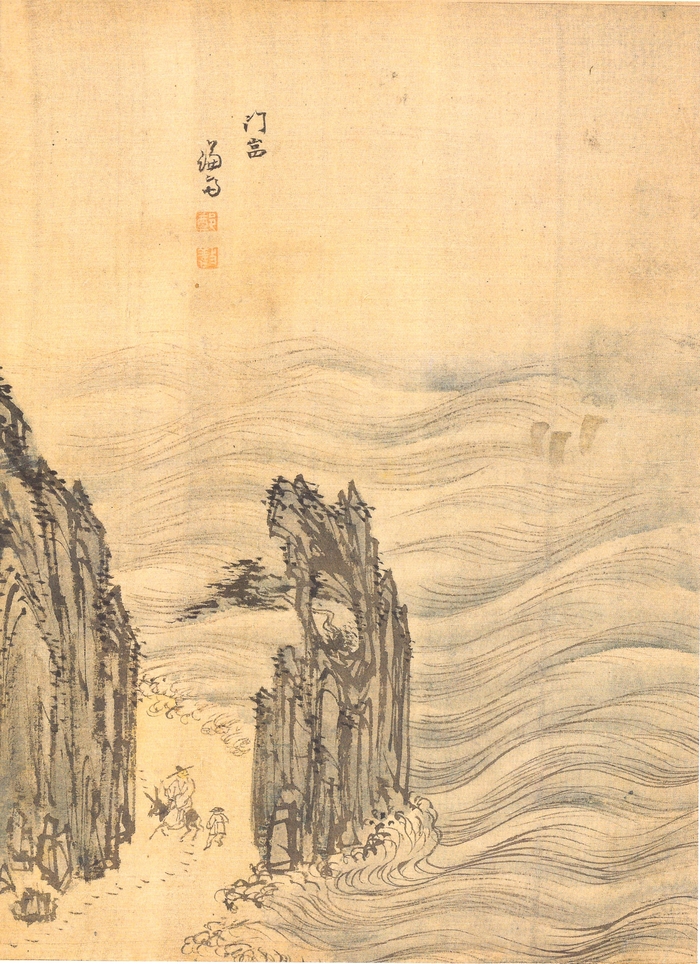

정선, '문암', 종이에 엷은 색, 32.8×25.0cm, 간송미술관 소장

해가 휘영청 떠올랐다. 가방을 챙겨 길을 떠난다. 겸재(謙齋) 정선(鄭敾, 1676~1759)이 그린 '문암(門岩)'을 보러 간다. 옛 문헌에 따르면, "문암(門巖)은 옹천(瓮遷) 북쪽 30리에 있는데, 두 개의 바위가 마주보고 서 있어 겨우 사람이 지나갈 만큼 좁은 바위 문 같다. 그 모양이 특이하고 돌빛이 아름다워 즐길 만하다. 그 위에 화초와 소나무가 뿌리를 내려 더 기이하다"(홍경모, 1774~1851)라고 했다. 정선은 이 '문암'을 소재로 작품을 여럿 그렸는데, 그 중 3점이 간송미술관에 있다.

땅에 부딪치는 파도가 사람을 덮칠 듯 일렁인다. 기이한 바위가 불이문처럼 우뚝 솟았다. 그 사이로 여행객이 아스라이 지나간다. 나귀를 탄 선비가 바위를 쳐다본다. 시동은 주인이 물보라를 맞을세라 주위를 살핀다. 구멍 뚫린 바위에 소나무가 멋스럽고, 파도 소리는 바다를 수호하는 '해수관음보살'의 게송이 되어 울려 퍼진다. 바다에는 3척의 배가 조업 중이다.

시선을 압도하는 바위가 여행객의 어깨를 움츠리게 만든다. 경이로운 자연을 접할 때마다 인간은 속세의 때를 벗는다. 진경 시의 대가 사천(槎川) 이병연(李秉淵, 1671~1751)은 정선의 '문암'을 보고 제시를 달았다. "석문(石門)이 어떤 문인가, 기이하구나 마주 솟았네. 저 나귀 탄 이, 어깨가 산자(山字) 같아 방불하구나."

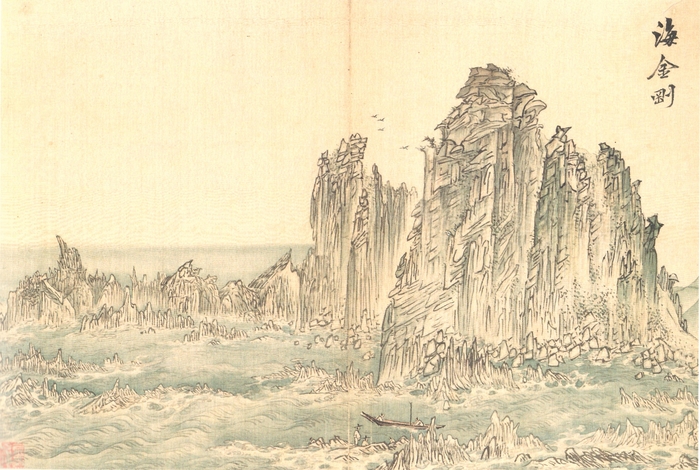

김하종, '해금강', 비단에 엷은 색, 27.2×41.8cm, 국립중앙박물관 소장

◆해금강과 경포대의 바다

금강산 일대를 돌아보고 동해안 관동지역의 명소 해금강을 유람한다. 관동팔경은 통천 총석정, 고성 삼일포, 간성 청간정, 양양 낙산사, 강릉 경포대, 삼척 죽서루, 울진 망양정, 평해 월송정을 일컫는다. 조선 후기에는 화가들이 여행을 하며 화첩(畵帖)을 제작하는 것이 유행이었는데, 유당(蕤堂) 김하종(金夏鍾, 1793~1875 이후)도 그 대열에 동참했다. 1816년 춘천부사 이광문(李光文, 178~1838)과 함께 금강산과 관동 일대 및 설악산을 유람하고, 현장 사생을 바탕으로 '해산도첩(海山圖帖)'을 제작한다. 25점의 작품이 수록된 '해산도첩'에는 출렁이는 물결이 요란한 '해금강'이 있다.

'해산도첩'은 주문자인 이광문의 사실주의적인 회화관과 24세의 젊은 화가 김하종의 개성이 합쳐진 예술적 산물이다. 작품은 명승지에 맞게 구도를 선택하여 시점을 새롭게 구성하였다. 사실적이며 실험적인 기법을 활용하여 참신한 느낌을 준다. 특히 3점의 설악산 작품은 19세기 유일한 실경산수화로 주목받는다.

'해금강'은 선비들이 직접 배를 타거나 물가에서 풍경을 즐기는 장면이다. 날카로운 바위를 빠른 필선으로 표현하여 강직한 느낌을 준다. 우직한 암벽과 생명력이 강한 나무의 재질을 살려 바다에 뜬 우주선 같다. 먹선의 농담을 조절하여 근경과 원경의 거리감을 두었다. 뾰족한 바위 사이로 빠른 물살이 화면에 생기를 불어넣는다. 낮은 바위에 선비들이 앉아서 병풍 바위를 감상한다. 출렁이는 바다 위에 한 명의 선비와 노를 젓는 뱃사공이 배를 타고 유람한다. 청록색으로 바다를 채색한 후, 먹선으로 물결을 사실적으로 그렸다. 조물주가 빚어 놓은 기암절벽의 아름다움에 여행객들은 온몸에 전율이 인다. 그 순간만큼은 자연에 귀의한 도인이 된다.

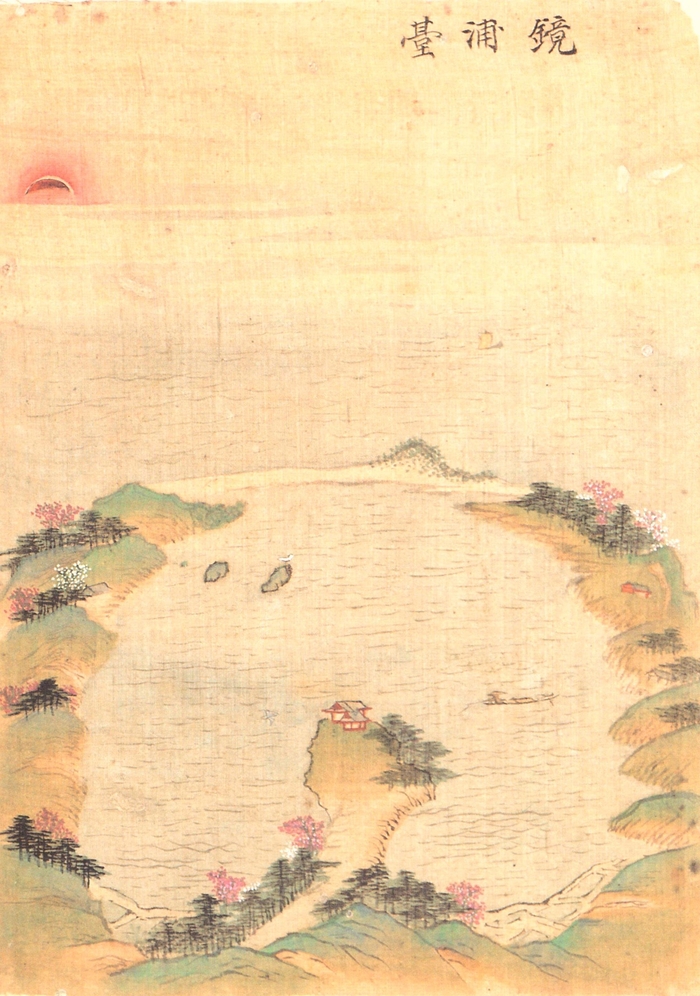

작자미상, '경포대', 31.5×22.5cm, 서울대학교규장각한국학연구원 소장

강릉 경포대에서 다시 일출을 맞이한다. 1745년과 1746년에 강원도 관찰사 김상성(金尙星, 1703~1755)이 강릉부사 조적명(趙迪命, 1685~1757), 삼척부사 오수채(吳遂采, 1692~1759) 등과 강원도 일대를 돌면서 민심을 살필 목적으로 화가를 대동하고 길을 나섰다. 화가는 관동팔경과 두 곳의 명승지를 더해서 10점의 그림을 그렸다. 관찰사 일행과 그림을 함께 감상한 문인들이 총 66수의 시를 실어 '관동십경첩'을 만들었다. 현재 한 점이 누락되어 9점이 남아 있는데, 화가의 이름은 알 수 없다. 작품은 화가의 기량과 개성이 한껏 발휘된 실경산수화이다.

'경포대(鏡浦臺)'는 산이 호수를 둥글게 감싸안고 있는 형상이다. 소나무와 꽃나무를 군데군데 배치하고 경치를 가장 잘 볼 수 있는 곳에 누각을 지어 바다를 감상할 수 있다. 호수에는 배 한 척이 떠 있으며, 호수 모래사장 넘어 넓은 바다가 쭉 뻗었다. 저 멀리 붉은 해가 솟아오른다. 경관을 아름답고 평온하게 그려서 나라의 안녕을 기원하는 관찰사의 뜻을 담았다. 백성을 걱정하고 보듬어주는 시를 곁들여 수려한 풍경이 더 의미가 있다. 일출을 바라보며 세상의 시름을 내려놓는다.

화가는 실제 경치를 그대로 묘사하기보다 지형과 시점을 달리하여 명승지의 특색을 나타내는 데 초점을 두었다. 잔잔한 수면의 동해와 호수를 육지와 산이 둥글게 둘러싼 모양으로 구도를 잡았다. 대체적으로 야단스럽지 않은 평온한 느낌이다. 드넓은 하늘에 구름을 그리고 산에는 소나무와 단풍나무를 그려서 계절 감각을 살렸다. 누각이나, 사찰을 내려다보이는 시점으로 그려서 한눈에 경치를 조망할 수 있게 했다. 원형 구도를 사용한 개성이 돋보인다. 짙은 녹색으로 산을 채색하고, 붉은색으로 단풍나무를 처리하여 채색이 강렬한, 예쁜 엽서 같다.

◆여행의 가장자리에 펼쳐진 바다

옛 화가들의 화첩을 보면서 동해의 명승지를 유람을 했다. 그들이 체험한 일출을 보며 나도 선정에 든다. 전망 좋은 카페에서 마음껏 바다를 즐긴다. 백사장이 눈부시다. 연인들이 해변을 걷고 있다. 파도가 발목을 적시는 모양이다. 가슴이 파랗게 물이 든다. 여행은 또 다른 나를 발견하게 하는 '무비자 여권'이다.

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지