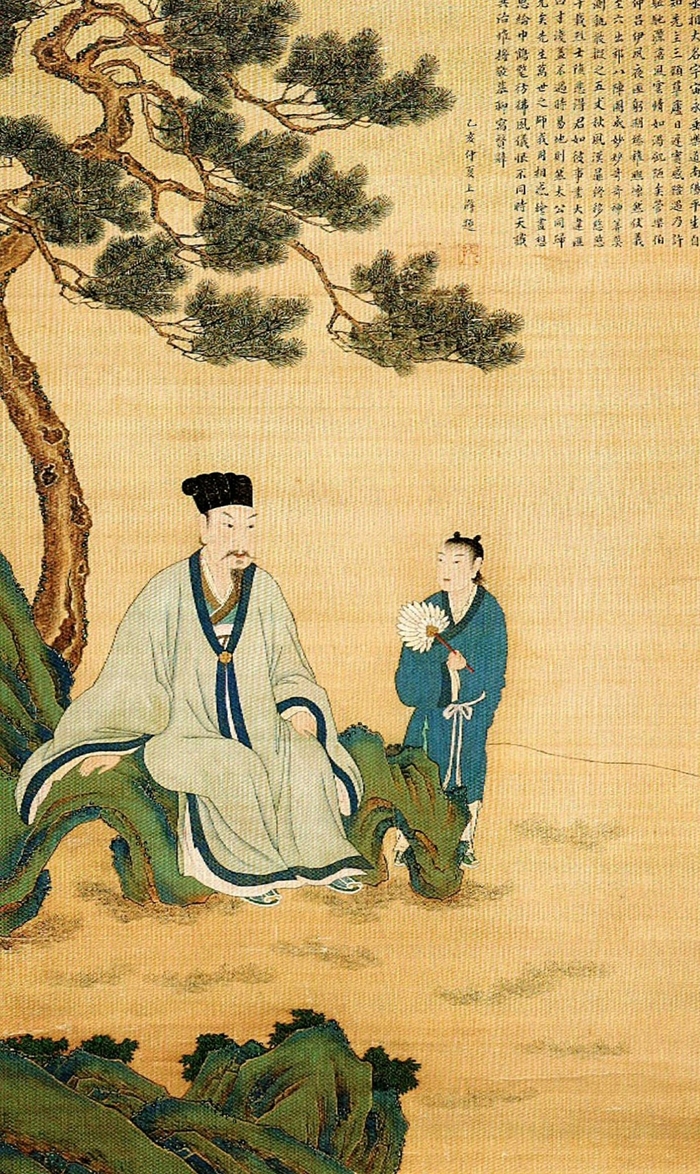

제갈량을 그린 조선시대 '제갈무후도'. 1695년에 제작된 이 그림 우측 상단에 숙종 임금의 시와 도장이 있다. 무후(武侯)는 제갈량의 작위. <국립중앙박물관 소장>

중국 후한 말기에 태어나 삼국시대 촉한의 재상을 지낸 제갈량(181~234). 공명(孔明)은 그의 자이고, 와룡이라는 별명으로 널리 알려져 있다. 탁월한 능력과 충성심으로 중국은 물론, 동아시아에서 훌륭한 신하이자 재상의 상징으로 여겨진 인물이다. 삼고초려, 수어지교, 난공불락, 칠종칠금, 읍참마속 등 지금도 널리 사용되는 여러 고사성어의 유래와 관련된 주인공이기도 한다.

중국 정사(正史) '삼국지'를 지은 진수는 그에 대해 '나라 안 모든 이가 그를 두려워하면서도 경애하고, 비록 형정(刑政)이 준엄했으나 원망하는 자가 없었다. 이는 그 마음이 공평하며, 권하고 경계하는 것이 분명했기 때문이다'고 평했다.

이런 제갈량은 거문고도 잘 알고 즐겨 연주했던 모양이다. 우리나라 대통령을 지낸 우남(雩南) 이승만(1875~1965)이 지은 '금(琴)'이라는 시가 있다. '천지간의 소리에는 캄캄한 사람이라 뜻을 알기 어렵지만/ 기꺼이 아양곡 타던 거문고 안고 무딘 귀라도 다가가 보려 하네/ 거문고를 타면 백성 구제하던 남쪽 궁전에 봉황이 날아왔고/ 거문고를 타서 적을 물리치던 서쪽 성에는 와룡선생이 있었지/ 도가 쇠하니 기생 음악은 쓸데없는 노랫말만 이어가고/ 성인 멀리하는 유림에 악곡은 이미 끊어졌다/ 말총은 아직 남아있어 거문고 줄이 끊어지진 않았으니/ 인간 세상에 남아 백아 만나기를 기다리리라'.

거문고를 읊은 이 시에 순임금이 남훈전(南薰殿) 궁궐에서 거문고(오현금)를 타던 고사와 제갈량이 빈 성에서 거문고(칠현금)를 타는 전략으로 적을 물리친 고사를 인용하고 있다.

◆거문고 하나로 적군을 물리친 제갈량

제갈량이 거문고를 뜯어 사마의를 물리쳤다는 '탄금주적(彈琴走敵)'의 공성계(空城計) 이야기는 나관중의 '삼국지연의'에 나온다. '삼국지' 주석에도 언급되어 있다고 한다. 제갈량은 양평이라는 곳에 군대를 주둔시켜두고, 대장군 위연과 왕평 등을 파견하여 조조의 군대를 공격하게 하였다. 때문에 제갈량이 주둔하는 서성(西城) 안에는 병들고 약한 소수의 병사들만 남아 있었다. 이때, 조조의 군대가 대도독 사마의(司馬懿)의 통솔로 양평을 향하여 진군하고 있다는 소식이 전해졌다. 사마의의 대규모 병력(20만 명)이 밀려오는데, 휘하에는 2천500명의 병력밖에 없었다. 성을 지키고 있던 군사들이 놀라지 않을 수 없는 소식이었다. 이 소식을 들은 제갈량은 군사들에게 성 안에 길목을 지키게 하고, 성문을 활짝 열어 둔 채 20여 명의 군사를 백성들로 꾸며 청소를 하게 했다. 사마의를 영접하는 것처럼 꾸민 것이다.

그리고 자신은 눈에 잘 띄는 성의 누각 난간에 기대 앉아, 군포(軍袍) 대신 도포(道袍)를 입고 한가롭게 거문고를 뜯었다. 성을 공격하러 온 사마의는 이 광경을 보고, 여기에는 분명히 제갈량이 대군을 감추어두고 자신들을 성 안으로 유인하려는 계략이 숨어 있다고 판단했다. 사마의는 "제갈량은 평생에 위험한 모험을 절대로 하지 않았다. 그가 이렇게 성문을 크게 열어놓은 것은 반드시 매복이 있는 것이다. 우리 군마가 만일 성안으로 공격해 들어갔다가는 반드시 그의 계교에 빠질 것이니 속히 물러나느니만 못하다"하고 후퇴를 명했다.

제갈량은 위나라 병사들이 물러가는 것을 본 뒤 말했다. "사마의는 내가 평생에 위험한 노릇을 않는 것을 아는 까닭에 이와 같은 모양을 보고 복병이 있을까 의심하여 물러간 것이다. 내가 이번에는 부득이하여 시도해 본 계책이다. 나도 큰 위험을 안고 공성계를 써본 것이다. 만일 상대가 사마의가 아니었다면 성공하기 어려웠을 것이다."

이처럼 비어 있는 성으로 적을 유인해 적을 혼란에 빠뜨리는 계책을 '공성계'라 한다. 공성계로는 성을 비운 척하면서 적군을 깊숙이 유인하여 섬멸하는 방법이 있고, 적이 대비를 단단히 해놨다고 오판하게 만들어 도망가게 하는 방법이 있다. 제갈량의 공성계는 후자의 경우다.

이때 제갈량이 거문고를 뜯어 사마의 대군을 물리쳤다는 고사가 바로 '탄금주적(彈琴走敵)'이다. 제갈량의 입장에서는 도망갈 수도, 그렇다고 전면전으로 싸울 수도 없는 상황에서 순간적으로 대처할 수 있는 유일한 방법이 그의 재치 있는 임기응변적 심리전인 '공성계'일 수밖에 없었을 것이다. 대군이 몰려와도 아무 일 없다는 듯 청소를 하게 하고 자신은 거문고를 뜯고 있는 전략을 사용한 것이다.

◆'금경(琴經)'도 저술했다는 제갈량

제갈량이 썼다고 전해지는 '금경(琴經)'은 그의 음악적 재능과 조예를 보여주는 중요한 기록이다. 이 책의 원본은 현재 전하지 않는다. '금경'에 대한 정보는 후대의 문헌들을 통해 간접적으로 파악할 수 있다.

'중흥서목(中興書目)'이라는 문헌에 따르면, 제갈량은 거문고를 직접 만들고 연주하며 터득한 음악 이론을 이 책 '금경'에 담았다고 한다. '중흥서목'은 남송 때 왕응린(王應麟·1223~1296)이 편찬한, 송나라 시대에 편찬된 책의 목록을 정리한 백과사전류 저작 '옥해(玉海)'라는 책의 한 부분이다. '금경'은 거문고 제작의 시작(制琴之始)과 칠현(七絃)의 소리에 대해 서술하고, 거문고의 줄을 짚는 자리를 표시하는 13개의 휘(徽)의 모양과 그 의미를 담았다고 한다.

제갈량은 '양보음(梁父吟)'이라는 악곡을 지었다는 기록도 있다. 이 노래는 원래부터 존재했던 민요였지만, 제갈량이 거문고 연주에 맞게 편곡하거나 새로운 의미를 부여하여 널리 알려지게 된 것으로 추정된다. 거문고를 잘 다루었던 제갈량은 이처럼 음악에 대한 전반적인 교양과 높은 예술적 성취를 이룬 것으로 보인다. 그러니 그의 거문고 연주와 관련된 일화들이 단순한 허구가 아니라, 실제 그의 음악적 소양에 기반한 것이라고 하겠다.

중국 산시성(陝西城) 한중(漢中)시 면현((勉縣)에 제갈량의 묘가 있다. 한중 서북쪽에 위치한 면현은 삼국지 영웅들의 최대 격전지이이면서 제갈량의 묘가 있는 정군산(定軍山)이 자리하고 있는 곳이다. '정군산 무후묘 안에 석금(石琴)이 하나 있는데, 이를 스치면 소리가 맑고 가락이 높으며, (제갈)무후가 남겼다고 한다'라는 기록이 남아 있다고 한다.

면현에는 제갈량을 기리는 사당 '무후사(武候祠)'가 있는데, 263년에 창건되었다 한다. 제갈량 묘 인근에 있는 이 무후사는 중국 곳곳의 2천여 개 무후사 중 가장 먼저 세워진 제갈량 사당이다. 이 무후사의 금루(琴樓) 왼쪽에 동한(東漢) 시대의 석양(石羊) 있고, 누각 2층에는 서진(西晉) 시대의 책상과 석금이 있었는데 문화혁명 시기에 훼손됐다고 한다.

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지