세자가 죽었다.

세자가 죽었다.1645년 5월21일, 인조(仁祖, 1595~1649)의 장남 소현세자(昭顯世子, 1612~1645)가 이생을 떠났다. 병자호란(1636~1637)의 패배로 소현세자와 둘째아들 봉림대군(鳳林大君, 1619~1659)이 청나라에 볼모로 끌려가서 약 9년간의 생활을 끝내고 조선으로 돌아온 직후다. 3개월 만에 소현세자가 죽자 봉림대군이 세자로 책봉되고, 훗날 효종이 된다. 이 모든 일을 지켜본 셋째아들 인평대군(麟坪大君) 이요(1622~1658)는 세상을 등진 채 소현세자의 극락왕생을 빌어주기 위해서 절을 찾아 나섰다.

소현세자의 죽음 지켜 본 인평대군

안성 청룡사에 안착 불교에 귀의해

형의 극락왕생 빌며 괘불탱화 조성

보관 쓰고 연꽃 든 통도사 괘불탱화

석가모니의 신령스러운 위력 돋보여

중생들 고통 보듬으며 깨달음 전해

◆인평대군과 괘불탱화

◆인평대군과 괘불탱화소현세자의 죽음을 지켜본 인평대군이 전국을 유람하고 안착한 곳은 안성 청룡사였다. 그는 예술을 즐기며 탈속한 사람이 되어 살았다. 불교에 귀의해 형의 명복을 빌었다. 1658년 5월 청룡사에서는 큰 불사인 괘불탱화(掛佛幀畵)를 완성한다. 그해 5월13일 인평대군도 생을 마감한다. 인평대군의 가문에서는 청룡사를 원당(願堂)으로 삼고, 그의 초상화와 위패를 모셨다. 청룡사 괘불탱화의 화기에는 인평대군과 관련된 내용이 전혀 없지만 과연 그럴까. 괘불탱화는 법당 밖에서 치르는 의식용 불화다. 대부분의 크기가 약 1천500㎝ 이상의 길이에 폭이 700~800㎝로, 야외의식에 맞는 형식을 취하고 있다. 법당 바깥에 마련된 괘불대(掛佛臺)에 거는 걸개그림으로, 괘불재(掛佛齋)에 사용됐다. 괘불재는 무주고혼(無主孤魂)을 위해서 천도재(薦度齋)를 지내는 수륙재(水陸齋)와 생전에 미리 부처에게 복덕을 기원하는 생전예수재(生前豫修齋), 영혼 천도뿐만 아니라 영산법회(靈山法會)를 상징하는 영산재(靈山齋) 등을 일컫는다.

조선시대에는 크고 작은 자연재해가 일어나고, 임진왜란(1592~1598)과 병자호란의 전란으로 국토가 피폐해지고, 백성은 혼란에 빠졌다. 나라에서는 각 사찰에서 백성을 위로하는 차원에서 재를 지내도록 하였다. 영산재와 수륙재는 야외에 법단(法壇)을 만들고 수많은 대중 앞에서 거행됐기에, 의식에 맞는 괘불탱화가 조성됐다. 17세기와 18세기에 가장 많이 제작됐고, 19세기에는 경기도와 서울을 중심으로 조성됐다. 20세기에도 조성돼 현존하는 괘불은 120여 점이 있다.

◆사리불이 물음을 구하는 청룡사 괘불탱화

죽음을 예감한 인평대군은 소현세자와 자신의 추복을 위해 큰 불사를 계획한다. 다름 아닌 '청룡사 괘불탱화'를 조성하는 것이었다. 화원화가인 사과(司果) 박란(朴蘭)과 명옥(明玉), 응상(應尙), 정심(淨心), 법능(法能) 네 명의 비구가 참여했다. 괘불탱화에 화원화가가 참여한 것은 청룡사가 인평대군과의 각별한 관계이기에 가능했다.

괘불탱화의 서사는 석가모니불이 인도 영취산에서 제자들에게 '법화경(法華經)'을 설하는 법회의 장면으로 구성된다. 석가모니를 중심으로, 대중이 모임을 갖고 기념 촬영하듯 모습을 취했다. 그런데 특이하게도 '청룡사 괘불탱화'에는 석가모니불 앞에 물음을 구하는 스님이 앉아 있다. 무릎을 꿇은 스님 좌우에는 6명의 보살과 범천·제석천이, 그 옆쪽으로 사천왕이 각각 포즈를 취했다. 상단부에는 제자들과 인왕, 천룡부 등의 인물이 병풍처럼 얼굴을 내밀었다. 뒤쪽으로 갈수록 점차 인물들의 얼굴 크기가 줄어드는 원근법을 적용했다.

'청룡사 괘불탱화'에는 주인공인 석가모니불의 이목구비를 가는 먹선으로 그렸다. 눈썹은 먹선 위에 녹색을 칠하고, 눈은 짙은 먹선으로 윗 눈꺼풀을 긋고 얇은 선으로 속눈썹을 그렸다. 눈동자는 검은 먹선으로 외곽선을 긋고, 남색으로 칠한 다음, 그 위에 먹으로 눈동자를 마감했다. 코는 먹선으로 콧등을 그리고, 콧망울을 이중으로 표현했다. 입술은 붉은색을 칠한 다음 윗입술과 아랫입술을 먹선으로 구분 지었다. 보살들의 얼굴 표현도 이와 같은 방식으로 처리했다. 상단에 위치한 제자들의 두상은 가늘고 일정한 먹선으로 윤곽선을 그었다. 섬세한 선의 사용과 서양화 기법의 음영법을 가미한 점은 작품을 주관한 화원 박란의 영향으로 짐작된다. 화면 하단에는 꽃이 그려진 양탄자가 깔려있다. 노란색과 하늘색, 분홍색 구름들이 인물의 공간을 경계지었다. 하늘에는 매화점형문(梅花點形紋)이 박혀 있어 초기 괘불탱화의 도상적 특징을 보여준다.

'청룡사 괘불탱화'의 화기에는 왕과 왕비, 세자의 천수를 축원하는 기록이 있어 왕실과 관련된 불화임을 유추할 수 있다. 큰 특징은 석가모니불 앞에 무릎을 꿇은 스님이다. 누구일까. 석가모니의 제자 사리불(舍利佛)이다. 사리불을 대신해서 인평대군이 석가모니에게 인생의 물음을 구하는 것은 아닐까. 인평대군은 괘불탱화를 완성하고 스스로 천도했다.

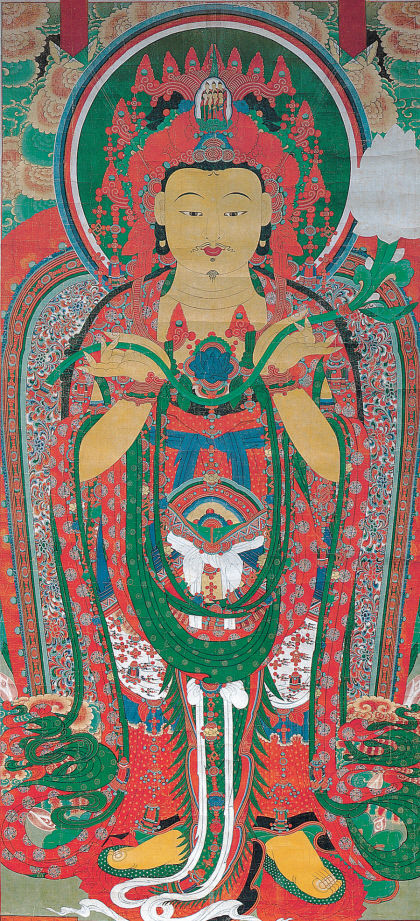

◆꽃을 든 부처, 통도사 괘불탱화

◆꽃을 든 부처, 통도사 괘불탱화석가모니불의 설법을 듣기 위해서 영취산에 대중이 몰려들었다. 갑자기 하늘에서 꽃비가 내렸다. 석가모니불이 땅에 떨어진 연꽃을 주워들어 보이자 제자 가섭이 미소를 지었다. 이 장면을 창안해 불화를 그린 스님들은 새로운 형식의 괘불탱화를 조성했다. 석가모니불의 또 다른 모습인 노사나불로 나타나 머리에는 보관을 쓰고 꽃을 들었다. 이를 '보관노사나불도(寶冠盧舍那佛圖)'라고 한다. 노사나불이 두 팔을 가슴까지 들어 올린 설법형 수인(手印)을 하거나 연꽃가지를 들고 있는 두 종류의 괘불탱화가 있다. 다양한 도상적 변모를 보여주는 괘불탱화는 시·공간을 초월한 불국토에 대한 염원과 중생의 근기에 맞게 다른 모습으로 현현한 석가모니의 신통력을 보여준다.

양산 통도사에는 1767년과 1792년에 제작된 괘불탱화가 두 점 있다. 두 작품 모두 머리에 보관을 쓴 노사나불이 연꽃가지를 들고 있는 입상 형식이다. 1792년에 조성된 '통도사 괘불탱화'는 대중을 거느리지 않은 독존 형식이다. 머리에는 보관을 쓰고, 두 손에 흰 연꽃을 다소곳이 든 노사나불이다. 상단에는 뭉게구름이 펼쳐져 신령스럽다. 녹색 바탕의 두광은 흰색과 붉은색, 청색과 파란색 띠를 둘렀다. 부처의 얼굴은 둥글고 원만하다. 머리에 쓴 보관에는 일곱 분의 부처가 구름 위에 서 있다. 보석과 신비한 무늬로 부처의 위력을 과시한다. 양손은 가슴 위로 올려 연꽃가지를 들었다. 'U'자 형의 천의를 입고 있으며, 양팔을 휘감은 옷자락이 바닥으로 흘러내려 오색 천의가 바다를 이룬다. 양 발은 연꽃 위에 당당하게 내디뎠다. 백색, 주홍, 군청, 녹색으로 화려한 꽃이 장식된 신광은 중생의 고통을 보듬어주는 날개를 펼친 듯하다.

◆연담 김명국의 죽음의 자화상

한 중생이 부처의 날개 속으로 찾아들었다. 괘불탱화가 대웅전 앞마당에 걸리는 날, 음악소리에 대중은 흥에 겨워 부처를 우러러본다. 부처가 하늘에서 구름을 타고 내려선다. 죽음을 앞둔 한 사람이 자신을 천도하기 위해서 '야단법석'에 참석했다. 선승화로 일본에까지 유명세를 떨친 연담(蓮潭) 김명국(金明國, 1600~1662 이후)이 당사자다. 그의 죽음은 확실하게 알려지진 않았지만 자신의 천도를 위해 남긴 작품이 한 점 있다. 작품 '죽음의 자화상'은 등골이 오싹하리만치 괴이하다. 한 사람이 상복을 입고 건(巾)을 뒤집어 쓴 채, 지팡이를 잡고 오른쪽을 향해 걷고 있다. 인물 상단에는 화제가 적혀 있다.

"없는 것으로 있는 것을 만드니(將無能作有)/ 그림으로 모습을 그릴지언정 어찌 무슨 말을 전하랴(畵貌豈傳言)/ 세상엔 시인이 많고 많지만(世上多騷客)/ 누가 이미 흩어진 혼을 불러주리오(誰招己散魂)." 이 화제는 마치 열반에 들기 전 스님이 남기는 임종게를 연상케 한다. 김명국은 극락세계로 향하는 자신의 모습을 그림으로 남긴 '신필(神筆)의 화가'였다. 천도재에서 구원 받은 고혼이 극락세계에 도착해 보니 연꽃이 핀 정원이다. 불교에서 연꽃은 모든 영혼의 탄생처로 보았다. 연꽃은 극락세계를 표현함으로써 일반대중도 극락왕생의 염원을 간절히 빌게 된다. 연꽃 정원에서 고혼은 아미타불과 마주한다.

인간에게 죽음은 두려운 대상이지만, 이생의 작별은 내생의 탄생이다. 인평대군은 자신의 염원을 담은 '청룡사 괘불탱화'를 조성하고, 또 다른 세상으로 건너갔다. 부처에게 물음을 구하는 스님이 되어 연꽃으로 화현했다. 괘불탱화는 중생을 깨닫게 하는 '한 폭의 회화적 경전(經典)'이다.

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지