중국 북송(北宋) 시대의 대문호 동파(東坡) 소식(1037~1101). 유교·불교·도교 사상을 융합해 독자적인 철학을 발전시킨 그는 당송팔대가(唐宋八大家) 중 한 사람으로 시(詩)·서(書)·화(畫) 모두에 뛰어났다. 돼지고기 요리인 '동파육'의 주인공이기도 하다. 그는 특히 거문고(중국 칠현금)를 가까이하며 즐겼는데, 단순한 연주를 넘어 거문고에 담긴 철학적·예술적 의미를 탐구했다. 거문고는 당시 문인 사대부들에게 심성을 수양하고 자연과 교감하며 자신의 뜻을 표현하는 중요한 매개체였다. 소식 역시 거문고를 통해 이러한 풍류를 즐기며 발전시켰다.

소식과 거문고를 이야기할 때 '무현금(無絃琴)'의 정신을 언급하지 않을 수가 없을 것이다. 이는 단순히 '줄이 없는 거문고' 자체를 의미하는 것에 그치는 것이 아니라, 물리적 소리 자체를 넘어 마음으로 소리를 듣는 경지를 의미한다.

무현금 문화는 중국 동진 시대의 시인 도연명(365~427)의 무현금 일화에서 본격적으로 시작된다. 그는 술에 취하면 무현금을 어루만지며 자신의 뜻을 담아 표현하곤 했다고 전해진다. 소식 역시 도연명의 이러한 정신을 계승하여 음악은 단순히 귀로 듣는 소리에 그치는 것이 아니라, 마음으로 느끼고 이해할 수 있어야 한다고 강조했다.

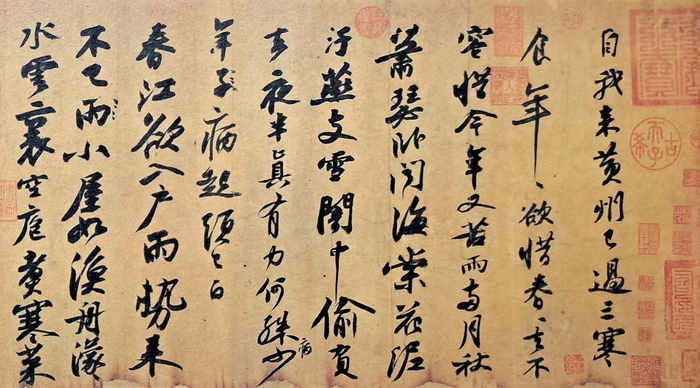

뛰어난 서예가이기도 한 소식의 서예 작품 '한식첩(寒食帖)'(부분). 유배지(黃州)에서 한식날을 보내며 자신의 인생에 대한 처량하고 고독한 심정을 담은 글을 짓고 쓴 작품이다. 원나라 때 서예가 선우추(鮮于樞)는 이것을 왕희지의 '난정서(蘭亭序)', 안진경의 '제질고(祭姪稿)'에 이은 '천하 제삼 행서'라고 평했다. <타이베이고궁박물관 소장>

◆소식의 '금시(琴詩)'

소식은 '금시(琴詩)'라는 시에서 이렇게 읊었다. '거문고 소리가 거문고 위에서 난다고 한다면(若言琴上有琴聲)/ 갑 속에 두었을 때 어찌하여 울리지 않는가(放在匣中何不鳴)/ 소리가 손가락 끝에서 난다고 한다면(若言聲在指頭上)/ 어찌하여 그대 손가락 끝에서 듣지 못하는가(何不於君指上聽)'.

거문고 소리가 단순히 악기 자체나 연주자의 손가락에서 나오는 것이 아니라, 악기와 손가락, 그리고 듣는 이의 마음이 합쳐질 때 비로소 완전한 소리가 된다는 철학적 질문을 던지고 있다. 이는 모든 존재가 상호작용을 통해 의미를 가지며, 궁극적인 진리는 눈에 보이는 현상 너머에 있음을 시사한다.

거문고 연주를 듣고 느낀 바가 있어 지은 이 시는 불교 게송(偈頌)과 비슷한, 일종의 선문답으로 보기도 한다. 불교에도 심취한 소식은 선불교의 깊은 깨달음이 담긴 철리시(哲理詩)를 많이 읊었다. 불교 '능엄경(楞嚴經)'에 이런 구절이 나온다.

'거문고와 비파가 비록 아름다운 소리 가졌으나(琴瑟琵琶 雖有妙音)/ 오묘한 손놀림이 없으면 소리를 낼 수 없다네(若無妙指 終不能發)/ 그대와 중생들도 역시 이와 같은 것이다(汝與衆生 亦復如是)'.

소식은 문인화의 이념을 확립하는 데 큰 영향을 미친 인물이다. 문인화는 단순한 기교를 넘어 작가의 학문과 사상, 인품을 담아내는 것을 중요하게 여겼다. 거문고는 이러한 문인화의 주제로 자주 등장했으며, 소식의 사상과도 연결된다. 그림 속에서 거문고를 타는 선비의 모습은 속세를 벗어나 자연 속에서 자신의 심성을 수양하는 문인의 이상적인 삶을 나타낸다. 소식 역시 관직에서 좌천되어 유배 생활을 할 때 자연 속에서 거문고를 통해 위안을 얻고, 자신의 내면을 성찰했을 것이다.

소식에게 거문고는 이처럼 단순한 악기가 아니라 자신의 철학을 담고, 정신적 수양을 돕고, 세상과 소통하는 중요한 존재였다. 그는 시·그림·음악을 통해 세상을 보고 자신의 내면을 표현하고자 했으며, 거문고는 그러한 내면의 경지를 표현하는 데 있어 중요한 상징이었다고 할 수 있을 것이다.

◆소식의 거문고 시

거문고를 소재로 한 소식의 시를 더 보자. 먼저 '춘야(春夜)'라는 작품이다. '봄밤 한 시각이 천금의 값이라/ 꽃은 향기가, 달은 그림자가 아름답다 노래와 거문고 소리 끝난 누각은 고요하고/ 그네 뛰던 후원 뒤뜰엔 밤이 깊어만 간다'.

그는 '금자유사묘(琴者有四妙)'라는 시도 남겼다고 한다. '거문고에는 네 가지 묘미가 있다(琴者有四妙)/ 첫째는 맑음이고(一曰清) 둘째는 멀리 울림이다(二曰遠) 셋째는 담담함이고(三曰淡) 넷째는 고요함이다(四曰寂)/ 이 네 가지는(此四者) 모두 비움과 고요함에서 나온 것이다(皆出於虛靜) 억지로 꾸며낸 마음에서 비롯된 것이 아니다(非有心也)'.

단순한 거문고 소리의 묘사를 넘어, 소식이 추구했던 예술관과 인생관을 담고 있다. 인위적인 기교나 욕심을 버리고, 마음을 비우고 고요하게 유지할 때 비로소 진정한 아름다움과 도의 경지에 이를 수 있다는 것을 전하고 있다. 거문고 소리의 맑음, 멀리 울림, 담담함, 고요함은 이러한 '허정(虛靜)'의 상태에서 자연스럽게 발현되는 것임을 강조한다.

너무나 유명한 그의 대표작으로 '수조가두(水調歌頭)'가 있다. 이 송사(宋詞)는 조선 선비들이 거문고 곡으로 연주하곤 했던 작품이기도 하다. 중국에서는 '단원인장구(但願人長久)'라는 제목의 가요로도 널리 알려져 있는데, 덩리쥔을 비롯해 여러 중화권 여가수들이 불렀다.

'밝은 달은 언제부터 떠 있었는가/ 술잔 들고 하늘에 물어 보네/ 하늘 궁궐에서도 모르리라/ 오늘 밤이 무슨 날인지/ 바람 타고 돌아가려해도/ 하늘 궁궐이 너무 높고 추울까 두려워라/ 일어나 춤추며 맑은 그림자와 노니나니/ 어찌 인간 세상에 비하리/ 붉은 누각 돌아 든 달빛이 비단창가에 내렸으니 달빛에 잠을 이룰 수 없네/ 달은 나와 원한을 품을 일도 없을 터인데/ 어이하여 이별할 때면 이리도 둥근가/ 인생에는 기쁨과 슬픔, 만남과 이별이 있고/ 달은 밝음과 어두움, 둥글고 이지러짐이 있으니/ 이러한 일은 자고로 완전하기 어려워라/ 내 다만 바라는 건 그대가 오래도록 살아(但願人長久)/ 천리 밖에서나마 저 고운 달을 함께 보는 것이네(千里共嬋娟)'.

소식은 이 작품의 서문에서 '병진년(1076) 중추절에 즐겁게 술을 마시다가 새벽에 이르러 크게 취했다. 이 가사를 짓고 아울러 자유(子由: 아우 소철)를 생각하노라'고 적었다. 추석 보름달을 바라보면서 7년 동안 만나지 못한, 멀리 있는 아우를 생각하며 지은 작품이다. 서로 멀리 객지에 떨어져 있지만, 건강하게 오래도록 함께 달을 보자며 그리워하는 마음이 절절히 전해지는 작품이다.

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[TK큐] 보이지 않는 사람까지 생각한 설계…웁살라의 이동권](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202512/news-m.v1.20251215.bfdbbf3c03f847d0822c6dcb53c54e24_P1.jpg)