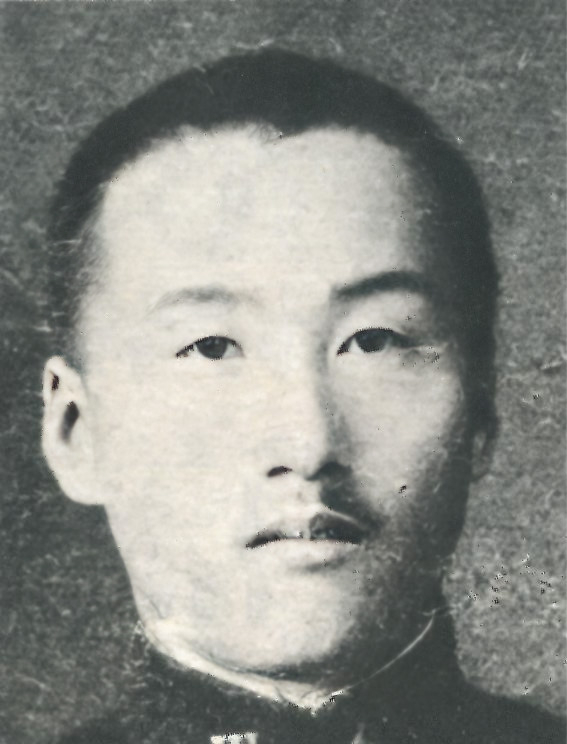

김종철(金鍾喆, 1888~1941) : 경주→서울→압록강→경남→중국 상하이→중국 난징→함북

의용단 가입하며 독립운동 시작

자신 붙잡은 순사에 총격으로 저지

이후 만주 가서도 자금모집 활동

살아서 독립과 대종천 다시 못본 그

훗날 고향마을에 흉상으로 돌아와

김종철은 1888년 경주 양북면(지금의 문무대왕면) 용당리 450번지에서 태어났다. 어릴 때 그는 종종 "종철아, 대종천 가서 종 쳐라"식 놀림을 받곤 했다. 마을 바로 앞을 흐르는 큰 개울 수준의 강이 대종천(大鐘川)이었다. 물이 세게 흐르면 강바닥 아래에서 큰 종소리가 난다 해 그런 이름을 얻었다.

전설은 두 갈래였다. 하나는 몽고군이 황룡사 대종을 가져가려고 배에 실어 옮기던 중 침몰했고, 그 결과 물살이 강해지면 묻혀 있는 종을 건드려 소리가 난다는 것이었다. 다른 하나는 왜구들이 감은사 종을 훔쳐 가려다가 빠뜨렸다는것이다.

깊은 지점이 거의 없는 대종천은 용당마을 아이들에게 은어를 잡거나 헤엄을 치는 일상의 놀이터였다. 실제로 종소리가 나는지 아이들이 호기심을 느끼지 않을 리 없었다. 어떤 아이는 강돌에 귀를 대어본 뒤 '아무 소리도 안나는데? 웅웅거리는 소리는 안 들려…' 하고 실망스러운 표정을 짓곤 했다.

경주 문무대왕면 용당마을에 있는 김종철의 생가터. 용당마을 근처엔 대종천이 있고, 대종천은 용당마을 아이들의 놀이터였다. 어린 김종철도 대종천에서 헤엄을 치거나 물고기를 잡곤 했다.

김종철도 여러 번 그렇게 해보았다. 종소리가 웅웅 울리는 날은 없었다. 그래도 용당리 아이들은 한결같이 "강물이 세차게 흘러야 종이 울린다는데, 지금 이렇게 잔잔하니 무슨 종소리가 나겠어?" 하면서 "어른이 되면 물이 많아도 강에 들어갈 수 있으니 그때 확인해 보자"라며 기대감을 달래곤 했다.

마을에서 바다로 가는 중간쯤의 감은사 동서 쌍탑도 그랬다. 감은사 탑은 기후가 나쁘지 않으면 지붕선이 낱낱이 시선에 잡힐 만큼 가까이 있었다. 문무대왕이 왜구를 막기 위해 감포 앞 해저에 자신의 무덤을 썼고, 용왕이 된 아버지 문무대왕의 거처를 마련하기 위해 아들 신문왕이 바다에서 감은사까지 땅속 물길을 내어 두었다는 전설은 듣기만 해도 가슴이 설렜다.

실제 사실이든 그저 민간에 떠도는 설화든, 외적이 우리나라 대종을 가져 가려했다는 전설과 감은사 용왕 이야기는 용당리 일대 아이들의 성장해가는 마음을 자연스레 민족애로 달궜다. 아득한 혁거세왕 시절부터 왜구가 끈질기게 침입해온 길목에서 태어나고 자랐으니 어쩌면 그런 정서는 조상 대대로 쌓여 본성으로 정착됐는지도 모를 일이었다.

그같은 정서는 1919년 기미독립만세운동을 겪으면서 더욱 강고해졌다. 1919년 3∼5월 석 달 동안 일제는 우리나라 사람을 7천509명, 하루 평균 81.6명 학살했다. 평화 시위로 독립을 부르짖던 한국인들은 분노했고, 만세운동으로 국권을 회복할 수 없다는 사실을 절감했으며, 국외 무장 투쟁에 뛰어드는 사람들이 크게 늘어났다.

31세 청년 김종철도 국내외의 민족 독립운동을 거국적인 항쟁으로 유도해 더 조직적이고 체계적인 독립운동으로 발전시킨 3·1운동을 겪으면서 망명 독립운동을 결심하기에 이르렀다.

김종철이 압록강을 넘고 만주를 거쳐 임시정부에 당도해 얼마 지나지 않았을 때, 네 살 연하의 김봉규도 망명을 왔다. 그는 만나자마자 김종철에게 "대종천에서 본 적이 있습니다"라고 했다.

자신의 고향마을인 팔조리에는 물고기를 잡거나 물놀이를 할 수 있는 물길이 없어 대종천을 가끔 찾았는데 그곳에서 동네 형들과 어울리고 있는 김종철을 멀찍이서 보았다는 이야기였다. 용당리와 팔조리는 해발 213m 야트막한 연대산 서쪽 능선을 경계로 남북 약 10리(8㎞) 직선거리에 위치하는 인근 마을이었다.

뒤를 이어 펼쳐진 김봉규의 회고담이 김종철의 심금을 깊게 울렸다. "오후 저물 무렵 대종천 하류에서 감은사 방향을 바라보며 물놀이를 할 때면 까닭도 없이 마음이 막 달아올랐습니다. 너무나 아름다운 노을로 발갛게 물든 대종천의 빛깔은 마치 나의 심장 속 깊은 곳을 일깨우는 두근거림인 듯 싶었습니다."

김봉규가 말을 이었다. "이게 무슨 느낌이지? 알 수가 없었습니다. 그런데 3월15일 봉황대 일원에서 독립만세를 부르짖는데, 대종천 노을을 보며 받았던 그 붉은 느낌이 마구 가슴 안에서 솟구쳤습니다. 아, 바로 이것이구나! 이것이야!"

물론 대종천에서 놀던 아이들 모두가 그런 느낌을 받았을 수는 없겠지만, 김종철은 김봉규의 말이 고스란히 이해됐다. '어릴 때부터 민족차별에 대한 반감과 분노를 일으킬 줄 알았던 아이들은 커서 끝내 이렇게 독립운동의 길로 들어서는구나!'

경주 정내영선생 공적비. 정내영 선생은 경주 나정리 출신으로 김종철과 함께 의용단의 군자금 모금 임무를 수행했다.

다시 얼마 지나지 않아 나정리 출신의 정내영까지 왔다. 바닷가의 나정리는 팔조리에서 동쪽으로 약 10리 떨어진 촌락이었다. 나정리 사람이 경주로 가려면 팔조리 경유가 필수였으니 두 마을은 그야말로 윗마을 아랫마을 사이였다. 즉 나정리는 연대산 정상부를 중간에 두고 용당리 동북쪽 10리 직선거리 해안에 위치했다. 나정리 사람 역시 민물에서 놀려면 대종천이 가장 가까웠으니, 용당리에서 감은사를 거쳐 하류까지 가는 것과 별반 차이가 나지도 않았다.

정내영은 김종철보다 11세, 김봉규보다 7세 아래로 나이 차이가 조금 나는 편이어서 고향에 살 때의 안면은 없었다. 그래도 세 마을이 모두 얕은 연대산을 중심으로 동쪽, 남쪽, 북쪽 비탈에 이웃하고 있는 동향이었으므로 세 사람은 금세 친근해졌다.

임시정부 산하 의용단은 대구 출신 송두환을 책임자로 해서 김종철, 김봉규, 정내영 등에게 경상도 일원 군자금 모금 임무를 부여했다.

'평안남도로 간 단원들은 경찰서에 폭탄을 던지는 등 맹렬한 활동을 펼쳤다. 의열단처럼 말이다. 그런데 군자금 모금 활동이라?' 김종철은 불만을 드러내지는 않았다. 군자금이 없으면 독립운동은 불가능하다. 누군가는 그 일을 해야 한다.

일행은 압록강을 되건너 1920년 9월 국내로 잠입했다. 이윽고 12월6일 김종철과 김봉규는 경남 합천 삼백면 우조리와 의령 유곡면 칠곡리를 방문했다. 정내영이 사전 답사해 두 부호로부터 군자금 출연 약속을 받아둔 곳들이었다.

당시 김종철은 "협조하지 않는 자는 처형해도 좋다"는 임시정부 발행 '사형 집행장'을 지니고 있었다. 합천 정달락은 선선히 의연금을 내놓았다. 의령 남정구를 찾아갔을 때에는 경과가 전혀 달랐다.

김종철이 1만 원을 군자금으로 기부하라 하자 남정구는 술상을 차려 내놓으면서 "1만 원이라는 거금을 어떻게 지금 당장 내놓겠소? 조금만 기다리시면 내가 백방으로 뛰어서 곧 그 돈을 마련해 오리다"하고 흔쾌하게 나왔다.

두 사람이 방심하고 있는 중에, 남정구가 몰래 머슴을 시켜 의령경찰서 신촌 주재소에 '화적 출현'을 고발했다. 결국 두 사람은 한국인 순사 손기수를 대동하고 급습한 카이 히데에 체포되고 말았다.

카이 히데가 두 사람의 등을 총부리로 밀면서 연행하기 시작했다. 산길에 접어들자 길바닥이 울퉁불퉁해지면서 저절로 사람의 몸이 좌우로 휘청댔다. 이때 김종철이 중심을 잃은 양 몸을 눕히면서 잽싸게 허리춤의 권총을 뽑아들었다. 카이 히데가 놀라 반응했지만 김종철의 연사에 맞아 즉사했다. 김봉규도 그 틈에 한 발을 쏘았다. 조선인 순사 손기수는 부상을 입고 부랴부랴 줄행랑쳤다.

두 사람은 나룻배로 낙동강을 건너 유가사, 비슬산, 정대골을 거쳐 송두환이 기다리고 있는 대구 신암동으로 갔다. 김종철은 송두환에게 전말을 보고한 뒤 모금한 돈과 권총 및 실탄을 제출했다.

군자금 모금 임무 중 일제 순사 카이 히데에게 붙잡힌 김종철은 카이가 방심한 틈에 권총으로 그를 쐈다. 이후 모금한 돈을 의용단에 제출하고, 만주에서도 임시정부 자금을 모았다. 김종철은 1941년 생을 마감했다. 그를 기리는 흉상과 공적비가 경주 문무대왕릉면에 자리하고 있다.

김종철은 대종천이 있는 고향에 한번 가보고 싶었지만 그럴 여유는 없었다. 상하이로 돌아간 그는 평소 소망대로 의열단에 가입했다. 그 뒤 만주에서 임시정부 자금을 모으기도 하고, 난징에서 김창숙, 양건호(이종암의 다른 이름) 등과 함께 남경 촉성회도 창립했다. 촉성회는 독립운동가들이 민족주의와 사회주의로 나뉘어 활동하는 경향을 뛰어넘어 민족유일당을 결성하는 것이 바람직하다는 인식을 바탕으로 조직된 결사체였다.

그러나 촉성회와 민족유일당 운동은 민족주의와 사회주의 계열의 대립으로 말미암아 끝내 성공하지 못하고 좌절했다. 김종철은 다시 온몸을 던져 국내로 잠입했다. 두만강을 건너 함경북도에서 농민조합운동을 펼쳤다.

그는 독립을 보지 못했다. 물론 대종천에도 살아서 다시 가보지 못했다. 독립기념관 한국독립운동사연구소는 김종철 지사가 "사망한 사실을 알 수 있는 자료는 확인되고 있지 않다"라고 기술한다. 참으로 안타까운 일이다.

글=정만진 영남일보부설 한국스토리텔링연구원 연구위원

사진=박관영기자 zone5@yeongnam.com

박관영

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지