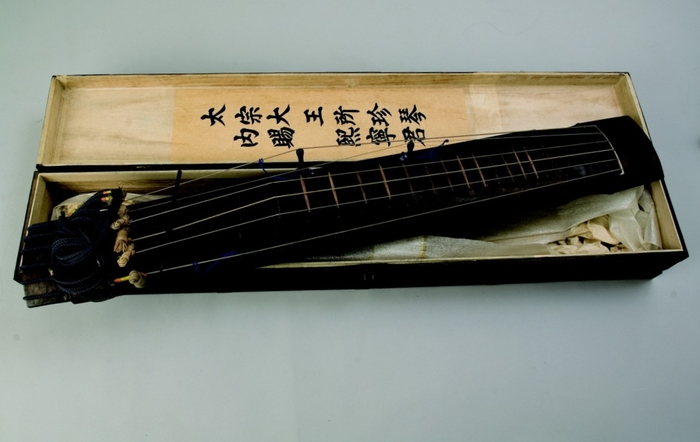

예천박물관에 전시된 희령군 어사금. <예천박물관 소장>

조선 태종이 애장하던 거문고를 자신의 아들에게 하사한 거문고가 지금까지 전하고 있다. '희령군(熙寧君) 어사금(御賜琴)'으로 불리는 거문고다. 예천박물관에 보관돼 있다. 현존하는 우리나라 거문고 중 가장 오래된 거문고라고 한다.

◆거문고를 좋아한 희령군

희령군(1412~1465)은 태종의 아들 12명 중 열 번째 아들이고, 후궁의 아들 8명 중 여섯 번째 아들이다. 1433년(세종 15년) 1월에 희령군에 봉해졌다. 그의 이름은 이타. 희령군은 어려서부터 어질고 총명했으며 공부하는 것을 좋아했다. 특히 음악에 조예가 깊었고, 거문고 연주를 좋아했다. 화초 기르는 것도 좋아했던 모양이다. 그런 그였기에 아버지 태종이 평생 아끼던 거문고를 하사받을 수 있었던 것 같다. 음율에 능통하고 거문고를 잘 탔던 그가 '용비어천가'를 찬집할 당시에 노래의 곡을 만드는 데 기여하자, 세종은 그를 조정의 악장으로 삼았다고 한다.

태종이 하사한 이 어사금은 전주이씨 희녕군파의 가보로 전해내려왔다. 길이 120.3㎝, 너비 15.9㎝, 두께 12㎝. 거문고는 길이가 보통 160㎝ 전후인데, 이 거문고는 좀 작은 편이다. 보물 제957호인 탁영금(탁영 김일손의 거문고)은 길이 160㎝, 너비 19㎝, 두께 10㎝이다.

희령군 어사금은 다른 거문고처럼 오동나무와 밤나무로 만들었고, 술대가 닿는 부분은 소가죽을 사용했다. 줄은 명주실을 사용했다. 경상북도 유형문화재 제241호로 지정된 이 거문고 뒷면에는 '내사 희령금(內賜 熙寧琴)'이 음각돼 있다.

희령군은 태종이 하사한 이 거문고를 '어사금'이라 이름하고, 광주군 대왕면 율현리에 정착하여 사당에다 가보로 보관해 왔다. 병자호란 때 사당이 소실되고 그의 4대손 이함이 상주군 외서면으로, 5대손 이우춘이 예천군 지보면으로 이주함에 따라 어사금도 옮겨졌다. 13대손 이병성이 예천군 용문면 구계리에 들어와 살면서 희령군의 봉사손이 되자 이곳에 사당을 짓고 어사금을 보관하면서 현대에까지 이르렀다.

1988년도에 국가무형문화재(현 국가무형유산) 악기장 기능보유자인 이영수에게 의뢰하여 6개 줄과 술대 2개 및 소가죽 등 일부 훼손된 부분을 개체하였다. 울림통과 괘 5개 및 안족 2개는 예전 그대로이다. 섬세한 솜씨로 조각한 문양이 있고, 전체적인 모양새가 단아하여 아름답다.

보관함에 담긴 희령군 어사금. 거문고 뒷면에는 '내사(內賜) 희령금(熙寧琴)'이라는 글씨가 쓰여 있다. <예천박물관 소장>

◆희령금에 대한 언급

조선 후기 문신이자 학자인 무명자 윤기(1741~1826)의 문집 '무명자집'에 나오는 내용이다. 어떤 사람이 희령군이 거문고를 하사받은 일에 대해 읊은 시가 있었다. 1768년 거문고를 소장하고 있던 사람의 일가붙이가 그 시에 화답하는 작품을 부탁하기에 윤기 자신이 대신 지어주었다고 한다.

윤기가 대신 지어 준 그 시다. '천상의 아름다운 거문고가 속세에 내려와서/ 세상의 귀한 보배 돼 오랜 세월 전해오네/ 선율을 어찌 예사로이 범인에게 들려주랴/ 한 자 한 치가 정교한 장인의 솜씨인 것을 울적함을 달래주는 신묘한 효험은 초일한 음조에서 말미암고/ 마음을 단정히 세워주는 오묘한 조화는 구슬픈 소리에서 나오네/ 기이한 것 탐하거나 옛 것을 좋아하는 사람이면 누구나 아낄 줄 아는데/ 하물며 희령군의 뒤를 이은 후손임에랴

천상의 악기가 산수의 소리를 머금었네/ 왕자는 어느 해에 이 거문고를 받았던고/ 전해오는 옛 갑(匣)은 향기가 여전한 듯하고/ 줄을 새로 매었지만 소리는 그대로이네// 지금도 흰 눈이 옥 기러기발에 날리는 듯하여/ 궁중에서 옥음이 내리던 장면이 문득 떠오르니/ 왕족의 후손이 천대 만대에 이르도록/ 하사하신 정성에 감동의 눈물 흘리리라// 남풍 불듯 훈훈한 궁전에서 태종 임금이/ 궁중의 진귀한 거문고 하나 은혜로이 내렸으니/ 줄이 닳으면 새로 매어 선조의 뜻 받들라고(弊予又改承先志)/ 금당 골짜기의 사람에게 말을 부치네'.

윤기의 이 시 외에도 '연곡유집' '소눌집' 등에 이 악기에 대한 언급이 있다고 한다. 여러 기록들은 희령군 가문에 전해오는 거문고는 태종의 소장품이었고, 이를 하사받아 보관해오던 중 영조 때에 줄을 갈아 끼우는 등 보수하면서, 악기에 대한 글을 남기게 된 정황을 짐작할 수 있다.

'조선왕조실록'(1465년)에 실려 있는 내용이다. '희령군 이타가 졸하였다. 이정(夷靖)이라고 시호하니, 마음이 편안하며 편안함을 좋아하는 것을 이(夷)라 하고, 부드럽고 곧으며 편안히 살다 죽은 것을 정(靖)이라 한다. 타는 태종의 후궁 최씨가 낳았는데, 어려서부터 질병으로 하루도 조정에 설 수가 없었다. 그러나 성품이 온순하고 부드러웠으며, 정조·동지를 만날 때마다 가정에 위패를 베풀어 절하였다. 아들 3인이 있으니, 맏아들 이감은 화성군이고, 다음 아들 이배는 영원정으로 먼저 죽었으며, 다음 아들 이게는 곡강령이다.'

◆어사금을 보관해온 사당 이정사

희령군 어사금이 보관돼 온 곳은 이정사라는 사당이다. 희령군을 제향하기 위한 이 사당은 경북도 예천군 용문면 구계리에 있다. 희령군의 묘는 경기도 광주군 동부읍 덕풍리에 있다. 그의 신주를 모시던 원래의 사당은 그가 살던 서울 동대문 밖에 있었다. 병자호란을 당하여 종손이 세상을 떠나고 신주도 잃어 종가 계통을 이을 후손과 제사가 단절됐다.

그 뒤 150여년이 지난 1792년 자손들이 정조 임금에게 아뢰어, 어명으로 예조의 입안을 받아 예천에 사는 13대손 병성을 봉사손으로 정하고 사당 건립을 시작했다. 봉상시에서 자재를 지급받아 1797년에 완성하고, 희령군 이타의 시호인 '이정(夷靖)'을 사용해 '이정사'라고 하였다.

사당은 둥글게 다듬은 초석 위에 원주를 세웠다. 규모는 정면 3칸, 측면 3칸 규모다. 삼문은 자연석 초석 위에 육각의 기둥을 세웠으며, 기둥 위에는 묘우와 같은 양식의 익공으로 장식하였다.

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지