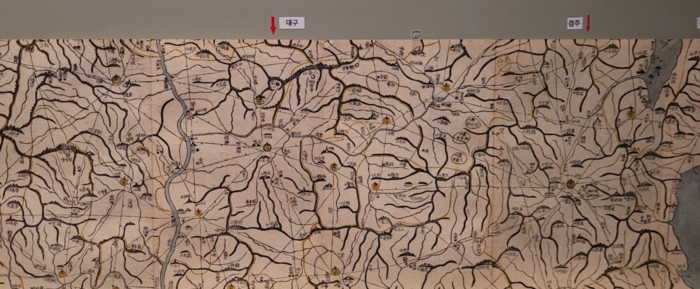

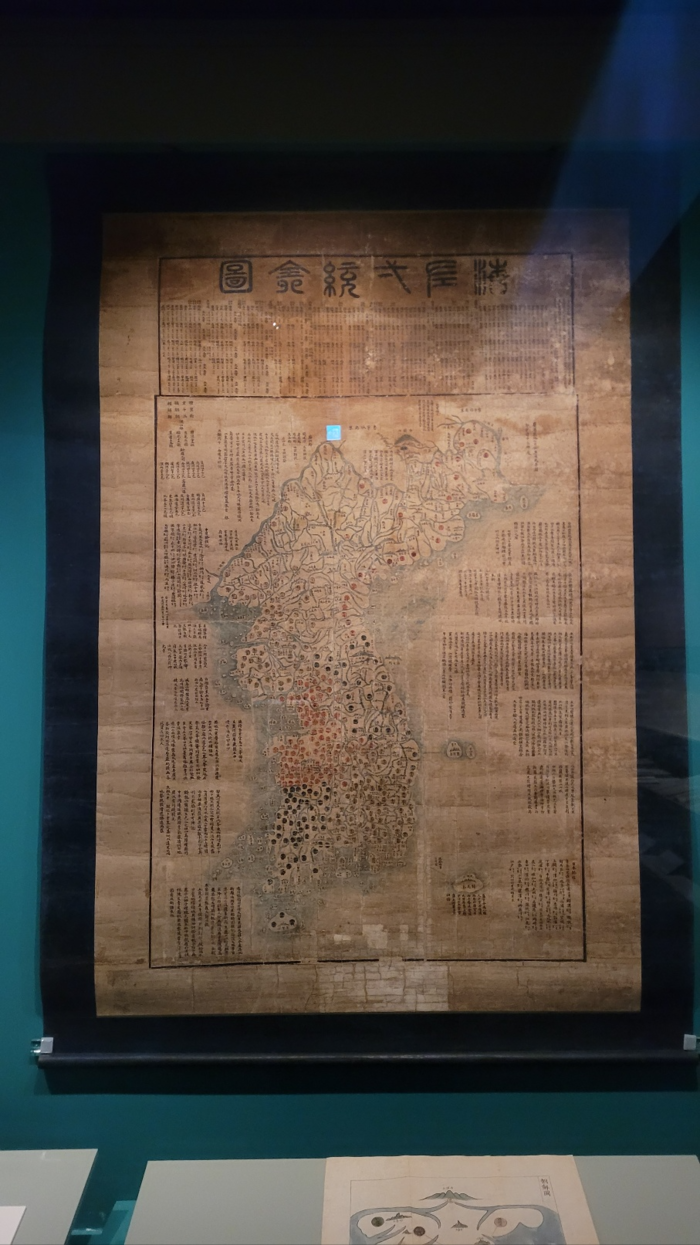

김정호 '대동여지도' 중 현재의 대구지역과 그 일원. 1871년 편찬된 대동여지도는 조선 최대·최고의 전국 지도로 평가받는다.<임훈기자 hoony@yeongnam.com>

조선시대 백성들의 삶과 국토에 대한 인식을 엿볼 수 있는 전시가 대구에서 열려 눈길을 끈다.

국립대구박물관은 지난 25일부터 내년 2월22일까지 기획전시실Ⅱ에서 조선시대 지리지(地理誌)를 주제로 한 특별전 '사람과 땅, 지리지에 담다'를 개최한다.

이번 특별전은 올해로 발간 600주년을 맞은 '경상도지리지'의 탄생을 기념하고자 마련됐다. 전시장에서는 '세종실록지리지'와 '대동여지도', '신증동국여지승람', '경상도지리지(모사본)', '대구달성도', '대구부읍지' 등 87건·198점의 문화유산을 만날 수 있다. 총 4부로 구성된 이번 전시를 통해 조선시대 국가 통치의 기반이 된 자료는 물론, 옛 사람들의 생생한 삶의 현장을 살필 수 있을 것으로 기대된다.

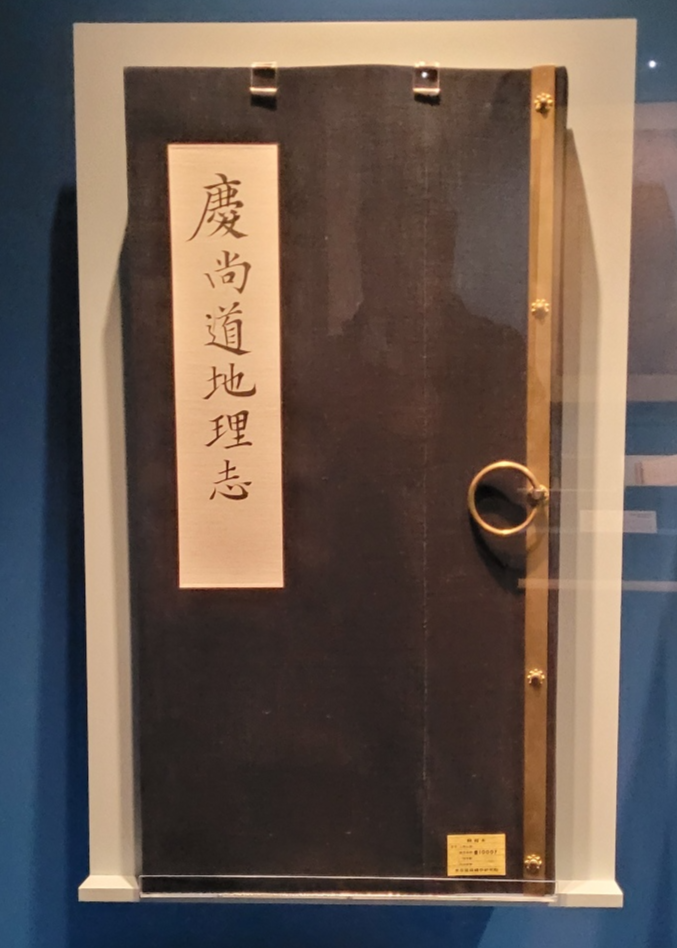

국립대구박물관에 '경상도지리지' 모사본이 전시 중이다. 경상도지리지는 일제강점기 당시 일본인 서지학자 마에마 교사쿠(前間恭作)가 그 무게를 달아봤다는 일화가 전해질 만큼 방대한 분량을 자랑한다.<임훈기자 hoony@yeongnamm.com>

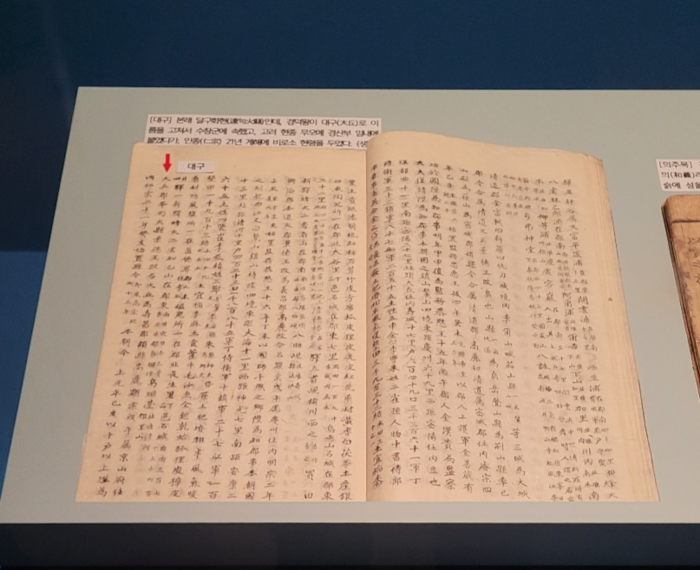

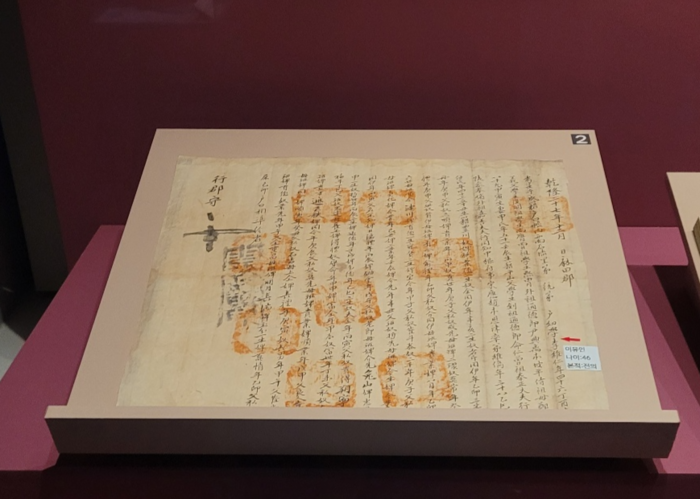

국립대구박물관에서 전시 중인 '세종실록지리지'.<임훈기자 hoony@yeongnam.com>

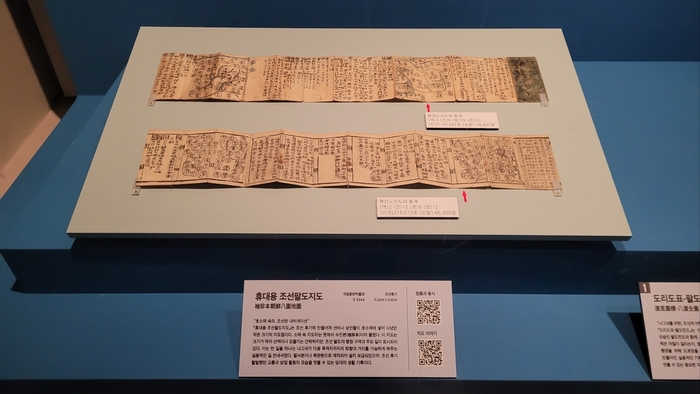

조선후기의 휴대용 조선팔도지도.<임훈기자 hoony@yeongnam.com>

1부 '사람과 땅'에서는 선조들이 땅 위에 새긴 삶의 흔적들을 살필 수 있다. 가장 눈에 띄는 것은 1425년 세종의 명으로 편찬된 '경상도지리지'다. 이는 경상도의 사회·경제상을 보여주는 가장 오래된 지리지로 당시의 행정구역, 연혁, 지세, 인구, 세금, 특산물 등을 상세히 기록하고 있다. 가로 45㎝, 세로 85㎝ 크기에 달하는 경상도지리지는 일제강점기 당시 일본인 서지학자 마에마 교사쿠(前間恭作)가 그 무게를 달아봤다는 일화가 전해질 만큼 방대한 분량을 자랑한다. 또한 독도가 우리 영토임을 명시한 '세종실록지리지'와 더불어 '신증동국여지승람'이 공개되며, 암행어사가 휴대했을 법한 소형 지도 등 실용적 유물도 함께 선보인다.

'조상진 준호구'. 준호구는 조선의 관아에서 발급한 호적 확인 증명서다.<임훈기자 hoony@yeongnam.com>

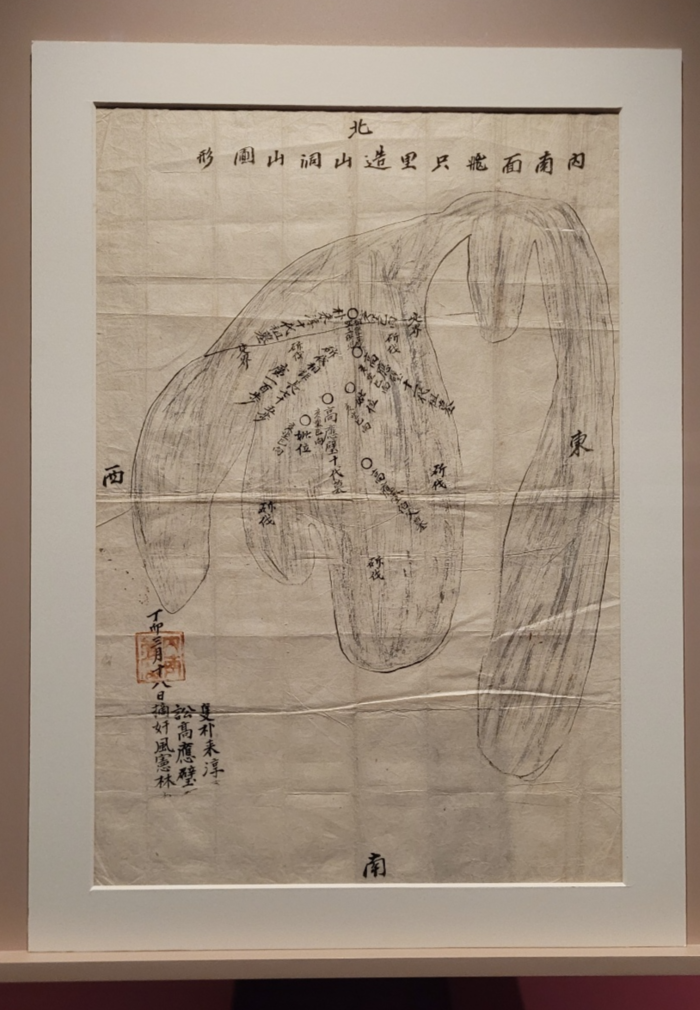

묏자리를 표시한 그림인 '산도'. 산도는 후손들에게 조상의 위치를 알리는 기록물이자, 산송때 묘의 소유권을 증명하는 증거로 활용됐다.<임훈기자 hoony@yeongnam.com>

2부 '숫자로 보는 국가'는 조선이 철저한 기록과 통계의 나라였음을 보여준다. 관람객들은 각종 인구·토지·군사 지표를 통해 조선의 국가경영 방식을 가늠할 수 있다. 당시의 주민등록등본 격인 '준호구(准戶口)' 및 각 고을의 토지와 세금 등 상세한 통계를 담은 '읍지(邑誌)'가 눈길을 끈다. 특히 왕과 일부 대신만 열람할 수 있었던 일종의 '국정 빅데이터'인 '만기요람'에는 국가의 재정부터 무기고의 칼과 총의 개수까지 정밀하게 기록돼 있다. 이밖에도 산송(山訟·묘지 소송)을 위해 그린 '산도(山圖)'와 토지 매매 문서 등은 당시 땅을 둘러싼 치열한 사회상을 반영한다. 노비에게 몰래 땅을 팔아먹은 스님을 고발하는 문서는 조선 사람들의 뜨거운 욕망을 날 것 그대로 보여준다.

지도의 거리 기점이 대구로 설정된 19세기의 지도인 '해좌일통전도'.<임훈기자 hoony@yeongnam.com>

국립대구박물관 전시장에 김정호의 '대동여지도', '동여도', '동여'가 전시 중이다.<임훈기자 hoony@yeongnam.com>

3부 '지리지의 단짝, 지도'는 지리지가 지도와 결합하며 확장하는 세계관을 다룬다. 특히 한글 지도첩 '전지도'는 독도를 '방산도'로 표기한 점이 이채롭다. 한자 '우산도(于山島)'의 '우(于)'자를 '방(方)'자로 오독해 기록한 흔적이다. 또한 지도의 거리 기점을 한양이 아닌 대구로 삼은 '해좌일통전도'도 주목할 만하다. 전시의 하이라이트는 고산자 김정호의 대작들을 한자리에 모은 공간이다. '대동여지도'는 물론, 대동여지도보다 7천여 개의 지명이 더 수록된 '동여도', 그리고 대동여지도 제작의 기반을 다진 필사본 지도인 '동여'를 만날 수 있다. 정대영 국립대구박물관 학예연구사는 "김정호가 무(無)에서 유(有)를 창조한 것이 아니라, 수많은 지리지와 자료를 집대성해 지도를 완성했음을 보여주는 문화유산들"이라고 강조했다.

4부 '사람과 삶의 흔적'은 기록의 행간에 스며든 삶의 모습들을 조명한다. 시문과 인물, 고적 자료를 중심으로 땅을 터전 삼아 희로애락을 나누었던 옛 사람들의 생생한 흔적을 만날 수 있다.

'사람과 땅, 지리지에 담다'展(전)이 열리고 있는 국립대구박물관 전시장 전경.<임훈기자 hoony@yeongnam.com>

한편 박물관 측은 관람객의 이해를 돕기 위한 해설 QR코드, 시청각 장애인을 위한 촉각 체험물과 수어 해설 영상, 전시장 중간의 퀴즈 코너 등을 마련해 지리지의 방대한 정보를 입체적으로 체득할 수 있도록 했다.

최환 국립대구박물관 학예연구실장은 "지리지는 정보 전달 수단이면서 국토에 대한 당대 사람들의 인식을 담아낸 역사적 산물이다. 이번 특별전이 땅과 세상을 대했던 조선 사람들의 태도를 가늠할 기회가 됐으면 한다"고 말했다. 관람료는 무료.

임훈

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지