김길후 작가가 대구 가창댐 인근 갤러리카페 동재미술관에 자리한 자신의 작업실에서 활짝 웃고 있다.<임훈기자 hoony@yeongnam.com>

대구 가창댐 상류에 자리한 갤러리카페 동재미술관은 김길후 작가(활동명 '길후(Gil Hu)')의 작업실이자 전시장이다. 지난 9일, 영남일보가 찾은 김 작가의 작업실은 추운 바깥만큼 싸늘했다. 물감이 제멋대로 마르는 것을 막기 위해 한겨울에도 난방을 하지 않은 탓이다. 캔버스 앞에서 두터운 점퍼를 입은 채 붓을 쥐는 이 사람, 화가들 사이에서 '은둔자'로 불리는 이유를 알 법했다.

김 작가는 1961년 부산에서 태어나 계명대 미대를 나왔다. 한때 중국 베이징으로 건너가 세계 미술계와 치열하게 호흡했으나, 코로나19 팬데믹은 그를 다시 대구로 불러들였다. 화려한 조명 대신 그가 택한 것은 철저한 고립이다. "내 안의 깊은 곳으로 침잠하기도 바쁜 시간입니다. 남의 시선이 섞이면 길을 잃지요." 그가 대구라는 분지 중에서도 가창의 골짜기를 작업의 터전으로 삼은 까닭이다.

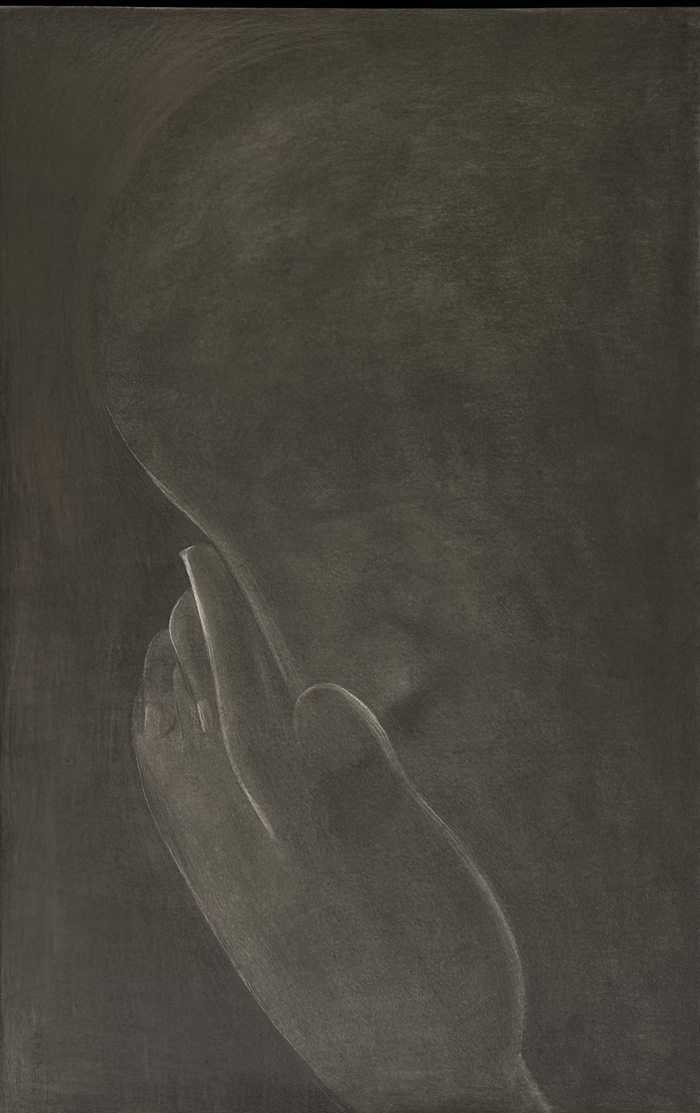

김길후 작.<김길후 작가 제공>

김길후 작.<김길후 작가 제공>

최근 그의 화두는 '무량대수(無量大數)'다. 불교에서 말하는 헤아릴 수 없는 시간, 혹은 가장 큰 숫자를 뜻한다. 이런 이유 때문인지 그의 최근작 위에는 연필 또는 물감으로 겹겹이 쌓아 올린 시간의 퇴적층이 두껍게 내려앉았다. 종이 위 연필 드로잉은 끝없는 선의 중첩으로 아련한 형태를 빚어내고, 캔버스 위 물감 덩어리는 거친 물성(物性)으로 꿈틀댄다.

그는 '물성'과 '형상' 사이의 외줄 타기를 즐긴다. 물감을 두껍게 바르면 물질만 남고, 형상을 고집하면 촌스러워지기 십상이라는 것. 김 작가는 "그 거친 물성 속에서 인간의 형상, 그 깊은 심연을 끄집어내는 것이 내 작업의 딜레마이자 목표"라고 했다. 프랑스의 한 큐레이터가 그의 그림 앞에서 마크 로스코의 숭고함을 떠올린 것도, 작가가 의도적으로 배제한 종교적 색채 속에서 관람객들이 부처의 형상을 읽어내는 것도 이 때문이다.

김 작가 예술론의 핵심은 역설적이게도 '자아의 소멸'이다. 현대 미술가들이 '나'를 드러내기 위해 혈안이 돼 있을 때, 그는 정반대로 달린다. "작가의 의도나 자아가 투영되는 순간, 관객은 금방 싫증을 느낍니다. 자연 상태의 금덩어리는 영원히 아름답지만, 세공된 금반지는 유행이 지나면 촌스러워지는 이치죠."

그래서인지 그의 최근작 속 인물들은 어렴풋한 느낌이다. 붓 또는 연필이 지나간 흔적과 우연이 빚어낸듯한 형상만 덩그러니 남았다. 그는 이를 '처참한 실패'의 결과물이라 불렀다. "코끼리를 그리려다 망쳤는데, 자아가 빠져나간 그 붓질 속에서 진짜 코끼리의 본질이 튀어나올 때가 있습니다. 내가 그리려던 것을 실패했을 때 비로소 명작이 나옵니다."

그는 세상의 칭찬이나 작품 판매에는 "관심이 없다"고 잘라 말했다. 그가 추운 작업실에서 붓과 씨름하는 이유는 단 하나다. 김 작가는 "죽기 전에 세상에 남을 진짜 명작 하나. 그거 하나 남기고 싶어서 이러고 있습니다"라고 말했다.

한편, 내년 2월 22일까지 부산 영도 스페이스 원지에서는 김길후 작가 개인전 '무량대수'가 열린다. 해당 전시를 통해 '자아의 소멸'에 다가서는 그의 예술세계를 엿볼 수 있을 것으로 기대된다.

임훈

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지