|

| 게티이미지뱅크 |

|

| 이경엽 한자연구가 |

한자 공부는 대체로 214자의 부수 글자부터 시작된다. 따라서 한자를 배우는 동안 '부수'란 낱말은 늘 따라다닌다. 한자를 공부하면서 오랫동안 '부수(部首)'가 무슨 뜻인지 몰랐다. 자전에서 모르는 글자를 찾을 때 사용하는 기준 글자로만 생각한 것이다. 왜 '부수'라 부르는지 가르쳐 준 사람이 없었기에, "같은 글자 무리(部)의 머리(首)글자"란 뜻을 알고서 몹시 고양되었던 기억이 새롭다.

214자의 부수는 모두 고유한 이름을 갖고 있다. 그리고 국어사전에 당당히 올라 있다. 몇 글자를 예로 들어 보자. 人은 '사람인', 力은 '힘력', 田은 '밭전' 등이 부수의 명칭이다. 유의할 것은 '사람 인' '힘 력' '밭 전'처럼 글자를 띄지 않는다는 사실이다. '사람 인'은 人의 훈과 음을 함께 적은 것이지만, '사람'과 '인'을 붙인 '사람인'은 人의 부수 명칭이다. 口의 훈과 음은 '입 구'지만, 口의 부수 이름은 '입'과 '구'를 붙인 '입구'가 된다.

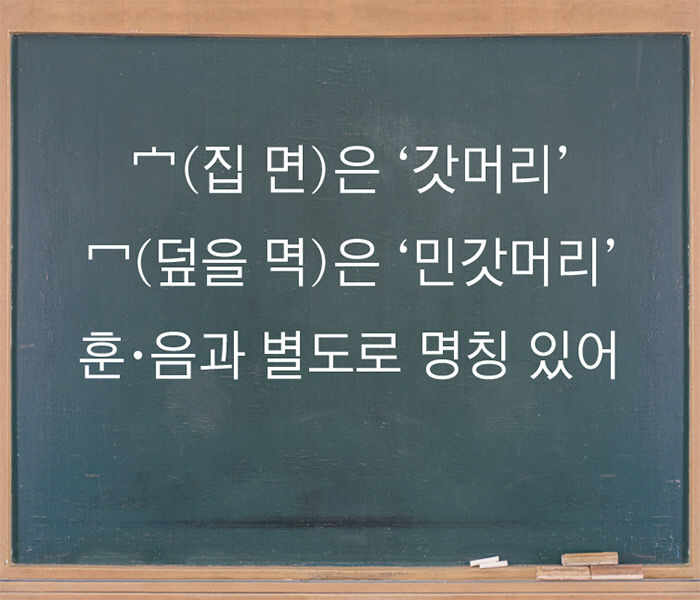

물론 한자의 훈과 음을 합친 낱말이 아닌 부수 이름도 있다. 宀(집 면)은 '갓머리', 冖(덮을 멱)은 '민갓머리', 广(집 엄)은 '엄호', 厂(기슭 엄)은 '민엄호'라 한다. 여기에서 '민'은 꾸미거나 덧붙인 것이 없다는 뜻이다. '갓머리'란 이름의 宀(집 면)은 사람이 머리에 쓰는 의관이 아니라 家(집 가)의 머리에 쓰인 글자란 뜻이다. 亻(사람 인)은 대체로 글자의 변(왼쪽)에 오므로 '사람인변'이란 명칭이 붙었는데, 물론 붙여 쓴다. 氵(물 수) 역시 주로 글자의 왼쪽에 오므로 '삼수변'이라 한다.

山(메 산)의 훈과 음은 '메 산' 또는 '뫼 산'이 된다. 그러나 부수 이름은 '뫼산'으로 사전에 나와 있다. 메는 '산'을 예스럽게 이르는 말이고, 뫼는 사람의 무덤을 말하기도 하지만 '산'의 옛말이기도 하다. 따라서 '산'의 예스러운 말인 '메'는 지금도 쓸 수 있지만, 옛말인 '뫼'는 원칙적으로 '산'을 가리키는 말로는 쓰지 않는 것이 옳겠다. 그러므로 山의 훈과 음은 '메 산'이라 하는 편이 좋다. '뫼 산'이라 말하는 것은 예전 습관이 남은 것으로 볼 수 있다. 한자 자전을 살펴보면, '메 산'이 대종을 이루며 '뫼 산'은 빈도가 적은 편이다. 부수자 山을 '뫼산'으로 말하는 것은 순전히 예전의 이름이 그대로 남은 영향으로 보인다.

攵(칠 복)의 부수 이름은 '등글월문'이다. 이 文(글월 문)과 모양이 비슷하여 等(등)을 붙였다는 설이 있기도 하다. 車(수레 거, 수레 차)의 부수 이름은 '수레차'가 아니라 '수레거'다. 玉(구슬 옥, 옥 옥)이 제 모양을 유지한 채 瑩(밝을 영)이나 璧(등근 옥 벽)의 부수로 쓰인 경우는 '구슬옥'이라 부른다. 그러나 珍(보배 진)이나 現(나타날 현)에서는 玉이 王(임금 왕)으로 글자의 모양이 변하게 된다. 珍이나 現에 있는 王은 '임금 왕'이 아니라 玉이 다른 글자와 합칠 때 모양이 변한 것이므로 '구슬옥변'이라 말한다.

부수자는 한자의 가장 기초가 되므로 최소한의 의미는 알아 두는 것이 좋겠다. 우선 그 이름의 구조에 대하여 이해하는 것이 필요하다. 부수의 고유 명칭은 같은 모양의 한자를 말할 때의 '훈'과 '음'과는 다른 별도의 이름이 있음을 다시금 생각해 볼 필요가 있다.

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지