|

| 국립대구박물관이 수장(收藏)하고 있는 탁영금.1490년에 제작되었고, 1988년 보물로 지정됐다. |

탁영금(濯纓琴)은 우리나라에서 가장 오래된 거문고의 이름이다. 탁영(濯纓) 김일손(1464~1498)이 1490년에 만들어 타던 것으로, 보물로 지정된 문화재다. 탁영종가(종손 김상인)의 소유인 이 거문고는 대구국립박물관에 기탁되어 있다. 거문고 윗면 중앙에 '탁영금(濯纓琴)'이라고 새겨져 있고, 한쪽 끝부분에 학이 그려져 있다. 뒷면에는 김일손이 지은 시가 새겨져 있다. 길이 160㎝, 너비 19㎝, 높이 10㎝.

절의를 대표하는 선비로 존경을 받는 김일손은 자신이 사관으로 재직할 때 스승인 김종직의 '조의제문(弔義帝文)' 등을 사초(史草)에 실어 촉발된 무오사화(1498년)로 능지처참의 형을 당했다. 왕의 총애 속에 요직을 거친 그는 거문고에도 조예가 깊었다. 사가독서(賜暇讀書) 시절, 독서당에서 여러 선비와 더불어 전문가에게 거문고를 배우기도 했다. 그가 어느 집 대문짝을 구해 만든 탁영금은 약 450년이 지난 뒤 당시 탁영종가 종손(김헌수)이 전북 완주의 어느 집에 소장되어 있다는 사실을 알게 되고, 종손이 그 집을 찾아가 간곡히 부탁하고 설득해 거문고를 인수할 수 있게 되었다. 종손은 거문고를 가져온 후 1979년 청도의 탁영종택 사당에 고유하고, 그 전말을 담은 비석 '탁영금(濯纓琴)'을 사당 앞마당에 세웠다. 이후 탁영종가는 탁영금을 문화재로 지정해 줄 것을 신청했으며, 1988년에 보물로 지정받게 되었다.

거문고 윗면에는 김일손 사후에 옥강(玉岡)이라는 선비가 탁영 김일손의 거문고라는 사실을 밝히는 글을 전서로 새겨 놓았다. 뒷면에는 김일손이 지은 것으로 알려져 있는 글이 새겨져 있다. 그 내용은 다음과 같다. '도가의 가르침은 쉽게 다하고/ 불가의 가르침도 마침내 마르지만/ 우리 유가의 신비한 뜻은/ 아무리 써도 시들지 않네/ 이 거문고는/나의 약하게 가라앉은 마음을 북돋우고/ 나의 삼가고 조심하는 마음을 굳건히 하는 것이로다.' 김일손은 탁영금에 대한 내력을 담은 글인 '서육현배(書六絃背)'를 비롯해 거문고 관련 시와 글을 여러 편 남기고 있다.

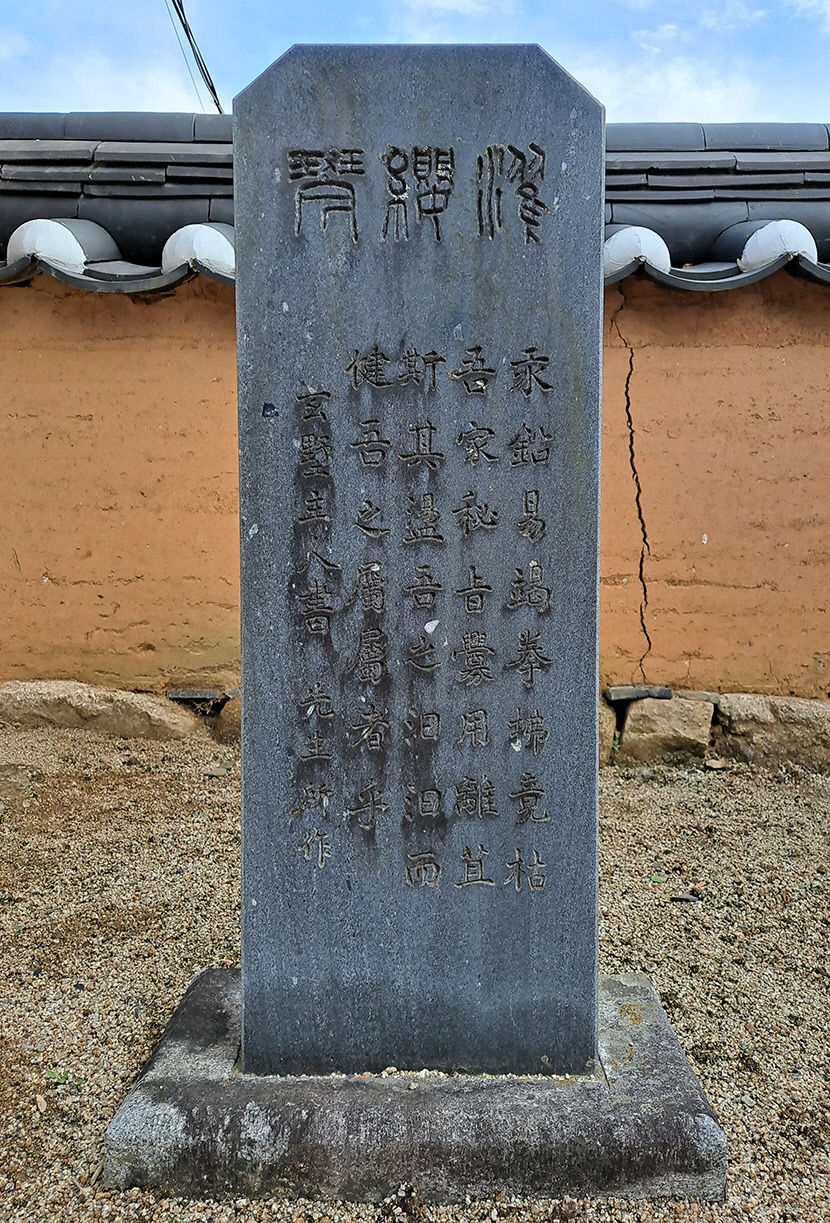

청도 종택 사당에 탁영금 비석 세워

김일손 詩·탁영종택 소장 경위 새겨

보물로 지정, 대구국립박물관 기탁

거문고 간직, 사람의 성정 다스려

中에는 없는 '괘'로 오현금 만들어

내면으로 옛 것 따르고 마음 단속

|

| 청도 탁영종택 사당 앞에 서 있는 '탁영금(濯纓琴)' 비석. 1979년에 세운 이 비석의 전면에는 탁영금에 새겨진 김일손의 시가, 뒷면에는 탁영금을 탁영종택에 소장하게 된 경위 등이 새겨져 있다. |

◆김일손의 '육현금 뒷면에 쓰다(書六絃背)'

'옛사람이 흔히 거문고를 만들어 간직한 것은 거문고로 사람의 성정을 다스릴 수 있기 때문이다. 순(舜)임금은 오현을 썼고, 문왕(文王)은 칠현을 썼으니 육현은 옛 법이 아니다. 진(晉)나라에서 칠현금을 고구려에 보내오자 국상 왕산악이 그 거문고를 개조하여 육현으로 만들어 지금도 쓰고 있는 것이며, 신라에 전해져서 극종(克宗)이란 사람이 평조(平調)와 우조(羽調)의 가락을 작곡하여 육현에 맞추었다고 한다. 육현은 지금도 사용하고 있으므로, 우리나라에서 육현은 그 역사가 오래되었다 하겠다.

계축년(1493) 겨울에 나는 신개지, 강사호, 김자헌, 이과지, 이사성과 더불어 교대로 독서당에서 공부하면서 여가에 거문고를 배웠다. 권향지도 홍문관에서 때때로 내왕하여 배우면서 말하기를 "여러 군자는 옛것을 좋아하면서 어찌하여 오현이나 혹은 칠현을 쓰지 않는가"라고 하였다. 내가 "지금의 음악은 옛날 음악에 말미암은 것이다. 소강절(昭康節)이 옛날 옷인 심의(深衣)를 입지 않고, 요즘 사람은 당연히 요즘의 옷을 입어야 한다고 말했다. 나는 그 말을 취하였다"라고 답했다. 권향지는 또 "왕산악이 육현을 타는데 검은 학이 날아와서 춤을 추어서 이름을 현학금(玄鶴琴)이라 하였고, 그 뒤에 학(鶴)자를 생력하고 현금이라고 하였다. 거문고 하나에 학 한 마리가 짝을 이루는데 이 거문고는 외짝일세"라고 말했다. 이에 내가 이렇게 말했다. "학은 먹을 것을 생각하는데 거문고는 먹지 않고, 학은 욕심이 있는데 거문고는 욕심이 없으니, 나는 욕심 없는 것을 따르겠다. 그러나 그림의 학은 욕심이 없을 것이니, 나는 장차 거문고에 학을 그려서 그 무리를 따를 것이다."

그리고 용헌 거사 이종준에게 학을 그려 달라고 청하였다. 평소 거문고를 만들어 비치해 두고자 하였으나 재목을 구하기가 어려웠다. 어느 날 동화문(東華門) 밖에 있는 한 노파의 집에서 얻으니 바로 사립문 문설주였다. 노파에게 그 재목이 오래된 것이냐고 물었더니 노파의 말이 "대략 100년 되었는데 한쪽 지도리는 부서져 벌써 밥 짓는데 사용했다"고 하였다. 거문고를 만들어 타보니 소리는 맑은데, 월(越·거문고 밑바닥에 있는 구멍)과 빈지(賓池)에 아직도 사립문을 만들었을 때의 못 구멍이 셋이나 있으므로 우연히 옛날 초미금(焦尾琴)과 다를 바가 없게 되었다. 이에 월의 오른쪽에 새길 글을 이렇게 짓는다. 물건이란 외롭지 않아서 마땅히 짝을 만나게 되지만(物不孤 當遇匹), 백세의 긴 세월이 멀어지면 혹 기필하기 어렵다네(曠百世 惑難必). 아, 이 오동나무는 나를 잃지 않았도다(噫此桐 不我失). 서로가 기다린 것이 아니라면 누굴 위해서 나왔겠는가(非相待 爲誰出).'

|

◆'오현금 뒤에 쓰다(書五絃背)'

'나는 이미 육현금을 만들어 독서당에 두고 또 오현금을 만들어 집에 두었다. 그 길이는 석 자요, 너비는 여섯 치로 하였다. 요즘의 자를 써서 옛 모양을 취한 것이다. 육현에서 하나를 빼고 다섯으로 한 것은 복잡함을 덜자는 것이요, 16괘에서 넷을 빼고 12괘로 한 것은 역시 복잡을 덜어서 12율(律)을 보존하자는 것이다. 줄이 다섯인지라 세 줄은 괘 위에 있고 두 줄은 괘 곁에 있으며, 괘는 오동나무 공명통 복판에 바르게 고정되어 기울거나 바른 상태를 잃지 않는다. 괘라는 것은 방언(方言)이다. 이는 비록 옛 제도에 전부 부합한다고는 못하겠지만, 또한 옛 제도와 크게 어긋나지도 않는다. 남풍(南風, 순임금이 지었다는 남풍가)을 연주하니, 소리가 청아하여 태고 시절에 남긴 음률과 같았다. 손님이 "육현금은 독서당에 공개하고 오현금은 집안에 두는 것은 무슨 까닭인가"라고 묻기에, 내가 "외양으로는 지금의 것을 따르나, 내면으로는 옛것을 따르고자 함이다"라고 대답했다.' 김일손이 오현금을 만들고 난 뒤 쓴 이 글을 보면, 그가 만든 오현금에는 중국 금(琴)에는 없는 괘가 있어 순임금의 오현금보다는 우리나라의 거문고에 더 가까운 듯하다.

김일손은 '오현금명(五絃琴銘)'이라는 시도 남겼다. '재목도 좋다마는/ 만든 솜씨도 훌륭하다/ 거문고 줄 매워/ 내 서당 위로 올라와서/ 남풍가를 연주하니/ 순임금 가락이 담긴 듯하네'.

거문고를 얹어 두는 시렁을 만든 후 지은 '금가명(琴架銘)'도 전한다. '거문고는 내 마음을 단속하는 것이라 시렁을 만들어 높이는 것이니 소리가 좋기 때문만은 아니다.'

글·사진=김봉규 <문화전문 칼럼니스트> bg4290@naver.com

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지