|

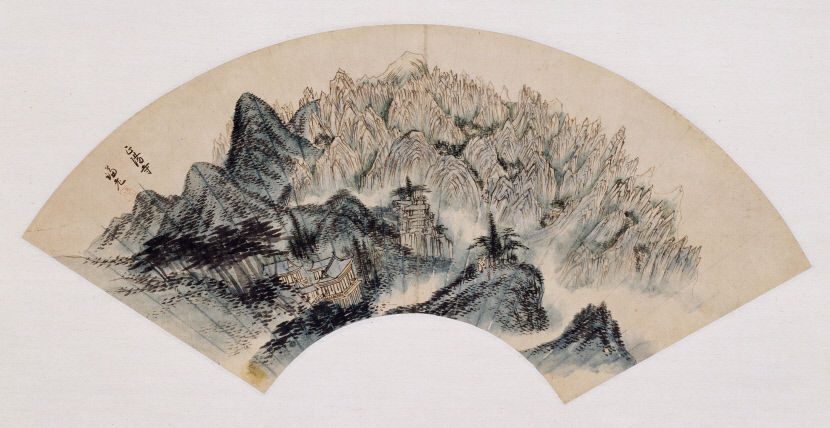

| 정선 '정양사도', 종이에 엷은 색, 22.1×61.0cm, 국립중앙박물관 소장 |

6월의 그늘은 수박화채 같다. 부채만 한 그늘도 귀한 여름이다. 잠시나마 태양을 가리기 위해 부채를 든다. 여름이면 특별한 부채를 선물로 주고받던 시절이 있었다. 그런 부채가 전동식 손풍기로 교체되는 진풍경이 벌어졌다. 편리한 손풍기 덕에 정겨운 멋은 사라졌다. 옛 선비들의 전유물이었던 부채가 여름철이면 홍보용으로 흔하게 제작된다. 손닿는 곳곳에 부채가 꽂혀 있다. 부채는 선풍기 역할도 하지만 그 자체로 멋진 소품이었다. 부채 그림은 대개 시원한 산 속 풍경이나 폭포를 바라보며 더위를 식히는 광경이다. 솔향기 은은한 그림에 더위를 잊는다.

|

| 남계우 '군접도(群蝶圖)', 종이에 엷은 색, 34.2×72.5cm, 국립중앙박물관 소장 |

|

| 김홍도 '서원아집도', 종이에 엷은 색, 27.6×80.3cm, 국립중앙박물관 소장 |

◆바람맞으며 감상하는 부채

그림부채의 역사는 길다. 삼국시대부터다. 여러 문헌에 등장하는 부채는 시대의 변천을 담고 있다. 조선시대가 되면 부채 그림이 붐을 일으킨다. 어떤 종류의 부채를 드느냐에 따라 선비의 품위가 달랐고, 부채에 그림을 그린 화가의 유명세에 따라 소장 가치도 달랐다. 손잡이 자루의 조각 장식 또한 부채의 상품성을 결정지었다. 부채의 질에 선비의 자존심이 달릴 정도로 가치가 높았다. 단오절이면 임금이 신하에게 부채를 하사할 만큼 부채의 품격이 대단했다.

부채에 그린 그림을 '선면화(扇面畵)'라고 한다. 대나무 살에 붙인 종이에 그림을 그리게 되는데, 그 면이 대나무 살 때문에 울퉁불퉁하여 붓질을 하기가 쉽지 않았다. 반면에 부채의 둥근 모양을 십분 활용하여 그림의 효과를 얻기도 했다. 선면화는 산수화, 정물화, 민화 등 산뜻한 소재로 장식적인 느낌도 주었다. 부채의 용도는 다양하다. 선비에게는 품위를 지켜주는 필수품인가 하면, 소리꾼에게는 관객을 휘어잡는 든든한 소품이었다. 줄 타는 광대 손에 들린 부채는 중심을 잡아주는 균형추 역할을 한다. 부채는 누구의 손에 들리느냐에 따라서 신분도 쓰임새도 달라진다.

◆금강산의 바람과 곧디곧은 폭포수

조선시대 후기 진경산수화의 대가 겸재(謙齋) 정선(鄭敾·1676~1759)은 여러 점의 선면화를 남겼다. 경치가 빼어난 금강산을 그린 '정양사도(正陽寺圖)'는 우람한 풍경이 담긴 걸작이다. 정선은 금강산을 여행한 후 금강산을 주제로 많은 작품을 남겼는데, 그 중 '정양사도'는 선면에 그린 작품이다. 뾰족한 금강산 일만이천봉을 배경으로 정양사가 반듯하게 들어 앉아 있다.

정양사는 금강산 비로봉의 정맥 아래 위치한 신라시대에 창건된 사찰이다. 고려 태조가 담무갈(曇無竭) 보살을 친견했다는 유명한 전설이 서린 곳이다. 담무갈은 금강산에서 일만이천명의 권속을 거느리며 금강경을 설법하는 보살이다. '금강산 일만이천봉'의 유래가 여기서 나왔다. 금강산 유람의 일 순위가 정양사 코스다. 명당 헐성루(歇惺樓)에 서면 일만이천봉을 한눈에 조망할 수 있다.

조선시대 부채에 그린 그림 '선면화' 인기

시원한 산속 풍경·폭포 등 보며 더위 식혀

그림 그린 화가따라 부채 소장가치도 달라

정선 '정양사도' 금강산 파노라마처럼 표현

김홍도 '서원아집도' 사실적인 인물들 배치

이인문 '송계한담도' 소나무 보는 도인 그려

'정양사'는 왼쪽 푸른색의 토산과 오른쪽 칼날 같은 뾰족한 금강산 봉우리가 장관이다. 정양사로 향하는 두 명의 선비와 시종이 천일대에 도착했다. 왼쪽 중턱에 정양사 전각이 보인다. 미점으로 산을 그리고, 붓을 옆으로 눕혀 나뭇잎을 표현했다. 사찰 위로 비로봉이 우뚝 솟아 있다. 정양사를 사이에 두고 안개를 처리하여 오른쪽으로 시선을 옮긴다. 멀리 금강산 촛대바위가 무리를 이루며 서 있다. 선으로 날카롭게 표현하여 바위의 특징을 살렸다. 선면에 금강산 전경이 파노라마처럼 펼쳐졌다.

더위를 피해 선비는 숲속 깊이 들어간다. 우렁찬 폭포가 나타난다. 가슴이 서늘해진다. 너럭바위에 앉아서 수직으로 떨어지는 폭포를 바라본다. 능호관(凌壺觀) 이인상(李麟祥·1710~1760)의 '송하관폭도(松下觀瀑圖)'다. 세상풍파에 맞서 견딘 소나무가 화면을 가로지른다. 멀리 물안개를 날리며 쏟아지는 물줄기가 직언(直言)하듯 거침이 없다. 마치 김수영의 시 '폭포'를 보는 것 같다. "폭포는 곧은 절벽을 무서운 기색도 없이 떨어진다./ (중략)/ 계절과 주야를 가리지 않고/ 고매한 정신처럼 쉴 사이 없이 떨어진다./( 중략)/ 금잔화도 인가도 보이지 않는 밤이 되면/ 폭포는 곧은 소리를 내며 떨어진다.

"작품은 작가의 인생을 담는 그릇과 같다. 폭포처럼 곧고 고매한 정신의 소유자였던 이인상은 일견 심심하고 담백하지만 설송(雪松) 같은 강직한 그림을 그렸다. '송하관폭도'는 선면에 여백을 살려 문기가 서린 작품이다. 바위에 뿌리를 내린 소나무가 휘어진 채 악착같이 살아 버텼다. 힘든 삶의 무게를 견딘 자태가 애달프지만 아름답다. 벼슬길에도 나설 수 없는 서얼 출신이었지만 꼿꼿했던 이인상의 삶이 겹친다. 선비는 바위에 앉아 소나무와 더불어 물아일체(物我一體)의 경지에 들었다. 휘어진 소나무와 폭포가 세파에 흔들리지 않는 곧고 굳건한 정신세계를 선사한다.

|

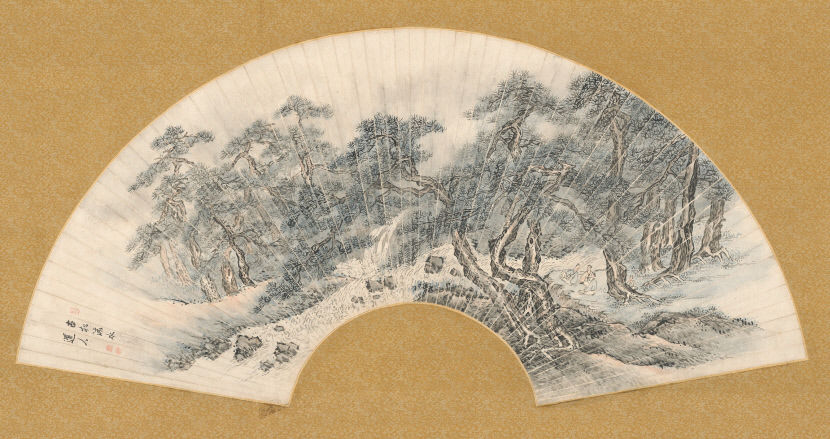

| 이인문 '송계한담도' 종이에 엷은 색, 26.7×76.6cm, 국립중앙박물관 소장 |

◆벗들이 함께하는 정원과 계곡의 피서

자연을 찾아 떠날 수 없다면, 정원이 아름다운 집으로 간다. 정갈하게 꾸며진 정원에 마음 맞는 이들이 모였다. 함께 그림을 그리거나 시를 짓고, 바둑을 두거나 거문고를 연주한다. 이러한 모임이 '아회(雅會)' 혹은 '아집(雅集)'이다. 단원(檀園) 김홍도(金弘道·1745~1806?)의 '서원아집도(西園雅集圖)'는 문인들이 모여 즐거운 한때를 보내는 장면이다. 특히 김홍도는 벗을 좋아하여 자주 모임을 가졌는데, '서원아집도'에는 벗들의 고아한 모습이 세밀하게 담겨 있다.

'서원아집'은 1087년 중국 북송의 수도 개봉(開封)에 있던 문인화가 왕선(王詵·036~1104)의 정원 '서원(西園)'에서 가진 모임을, 미불이 지었다고 한다. 여기에는 소동파, 이공린, 미불, 진경원, 왕흠신, 원통대사, 유경 등 당시 유명한 문인, 도사, 승려, 화가로 구성된 열여섯명이 등장한다. 이들은 시와 글을 짓고, 그림을 그리고, 음악을 연주하였다. 이후, '서원아집'을 그림으로 그린 '서원아집도'가 유행처럼 번졌다. 17세기 후반 조선에 전파되어, 18세기에 활발하게 제작되었다.

김홍도의 '서원아집도'는 수려한 자연을 배경으로 사실적인 인물들의 배치와 효과적인 구도, 표암(豹菴) 강세황(姜世晃·1713~1791)의 제발이 어우러져 감탄을 자아낸다. 우선 구도에서 화면을 오른쪽과 왼쪽으로 나누어 설명할 수 있다. 맨 오른쪽 아래에는 진경원이 비파를 연주하고 눈을 지그시 감은 진관이 이를 감상한다. 그 뒤로 미불이 바위에 글을 쓰고, 왕흠신이 이를 지켜보고 있다. 탁자에서는 이공린이 화선지를 펼쳐 놓고 그림을 그리자 여러 문사가 둘러 앉았다. 그 옆으로 소동파가 이공린 쪽을 향해 세로로 놓인 탁자 위에 글씨를 쓰고, 세 명이 앉은 채 감상 중이다. 그 앞에서는 시동이 찻물을 끓이고 있다. 화면 왼쪽의 중앙 아래를 보자. 신령스러운 괴석과 진귀한 물건이 놓인 낮은 탁자가 있다. 위에는 강세황이 미불의 '서원아집'을 적어놓았다. 화면 오른쪽에 "무술년 여름 비 오는 날에 그려 용눌에게 주다(戊戌夏雨中寫贈用訥)"라는 김홍도의 관서가 있다. 1778년 여름, 역관 이민식에게 선물했다는 뜻이다. 김홍도는 이렇게 지인들을 초청한 모임을 '서원아집'에 빗대어 그림으로 기록했다. 문인들은 잠시나마 세속을 벗어나 정신적인 자유를 누렸다.

선면화 가운데 수려하기로는 '송계한담도(松溪閑談圖)'를 빼놓을 수 없다. 고송유수관도인(古松流水館道人) 이인문(李寅文·1745~1824)이 그렸다. 긴 호처럼 소나무와 흐르는 물을 보고 있는 도인을 그린 작품이다. 탈속의 세계를 동경한 이인상은 유명한 문인들과 어울려 아회를 즐겼다. 신령스럽게 서 있는 소나무 사이로 바람이 분다. 계곡에서 흐르는 물이 물살을 이루며 서리가 날린다. 오른쪽 앞에 잘생긴 소나무들이 숲을 이룬다. 세 명의 선비가 바위에 앉아 콸콸 쏟아지는 물살을 바라본다. 물소리에 세상 밖 여름을 잊는다. 계곡을 사이에 두고 저 멀리 소나무 숲에서 솔향기가 은은하게 불어온다.선면화에는 산수뿐만 아니라 여름 과일이나 곤충, 꽃을 그리기도 했다. 일호(一濠) 남계우(南啓宇·1811~1888)의 '군접도(群蝶圖)'가 그런 선면화인데, 여러 마리의 나비가 어울려 붓꽃을 희롱하는 작품이다. 그 밖에도 심전 안중식과 소림 조석진, 청전 이상범 등 많은 근현대 화가가 선면화를 그려 전통을 이었다.

|

| 김남희 (화가) |

◆부채는 영원한 '아날로그 손풍기'

그림이 그려진 부채는 '손 안의 갤러리'이다. 부채로 금강산을 유람하고, 소나무를 벗 삼아 폭포를 바라보며 더위를 식힌다. 그림 속에서 지인들과 어울려 과일을 먹고 차를 마신다. 시를 짓고 음악을 듣는다. 특별히 멀리 떠나지 않아도 여름을 날 수 있다. 6월22일이 단오였다. 건강을 기원하며 부채를 선물해보는 것도 좋을 것 같다. 잠시 편리한 손풍기를 내려놓고 '아날로그 손풍기'를 든다. 서늘한 바람이 수박화채 맛이다.

화가 2572kim@naver.com

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지