한국 2차전지. 연합뉴스

중국 장시성 희토류 광산. 연합뉴스

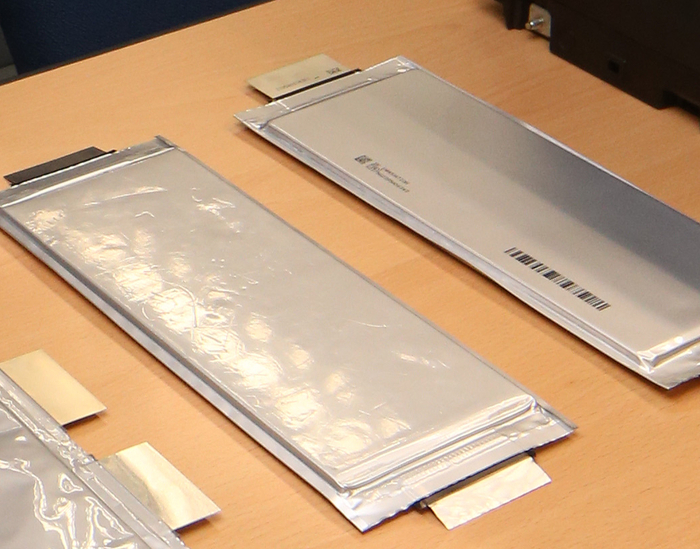

리튬이온배터리. 연합뉴스

'K-배터리' 산업이 생존을 위한 대전환의 기로에 섰다. 폭발적인 시장 성장의 이면에는 특정 국가에 편중된 공급망 리스크와 날로 강화되는 글로벌 규제라는 거대한 파도가 밀려오고 있다. 2차전지 업계는 과거 원자재 확보에서 완제품 생산으로 이어지는 선형적 '밸류체인(가치 사슬, Value Chain)'의 성공 공식은 더 이상 유효하지 않다고 한 목소리를 내고 있다. 이제는 여러 산업의 플레이어들이 밸류체인의 공식을 깨고 새로운 차원의 생태계를 설계하고 주도하는 가에 생존이 달렸다. '순환경제 생태계'라는 새로운 개념을 구축하기 위해 지역 산·학·연이 뭉쳤다. 이들은 오는 22일 대구에서 개막하는 '2025 미래혁신기술박람회(FIX 2025)'로 총출동 한다. 23일에는 글로벌 양극재 기업 엘앤에프 주최로 '2차전지 순환경제 포럼'도 열린다. 포럼은 2차전지 순환경제 '생태계'를 중점적으로 다룰 예정인데, 포럼 현장에서 어떤 구체적인 청사진과 협력 모델이 제시될 지 업계의 이목이 벌써부터 집중되고 있다.

◆공급망 불안과 규제의 파고…'닫힌 고리'의 한계

대한민국 배터리 산업의 구조적 취약점은 데이터로 명확히 드러난다. 핵심은 원자재의 대(對)중국 의존도다. 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 이재관 의원(더불어민주당)이 산업부로부터 받은 자료에 따르면 지난해 기준 우리나라는 2차전지 원료로 쓰이는 음극재의 핵심인 천연흑연의 97.6%, 인조흑연의 98.8%를 중국 수입에 의존하고 있다. 양극재 핵심인 수산화니켈과 전구체도 각각 96.4%, 94.1%를 중국산에 기대고 있고, 사용되는 리튬의 전체 수입액 중 65%를 중국이 차지하고 있는 실정이다. 한국무역협회 무역통계 따르면 2022년 기준 국내 2차전지 핵심 광물의 대중국 수입 의존도는 58.7%에 달한다. 주요 경쟁국인 일본(41%), 독일(14.6%)을 크게 웃도는 수치다.

외부 환경은 더욱 거세다. 미국은 인플레이션 감축법(IRA)을 통해 '해외우려기관(FEOC)'으로 지정된 중국 기업을 공급망에서 사실상 배제하고 있다. 올해부터는 FEOC에서 추출·가공·재활용한 핵심 광물을 포함한 배터리는 세액공제 혜택을 받을 수 없다. 유럽연합(EU) 역시 핵심원자재법(CRMA)을 통해 2030년까지 제3국 원자재 의존도를 65% 이하로 낮추고, 소비량의 최소 25%를 재활용 원료로 충당하도록 강제했다. 2027년부터 도입될 '배터리 여권'은 원자재 원산지부터 탄소 발자국, 재활용 원료 사용 비율까지 전 생애주기 이력 추적을 의무화 한다.

이러한 위기 속에서 국내 2차전지 업계는 폐배터리에서 원료를 회수하는 '폐쇄형 순환(Closed Loop)' 모델에서 해법을 찾으려는 노력에 나서고 있다. 하지만 이는 임시방편에 가깝다는 지적이 나온다. 기존 선형적 밸류 체인의 끝에 재활용 고리 하나를 덧붙이는 것만으로는 시스템 전체의 리스크를 막아낼 수 없다는 것.

최영렬 순환경제 생태계 구축 전문가(ISO국제심사원·메가프로젝트 전문위원)는 "글로벌에서 폐배터리를 처리해 만든 중간재 '블랙매스(Black Mass)'가 최종 정련을 위해 다시 아시아로 운송되는 비효율이 고착화되고 있다"면서 "이는 비용과 탄소 배출을 동시에 증가시키는, 사실상 여러 개로 끊어진 '호(Arc)'에 가깝다"고 지적했다.

◆공급망 위기를 기회로…'폐배터리'가 그 주인공

업계는 폐배터리 재활용 시장이 공급망 위기를 기회로 전환할 핵심적인 미래 성장 동력이라고 평가하고 있다. 전기차 시장의 폭발적인 성장은 필연적으로 막대한 양의 폐베터리 발생으로 이어진다.

에너지 시장 조사 업체 SNE리서치에 따르면 글로벌 폐배터리 재활용 시장 규모가 올해 208억달러(한화 약 27조원)에서 연평균 17%씩 성장해 2040년이면 2천89억달러(약 274조원)에 이를 것으로 전망했다. 2040년 전세계적으로 약 4천227만대의 전기차 폐차가 발생하며 이로 인한 폐배터리 발생량이 3천339GWh(기가와트시)에 달할 것으로 예측했다. KPMG는 글로벌 전기차 폐배터리 재활용 시장이 2025년부터 연평균 33% 성장해 2030년에는 574억 달러(약 68조 원)를 상회할 것으로 전망했다.

국내에서는 2025년부터 전기차 폐차가 본격화돼 약 56만대의 폐차가 예상되며, 2030년부터는 연간 10만개 이상의 폐배터리가 발생해 시장이 본격적으로 활성화될 전망이다. 국내 전기차 폐배터리에서 회수되는 자원의 잠재적 가치는 2029년 약 2천억 원에 달할 것으로 예상된다.

◆글로벌 업계 어젠다 선점 '한창'

미래 2차전지 산업의 생존과 성장은 새로운 패러다임 전환기를 맞고 있다. 현재의 밸류체인이 광물~소재~배터리로 이어지는 단방향이라면, 산업 경계를 넘어 여러 참여자가 함께 상호작용하는 '순환경제 생태계'를 구축하는 것이 필요하다는 목소리가 나온다.

글로벌 기업들도 시장 속 생존을 위한 어젠다 선점에 적극 나서고 있다. 중국의 CATL은 올해 독일뮌헨 IAA 모터쇼에서 '배터리 순환경제 고위급' 포럼을 열고 BMW, 메르세데스 벤츠 등 핵심 고객사와 BASF 등 핵심 소재사, 유럽배터리연합(EBA) 등 글로벌 협력 협의체의 최고위급 인사들을 초청해 방대한 네트워크 구축에 발빠르게 움직였다. 업계는 배터리 순환경제가 미래 모빌리티 산업의 핵심 의제임을 전세계에 각인시키고 글로벌 표준 형성 과정에서 주도권을 확보하려는 전략적 행보를 보였다고 평가했다.

◆국내 순환경제 생태계 정책 마련 분주

순환경제 생태계는 국내에서도 빠르게 구축되고 있다. 정부는 2차전지 순환경제 생태계 구축을 위해 법·제도적 기반 마련부터 연구개발(R&D), 인프라, 금융 지원까지 전방위적으로 정책을 추진 중이다.

사용후 배터리의 수거·보관부터 재사용·재활용까지 전(全)주기를 체계적으로 관리하고 산업을 육성하기 위한 (가칭)'사용후 배터리 산업 육성 및 공급망 안정화 지원에 관한 법률' 제정을 추진 중이다. 또 한국형 배터리 여권 도입, 재생원료 인증제 등도 함께 추진 중이다.

◆'최초의 방점'…K-배터리 순환경제 포럼 의미

이러한 패러다임 전환의 중심에 지역 기업들이 순환경제 생태계의 설계자로 나선다. 오는 23일 양극재 전문기업 엘앤에프 주최로 대구 엑스코에서 '2차전지 순환경제 포럼'이 열린다. 그동안 국내에서 열린 다수의 배터리 관련 컨퍼런스가 개별 기술과 제품에 중점을 둔 반면, 순환경제 생태계를 전면에 내세운 포럼은 이번이 처음이다.

이번 포럼은 단순 의제 나열을 넘어 배터리·소재업계, 정부, 학계가 실무를 바탕으로 함께 지속가능한 산업 생태계를 만들어가는 것을 목표로 한다. 2차전지 순환경제 구축 과정에서 실무 현장이 겪는 애로사항을 공유하고, 정부와 함께 해결 방안을 모색하며, 학계와 함께 미래 기술을 논의하는 소통의 장을 열겠다는 것이다.

정우철 포스텍 교수가 좌장을 맡아 포럼을 이끌며 <주>엘앤에프, 세방<주>, 네이처이앤티<주>, <주>에코알앤에스 등 민간 기업들과 대구기계부품연구원(DMI), 국립환경과학원 등이 토론에 참여한다.

K-배터리 산업은 공급망 위기와 글로벌 규제 속에서 생존이냐 아니냐의 기로에 서 있다. 오는 23일 열릴 2차전지 순환경제 생태계 포럼이 K배터리 산업에 새로운 패러다임을 제시할 수 있을 지 업계의 이목이 집중되고 있다.

이동현(경제)

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[영상]영·호남 공동선언…균형발전 위해 한목소리](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202601/news-m.v1.20260117.4cf4c263752a42bfacf8c724a96d3b46_P1.jpg)