none-display-h1

[주말인터뷰] 최한동 김천시체육회장“매일 출근해 현안 챙긴다”

2026.02.18

[대구 근대 건축, 중구를 거닐다] <2> 옛 대구공립상업학교 본관

2026.02.17

“‘나는 안 소중해요’라고 말하던 아이, 이젠 ‘나도 빛난다’고 말해요”

2026.01.27

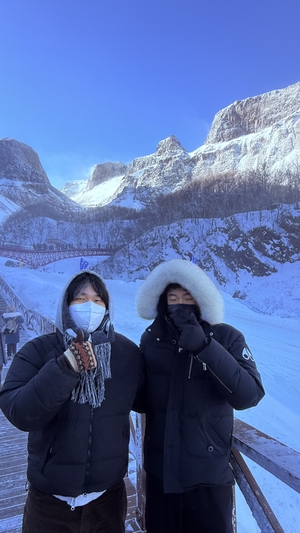

폐부 깊숙이 들어오는 차갑고 알싸한 공기 ‘여기는 백두산’

2026.01.25

‘블랙아이스’가 만든 연쇄 참사…고속도로 상주~영덕 구간 근본대책 찾아야

2026.01.13

많이 본 뉴스

- 최신

- 주간

- 월간

- “벌써 가게?”…달라진 명절 세태에 더 비어가는 ‘부모의 둥지’ 1

- [TK통합 특별법 심층분석] <2>대구, 통합특별시 성장 발판 ‘인공지능·미래특구·기반시설’ 조문 주목 2

- [TK통합 특별법 심층분석]<3> 투자·미래특구 날개 단 TK, 성장엔진 켠다 3

- 행정통합 8부 능선 넘은 TK, 이제 ‘공공기관 이전’ 집중할 때 4

- [대구 근대 건축, 중구를 거닐다] <2> 옛 대구공립상업학교 본관 5

- 대구 이월드 인근 호텔 건립 가능성 주목 6

- ‘올해 주택시장 판도 바로미터’ 대구 분양시장 포문 누가 열까 7

- 고민 많은 세뱃돈…이번 설엔 이렇게, 중고생 5만원·대학생 10만원 8

- 설 당일 대구 극장가 ‘북적’…설 연휴 사흘 만에 관객 수 10만 돌파 9

- [속보] “봉화 춘양 산불 54분 만에 진화”…산림당국 신속 대응 10

영남일보TV

더보기

![[주말인터뷰] 최한동 김천시체육회장“매일 출근해 현안 챙긴다”](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260205.7f306d831b6a42e49e152c5a7e4229c2_T1.jpg)

![[대구 근대 건축, 중구를 거닐다] <2> 옛 대구공립상업학교 본관](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260211.a34c05d216864f6aa1c2856bc6b2d8fc_T1.jpg)

![[대구 근대 건축, 중구를 거닐다] <1> 계성학교 아담스관·맥퍼슨관·핸더슨관](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260211.1a2241642baf4cac9ab359c42fd1ce6e_T1.jpeg)

![[걸어서 만나는 우리동네 문화유산] 표지판도 없는 300년 누정…90대 부부가 지키는 영양 ‘취은당’](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260213.852d37db1c1046e694d632d6dbe40ca1_T1.jpg)

![[기획르포-이장 선거로 멍드는 마을 공동체 (상)] 이장 선거 후 마을회관에 흐르는 침묵](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260211.8b4198d87078400ab61eeac8d4d49c9b_T1.jpg)

![[포토뉴스] 대구지하철참사 23주기, 대구도시철도 중앙로역 ‘기억공간’에 놓인 국화](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260211.d34496b30cb54f1d8bbb9a44fe3b54bd_T1.jpg)

![[기획특집]<하>철강 패러다임의 대전환…50조 투자 물꼬 트는 ‘마지막 퍼즐’, 포항의 지도를 새로 그린다](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260208.21ac4a0a292d4f4d8ba6614257ac97b8_T1.png)

![[기획특집]<상>철강 패러다임의 대전환…-탄소의 굴레 벗는 ‘그린 스틸’의 심장, 포스코 수소환원제철이 연다](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260208.0c9b7214262142c4a4b5cb2af8f4a918_T1.png)

![[포토뉴스] 2026년 대구 신천 자전거 수리센터 운영 시작](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202602/news-p.v1.20260202.517f28d242f248c993d3defc5fe58feb_T1.jpg)

![[포토뉴스]한파에 시민들로 붐비는 대구 중구 반월당지하상가](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202601/news-p.v1.20260126.8f51ef44ed7a4377b7e0e18e87d9dd54_T1.jpg)

![[경북 ‘식탁 지도’가 바뀐다 中] 아열대 작물·스마트팜 확산…영천에서 본 ‘기후농업’의 현실과 해법](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202601/news-p.v1.20260118.039c0f678cd4489f8d9531c80e5f6af7_T1.jpg)

![[2025전태일<6>]기술교육 내세워 열정페이…손 습진에 허리·무릎 통증도 감내](https://www.yeongnam.com/mnt/thum/202601/news-p.v1.20251227.a5d37e212b0a469393c2e402e01962dc_T1.png)