■ 시리즈를 시작하며

반만년 역사에서 영남은 ‘인재의 본향’으로 손꼽힌다. 그중 구미는 영남을 대표하고 상징하는 인재향(人材鄕)이다.

‘택리지’의 저자 이중환은 지금의 구미인 선산을 이렇게 표현했다. “전해오는 말에 ‘조선 인재의 반은 영남에 있고, 영남 인재의 반은 일선(선산의 별호)에 있다’고 한다. 이 때문에 예로부터 문학하는 선비가 많았다. 임진년에 명나라 군사가 이곳을 지나갈 때 인재가 많은 것을 꺼려 (선산)고을 뒤 산맥을 끊고 숯불을 피워 뜸질을 하였다. 또 큰 쇠못을 박아 땅의 정기를 눌렀다."

구미가 인재의 고장임을 알 수 있는 대목이다. 영남사림의 영수인 점필재 김종직 역시 선산부사 재임시절 쓴 시에서 “일선에는 예로부터 선비가 많아서 영남의 반을 차지한다 하거니와 3년마다 수재를 논할 적엔 뛰어난 재사가 마을을 빛냈고, 조정에서 높은 재능을 발휘한 사람도 한두 사람만이 아니었다"라고 읊었다. 실제로 구미는 고려 말 충신인 야은 길재를 비롯해 야은의 제자이자 점필재 김종직의 아버지인 강호 김숙자, 영남 사림의 영수인 김종직, 사육신 하위지, 생육신 이맹전 등의 걸출한 인재를 배출했다. 대한민국 근대화의 기틀을 다진 박정희 전 대통령도 이 고장 출신이다.

영남일보는 매주 1회 ‘스토리가 있는 구미 인물열전’ 시리즈를 연재한다. 구미의 대표적인 인물을 재조명하고, 그들의 삶을 통해 미래가치를 찾기 위해서다. 원고집필은 한국문단을 대표하는 시인이자 영남일보 부설 한국스토리텔링연구원의 고문인 이하석 작가가 맡는다. 시리즈 첫회는 영남사림의 기틀을 마련한 강호(江湖) 김숙자(金叔滋, 1389~1456년)에 대한 이야기다. 구미의 대표적인 가문인 일선 김씨로, 영남사림의 영수인 김종직의 아버지이다. ‘길재-김숙자-김종직’으로 이어진 학문적 계승은 영남사림의 정신적 기반을 구축하는 뼈대이기도 하다.

#1.12세에 길재 문하에 입문

길재 선생을 처음 뵌 게 숙자의 나이 12세 때였다. 선산 영봉에서 아버지와 함께 금오산 아래로 걸어오는 데 한나절이 걸렸다. 감천을 건너서 넓은 들판 위에 걸린 금오산을 올려다보니, 그 자태가 자못 장쾌했다.

길재의 집에 이르자 아버지 김관은 먼저 길재와 예를 갖추었다. 두 사람은 이미 친분이 있는 듯 보였다. 길재는 고려가 망하자 벼슬을 버리고, 이곳으로 내려와 홀어머니를 봉양하고 있었다. 이 소식을 듣고 아버지 김관은 누구보다도 빨리 길재를 찾아가 만났고, 그때 아들의 공부를 은근히 부탁하기도 했던 터였다.

아버지는 숙자에게 말했다.

“인사 드려라.”

숙자는 큰절을 올렸다.

“이름이 숙자라고?”

“네, 자가 자배(子培)이니, 편한 대로 부르십시오.”

아버지는 어린 아들을 맡기는 데 따른 고마움과 우려를 표했다.

“집에서 어릴 때부터 공부를 시키긴 했으나 아직 많이 부족합니다. 잘 부탁드립니다.”

“그렇습니까? 제가 보기에는 아주 영민하게 생겼군요.”

숙자는 스승을 은근히 올려다보았다. 아버지로부터 그 명성을 익히 들은 터였다. 숙자의 나이 세 살 때 정몽주 등 쟁쟁한 이들이 시해됐고, 그때부터 고려는 풍전등화였다. 이미 나라는 새롭게 편제가 개편되고 있었고, 개국의 기운이 강했다. 이어 공양왕이 폐위되고, 새로운 나라가 세워졌다. 불안과 예측불허의 시기였다. 그 시기를 길재는 내리 한 길로만 내달았다. 고려 조정에 대한 충성이 그의 삶을 받친 기둥이었다. 조선조에서는 그를 불러 성리학을 근간으로 한 새로운 시대를 열 구상을 가졌으나 그는 불사이군(不事二君, 두 임금을 섬기지 아니함)의 마음을 굽히지 않고, 금오산 아래에 은거했다.

숙자의 아버지는 처음에는 길재에게 자식을 맡기는 걸 우려하기도 했다. 민감한 시대에 자칫 잘못 줄을 섰다가는 어떤 화를 당할지 알 수 없었기 때문이다. 그러나 길재 같은 뛰어난 스승 밑에 자식을 맡기려는 욕심이 더 컸다. 길재는 새롭게 떠오르는 성리학의 본류를 거쳐 온 이른바 신진사류의 총아였다. 성리학은 새 나라의 골격을 이루는 사상이 되었다. 그런 만큼 새 조정에 출사하기 위한 가장 확실한 길잡이이기도 했다. 무엇보다 길재가 새 국가에 등을 돌렸다고 해서 고루하거나 편협되지 않았으며, 제자들의 출사를 그런 이유로 막지 않는 열린 학자라는 점이 크게 끌렸다.

어릴 적부터 총명함이 넘쳤던 아들에 대한 기대가 컸던 만큼 그 스승으로 길재만큼 매력이 있는 이가 드물다고 여겼다. 어쨌든 길재가 숙자를 흔쾌히 제자로 받아들인 것이 기분이 좋았다.

부자는 다시 왔던 길을 되돌아갔다. 아버지는 아들에게 당부를 했다.

“열심히 해 보거라. 저분 같은 스승은 천고에 다시 만나기 어려울 것이다. 이 기회를 기뻐하고 잘 받아들여야 한다.”

며칠 후 숙자는 짐을 싸 들고, 스승의 댁에 머물기도 하고, 집을 오가면서 공부를 시작했다. 길재는 그의 공부 점검부터 했다. 어릴 적부터 영민했던 터라 경서의 기본이 되는 ‘대학’ 등을 읽어 오던 터였다. 당연히 ‘소학’도 읽었다. 그러나 길재는 ‘소학’을 다시 펴 읽게 했다. 숙자가 능숙하게 읽어내는 걸 듣고 있던 길재는 말했다.

“앞으로 공부는 ‘소학’이 기본이 될 것이다. 경서는 그 다음이다.”

“……”

“‘소학’을 가볍게 여기지 마라. 알기는 쉬워도 실천은 어렵기 때문이다. ‘소학’을 통하면 경서의 문리는 저절로 열리게 마련이다.”

길재의 ‘소학’ 강의는 정밀하면서도 간명했다. 그런 가운데 경서까지 공부가 확대되면서 새로운 학문의 실력이 쌓여 갔다. 소년이었던 숙자는 차츰 골격이 굵은 청년으로 성장해 갔다. 학문이 깊어지면서 공부에 대한 갈증이 더욱 심해졌다. 역학에 밝은 윤상(尹祥)이 황간 현감으로 내려와 있다는 소식을 듣자 그는 가슴이 설렜다. 추풍령을 걸어 넘어가서 배움을 청했다. 윤상은 그 열의에 감탄했다. 주역의 깊은 뜻을 힘써 가르쳐주었다.

숙자는 향학(鄕學)에서 공부하면서 제자들을 가르치기도 했다.

25세의 청년으로 비로소 출사의 길을 잡았다. 그해(1414년, 태종 14) 생원시에 합격했다. 1419년(세종 1) 식년 문과에 병과로 급제했다. 고령현감을 거쳐 1439년 세종이 정사를 밝히고, 도덕과 행실이 올바른 선비를 선발해 사유록(師儒錄)을 비치하자 그가 가장 으뜸으로 천거되기도 했다. 세자우정자(世子右正字)가 되었으나, 얼마 후 선산의 교수관으로 나갔다가 개령현감이 되었다. 그 뒤에 성균관 사예(司藝)가 되었으나, 1456년 사직하고 처가가 있는 밀양으로 내려가서 그해에 세상을 떴다.

목민관으로서의 그는 청렴과 백성에 대한 연민으로 일관했다. “토지와 백성 사랑도 학문을 배우는 일에서 벗어나지 않는다”고 그는 늘 말하곤 했다. 그런 마음으로 풍속을 바꾸어 나가고, 미풍양속을 가꾸는 데 힘썼다. 관아에서만 똬리를 튼 책상물림의 자세가 아니라, 자주 고을을 순시하면서 사람살이를 돌아보았다. 그리하여 씨앗이 없어 농사를 못 짓는 이에게는 종자를 빌려주고, 땟거리가 없는 이에게는 환곡으로 도와주었다. 흉년이 들면 과감하게 창고를 열어 굶주린 백성을 구휼하고 구제했다. 혼례를 치르지 못하는 이는 혼수를 장만해주어 혼례를 주선하기도 했다.

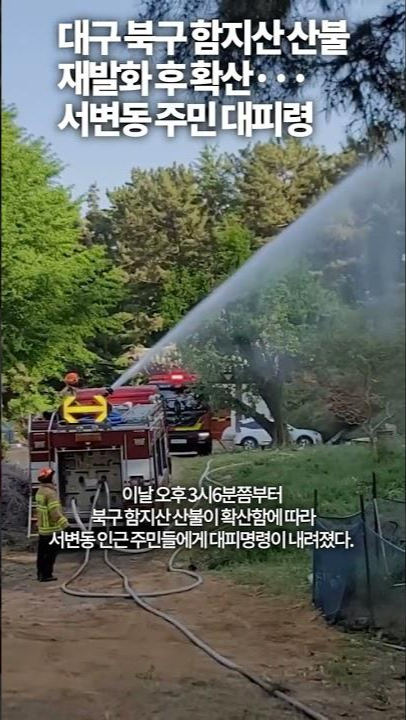

![[구미인물열전 .1] 영남사림의 기반을 구축한 김숙자(金叔滋)](https://www.yeongnam.com/mnt/file/201306/20130628.010110742170001i2.jpg) |

| 김숙자의 위패를 모시고 있는 사당(祠堂)인 낙봉서원 상덕묘(尙德廟). |

#2.영남사림파의 기반을 닦다

“묘막생활이 불편하지 않으십니까?”

제자들이 찾아와 걱정을 해도 숙자는 괜찮다고 할 뿐이었다.

1431년 양친 상을 거듭 당했을 때 그는 ‘소학’의 법도를 먼저 떠올렸다. 그에 따라서 어버이를 모시려 애썼다. 장사를 치른 후에는 묘 옆에 띠집을 지었다. 그곳에서 3년을 지내려는 것이었다.

“참 지독한 양반이야. 여막생활을 하면서 한 번도 마음 놓고 상복을 벗지 않았다고 하네. 집에도 들르지 않을 정도라니 말이야.”

사람들은 그를 두고 감탄하기도 했다.

여막살이 3년이면 짧지 않은 기간이었다. 그러니 그 기간에도 학문을 쉴 수는 없었다. 묘를 돌보면서도 한편으로는 부지런히 읽고, 생각하는 일을 게을리 하지 않았다. 그의 여막에는 애도 기간 중에도 많은 이들이 찾아들곤 했다. 그의 학문을 흠모하는 이들이었다. 그리하여 부모의 무덤 아래 여막은 어느덧 학문을 주고받는 토론장과 공부의 장소가 되었다. 그는 그 불편한 자리에서도 찾아오는 이들을 가르치기를 권태롭게 여기지 않았다.

“얘야, 여막 곁에 간단한 서재가 있어야겠다.”

아들 종직에게 한 말이었다.

“어찌 그러십니까” 하고 가족이 물었다.

“이 거친 생활에도 찾아오는 이들이 많지 않은가. 그들은 다 나의 공부친구이니 소홀히 할 수 없지 않겠느냐.”

그리하여 여막 곁에 서재를 만들어 조석을 올린 뒤에 손님을 맞고, 제자들을 가르치기까지 했다. 그러면서 자식들의 공부를 틈틈이 점검하는 것도 게을리하지 않았다.

“요즘, 무엇을 읽고 있느냐?”

“제자백가를 들추고 있는 중입니다.”

“열심히 하거라. 그러나 너무 앞질러 나가면 안 되느니라.”

그는 학문에 임할 때 배움의 순서를 특히 강조했다. 가르칠 때에는 처음에 ‘동몽수지(童蒙須知)’의 ‘유학자설정속편(幼學子說正俗篇)’을 모두 암송시켰다. 그런 다음 ‘소학’에 들어갔다. 그 과정을 거쳐야 비로소 ‘효경’ ‘사서오경’ ‘자치통감’ 및 ‘제자백가’의 순을 밟았다.

제자이면서 아들인 종직에게도 그 점을 철저하게 주지시켰다. “공부할 때 차례를 뛰어넘어서는 절대 안 된다”라는 말을 무수히 했다. 이런 자세가 워낙 철저했기에 한 번은 아들이 그걸 따져 물은 적도 있었다. 그런 아들에게 숙자는 자세를 고쳐 앉으며 얘기했다.

“공부를 왜 한다고 생각하느냐?”

“……”

“공부를 단순히 지식의 축적이나 전수로만 여겨서는 안 된다. 공부에는 순서가 있다. 그 과정을 중시하는 것은 각 과정에 따르는 실천을 행하는 것이 중요하기 때문이다. 과정을 제대로 밟지 않고 건너뛰는 것은 실천이 뒤따르지 않는 폐단을 불러오기 십상이지. 과정을 지켜야 바른 실천을 행하는 길이 열리는 것이다. 말하자면 공부는 수양의 한 방편으로 이해해야 한다. 알겠느냐? 공부하는 것은 성현의 길로 나가는 하나의 과정임을 잊어서는 안 되느니라.”

숙자는 스승 길재의 가르침이 여기에 있다고 확신했고, 그걸 제자들에게 더욱 강조했다. 종직은 아버지의 이 가르침을 평생을 두고 지켰다. 어릴 때부터 책 목록을 정해 놓고, 그 순서대로 읽는 습관을 흩뜨리지 않았다. ‘소학’을 중심으로 한 이러한 실천 강조 학풍은 김숙자-김종직을 거쳐 16세기에 이르러 사림 사이에 일반적인 것이 될 정도로 큰 설득력을 발휘했다. 뒤에 영남사림파의 큰 학자로 드러난 김굉필은 스스로 ‘소학동자’라고 지칭하면서 30세까지 ‘소학’에만 천착했을 정도였다. 길재에서 김숙자를 거쳐 김종직에 이르는 이른바 정주학(程朱學)의 학통이 그렇게 세워진 것이다.

길재는 많은 제자를 길러 냈는데, 가장 먼저 입지를 세운 이가 김숙자였다. 이후 그의 제자들이 속속 중앙정계에 진출했다. 특히 세조 때부터 김숙자와 김종직 부자 등 여러 신진 사류가 과거 급제 등을 통해 중앙정치 무대로 머리를 내밀었다. 그리하여 강력한 세력을 형성하게 된다. 이른바 영남사림파가 그것이다. 훗날 이중환이 ‘택리지’를 통해 “조선 인재의 반은 영남에서 나왔고, 영남 인재의 반은 선산에서 나왔다”고 한 말은 김숙자 이후의 영남사림파의 발흥을 강조한 것이었다.

글=이하석 <시인·영남일보 한국스토리텔링연구원 고문>

사진=손동욱기자 dingdong@yeongnam.com

공동 기획 : 구미시

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[구미인물열전 .1] 영남사림의 기반을 구축한 김숙자(金叔滋)](https://www.yeongnam.com/mnt/file/201306/20130628.010110742170001i1.jpg)