|

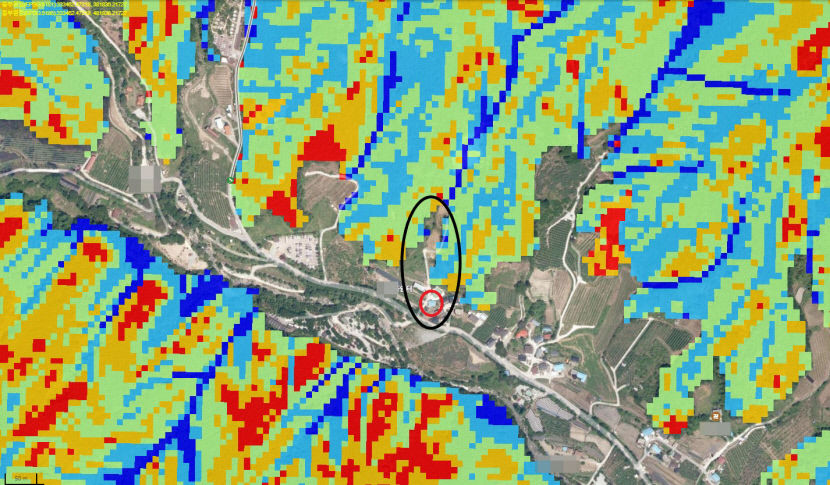

| 지난 15일 산사태가 발생해 60대 남자와 20대 여자 등 2명이 숨진 영주시 풍기읍 삼가리 한 마을의 산사태 위험도를 표시한 '산사태위험지도'. 등급별로 가장 위험도가 높은 1등급이 빨간색-노란색-연두색-하늘색-파란색 순이다. 산사태 피해 지역(검은색 타원)과 매몰된 주택(붉은색 동그라미).<산림청 산사태위험지도 캡처> |

집중호우로 산사태가 발생하면서 큰 인명피해가 발생한 경북의 대부분 지역이 '산사태 취약 지역'으로 지정되지 않은 것으로 드러났다. 이 때문에 일각에선 '산사태 취약 지역 지정 체계'의 대대적 정비가 필요하다는 목소리가 나오고 있다.

23일 경북도 재난안전대책본부 등에 따르면 폭우로 25명이 사망하고 2명이 실종된 예천·영주·봉화·문경의 마을 14곳 중 '자연재해 위험 개선 지구'로 지정된 곳은 단 한 곳도 없었다. 이 가운데 산사태가 발생한 10곳 중 1곳(영주시 풍기읍 삼가리)만 제외하곤 '산사태 취약 지역'으로도 지정된 곳이 없었다.

하지만 도가 '산사태 취약 지역'으로 지정됐다고 한 영주시 풍기읍 삼가리 마저도 실제 산사태 취약 지역으로 관리된 적이 없는 것으로 파악됐다. 당시 대부분의 마을 주민들도 이곳이 산사태 취약 지역으로 지정됐다는 것을 몰랐다고 한다.

|

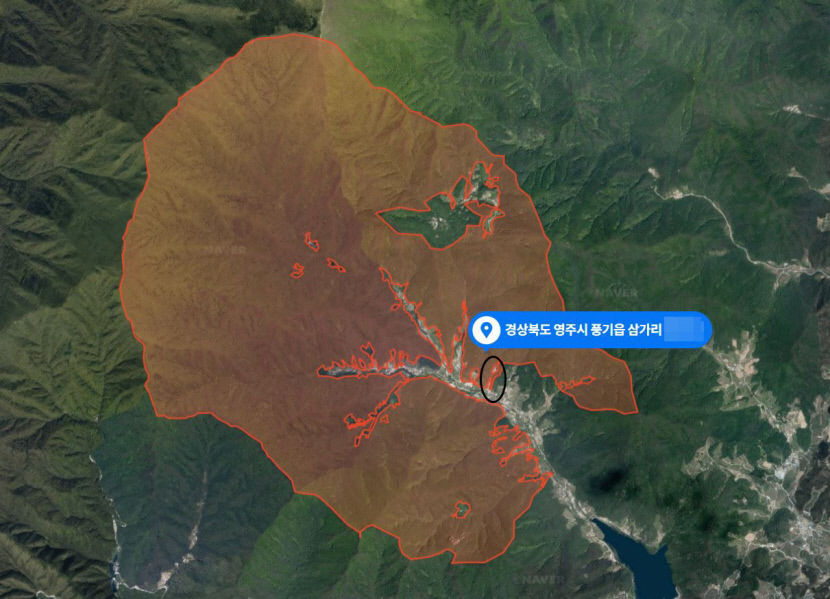

| 산사태 취약 지역으로 지정된 영주시 풍기읍 삼가리 면적을 표시한 위성 사진. 산사태 피해 지역(검은색 타원). <네이버 지도 캡처> |

산사태 취약 지역으로 지정된 영주시 풍기읍 삼가리의 단일 면적이 무려 1천878만4천327㎡(568만2천259평)에 달했고, 실제 산사태가 발생한 장소는 산림청의 산사태 위험도(1~5등급)를 표시한 '산사태 위험지도'에 대부분이 3~5등급으로 표시돼 있었다.

게다가 실제 산사태로 인해 대량의 토사가 흘러내린 곳은 4~5등급으로 산사태 위험도가 낮은 곳으로 분류돼 있었다. 결국 최근 도내에서 잇따라 발생한 산사태 지역 중 취약 지역으로 지정된 곳은 사실상 거의 없는 셈이다. 당시 산림청 관계자도 산사태가 발생한 곳은 취약 지역으로 선정된 곳이 아니라고 한 바 있다.

산림청의 한 관계자는 "소백산국립공원관리소나 지자체에서 무단 형질변경 사실을 알려왔다면 산사태 위험도 등을 반영해 예방할 수 있는 방안을 마련했을 것"이라며 "두 곳 중 어디에서도 산림 훼손에 따른 산사태 위험에 대한 문의는 없었다"고 밝혔다.

산림청 등에 따르면 산사태 취약 지역은 2011년 서울 우면산 산사태를 계기로 마련됐다. 집중호우, 태풍 등 수해로 인한 산사태 가능성을 미리 파악해 대비하겠다는 취지였다.

이처럼 재난에 대비할 수 있는 제도적 장치가 있었음에도 불구하고 제 기능을 하지 못했다. 전문가들은 피해 마을들이 관리 대상에 포함되지 않은 것은 '인위적 개발 요소'를 간과했기 때문이라고 입을 모은다.

실제 최근 집중호우로 발생한 도내 산사태 가운데 풍기 삼가리와 예천 효자면에 경우, 각각 밭과 과수원 등의 토지 개간으로 인해 발생한 산사태로 산림 당국은 추측하고 있다.

과거 우면산 산사태가 발생한 2011년 장마 기간 전국 산사태의 80%가 도로 건설이나 농지 개간 등 인위적 개발이 원인이었다는 연구 논문도 발표된 바 있다.

산림청은 이 같은 연구 결과와 데이터베이스를 빠르게 접목해 각종 재난에 대비한다는 방침이다.

산림청 관계자는 "산을 밭이나 도로 등 다른 용도로 전용하면, 산지에서 제외돼 이후 관리 사각지대로 남기 때문에 이에 따른 위험도를 관리하는 것이 필요하다"고 강조했다. 또 "앞으로는 산사태 취약 지역뿐만 아니라 그 지역의 토양과 수종 등을 자세히 분석, 산사태로 인한 피해 규모 시뮬레이션 등을 통해 피해 예상 범위까지 관리할 수 있도록 체계를 마련하겠다"고 말했다.

손병현기자 why@yeongnam.com

손병현

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[TK큐] 보이지 않는 사람까지 생각한 설계…웁살라의 이동권](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202512/news-m.v1.20251215.bfdbbf3c03f847d0822c6dcb53c54e24_P1.jpg)