|

| 한국에서 가장 지루하고 난해하고 그러면서도 긴 호흡의 만연체 소설로 평가받는, 작가로부터 인정받는, 메이저리그 소설가란 칭호가 무색하지 않는 김원우. 올해 일흔다섯의 그는 우리 문단의 절해고도가 되어 오직 소설만으로 연명하고 있다. 어떤 작가와도 교류를 하지 않고 책, 일간지, 그리고 20여 권의 사전을 도반으로 품고 자객처럼 심우주급 소설을 캐내기 위해 막장 탄부처럼 성실하게 진실하게 불퇴전의 정신으로 하루를 살고 있다. |

내겐 해묵은 맘의 흉터가 막장처럼 자릴 잡고 있다. '몽유병'처럼 어느 후미진 세월의 뒷골목으로 날 데려가 반세기 넘게 소설을 적게 만들고 있다. 현재와 미래에 산다지만 그런 나를 종횡으로 움직이는 건 아직 과거의 그 흉터다. 흉터는 상처와 질감이 다르다. 기억과 추억이 다르듯. 아픔이 삭아내려 어떤 한(恨)의 경지에 다다르면 흉터의 지위를 얻게 된다. 그 김원우식 자화상이 종일 파라핀 종이처럼 푸르죽죽한 음기(陰氣)가 되어 지금까지 날 불면증으로 가위 누르고 있다. 그 슬픔의 연대기는 1951년부터 발원된다.

|

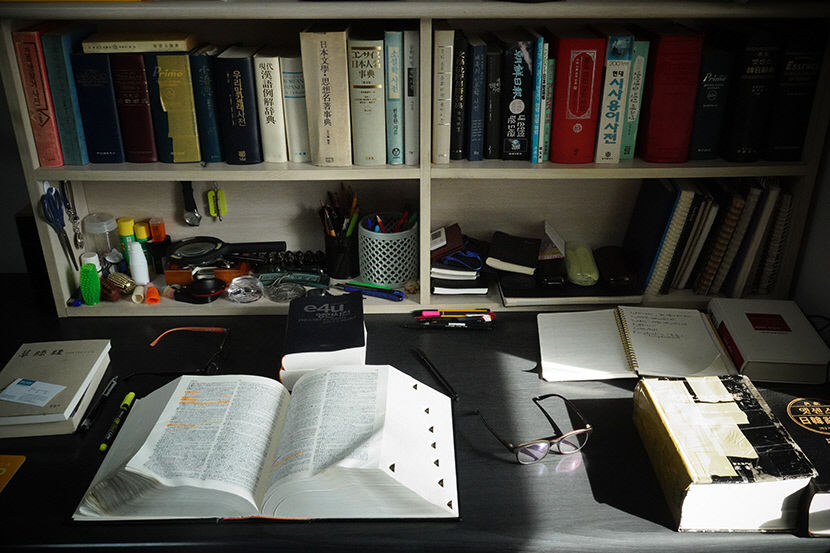

| 사전이 가득한 김원우의 책상. 그는 사전을 세상만사가 밀집된 '블랙홀'이라고 생각한다. |

내 편이 아니란 이유로 한 소읍이 통째로 도륙된 날도 있었다. 마르크스의 악령은 세상을 좌·우익으로 쪼개버렸다. 양 정치권력은 서로에게 망나니의 칼을 휘둘렀다. 법은 조족지혈이었다. 이념은 피아가 모두 전멸할 때까지 숨통을 놓지 않는다. 이해득실은 협상가능하지만 이념은 타협불가, 오직 결사항쟁이었다. 나만의 비극이 아니라 훗날 그게 '시대의 비극'이란 걸 알면서 나는 내 상처를 감히 용서할 수 있었다.

이념이 남북을 피칠갑 할 때 나는 1947년 경남 김해시 진영읍에서 태어났다. 역마살과 이념에 범벅된 아버지는 가족을 버리고 월북해버렸다. 우리 가족은 졸지에 '빨갱이 가족'이 된다. 가족이 '흉기'가 된 막막한 시절. 친척은 물론 그 누구도 우릴 챙겨줄 수가 없었다. 모두 이념으로 연명하는 좀비 같았다. 다행히 내 이종사촌 누님이 대구 중구 장관동에서 괜찮게 살고 있었다. 우린 그 문간방으로 야반도주했다.

원수가 된 남편, 치명적 가난, 이 두 덫에 걸린 어머니. 정상적인 인격을 가질 수가 없었다. 그 곁에 오종종 붙어있는 4남매도 치명적 트라우마를 겪을 수밖에 없었다.

어머니는 툭하면 '내 삶이 왜 이 모양이지'란 의미의 경상도 사투리인 '언썬시럽다'란 탄식을 자주 내뱉었다. 삶의 절망스러움이 깡그리 녹아 있었다. 노예로 팔려 온 미국 남부 목화농장 흑인의 삶에 비견됐다. 징글맞은 '막장 가난'의 시절이었다.

학수고대했던 아버지는 끊어진 연처럼 산을 넘어간 뒤에는 집으로 돌아오지 않았다. 오랜 세월이 지난 뒤 그가 원산의 한 폐결핵 요양소에서 운명했다는 소식을 전해 들었다. 어머니는 욕질하고 매질하는 '광녀(狂女)'가 되어 있었고 그 참극의 표적은 항상 장남이었다. 아버지로 투사됐을 형은 고교 2학년이 될 때까지 화풀이식 매질에 시달렸다. 내게 가족이란 하나의 '경기(驚氣)'였다. 나는 미소를 잃고 급기야 무표정 사내가 된다. 그 암울한 씨앗이 1981년 소설로 피어난다. 생애 첫 작품집 '무기질 청년'이다. 형은 출세작 '마당 깊은 집'을 객혈처럼 토해낸다. 어느 날 주위를 돌아보니 이 나라엔 그런 가족이 수두룩했다. 슬픔은 필수였고 상식이었다. 그래서 슬픔은 누구의 독점물이 될 수 없다.

비명횡사급이랄 수 있는 내 가족사가 되레 우리 삼형제(원일·원우·원도)를 모두 문학인으로 빚어주었다. 동생 원도는 괜찮은 시인이 됐지만 1975년 요절한다. 나보다 먼저 유명 소설가가 된 형은 남북분단이 낳은 숱한 파생 스토리를 파고들어 대가로 성공했다. 나는 형과 달리 이념·역사 등과 같은 거대담론에는 등을 돌렸다. 대신 '한국발 속물근성'을 경판 깎는 각수(刻手)처럼 파고들었다. 남녀의 허세와 허영, 지식인의 위선, 작가의 허위의식, 언론계와 예술계의 섬뜩한 먹이사슬과 그 악성 관행의 이면을 파고들었다.

모르긴 해도 나만큼 호흡이 긴 초만연체 문장도 없을 것이다. 어떤 때는 한 문장이 책 한 페이지에 걸칠 때도 있다. 장황할 수도 있고 생경할 수도 있고 지루할 수도 있었다. 뻔할 뻔 자인 기존 상투적인 소설 어투를 가차 없이 파괴하고 싶었다. 생게망게 한, 엉너리 같은, 암상꾸러기, 도회(蹈晦), 트레바리, 시쁘지는, 편기(偏嗜), 우원사고(迂遠思考), 비문증(飛蚊症), 발밤발밤, 억색(抑塞)…. 일상에선 좀처럼 보기 힘든 한글사전 사각지대에 놓인 어휘를 내 방식으로 부활시켰다. 연조가 깊어질수록 소설과 현실이 평형을 이루기 시작한다. 난 비로소 소설가 김원우(75)가 된다.

글·사진=이춘호 음식·대중문화 전문기자 leekh@yeongnam.com

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[TK큐] 보이지 않는 사람까지 생각한 설계…웁살라의 이동권](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202512/news-m.v1.20251215.bfdbbf3c03f847d0822c6dcb53c54e24_P1.jpg)