|

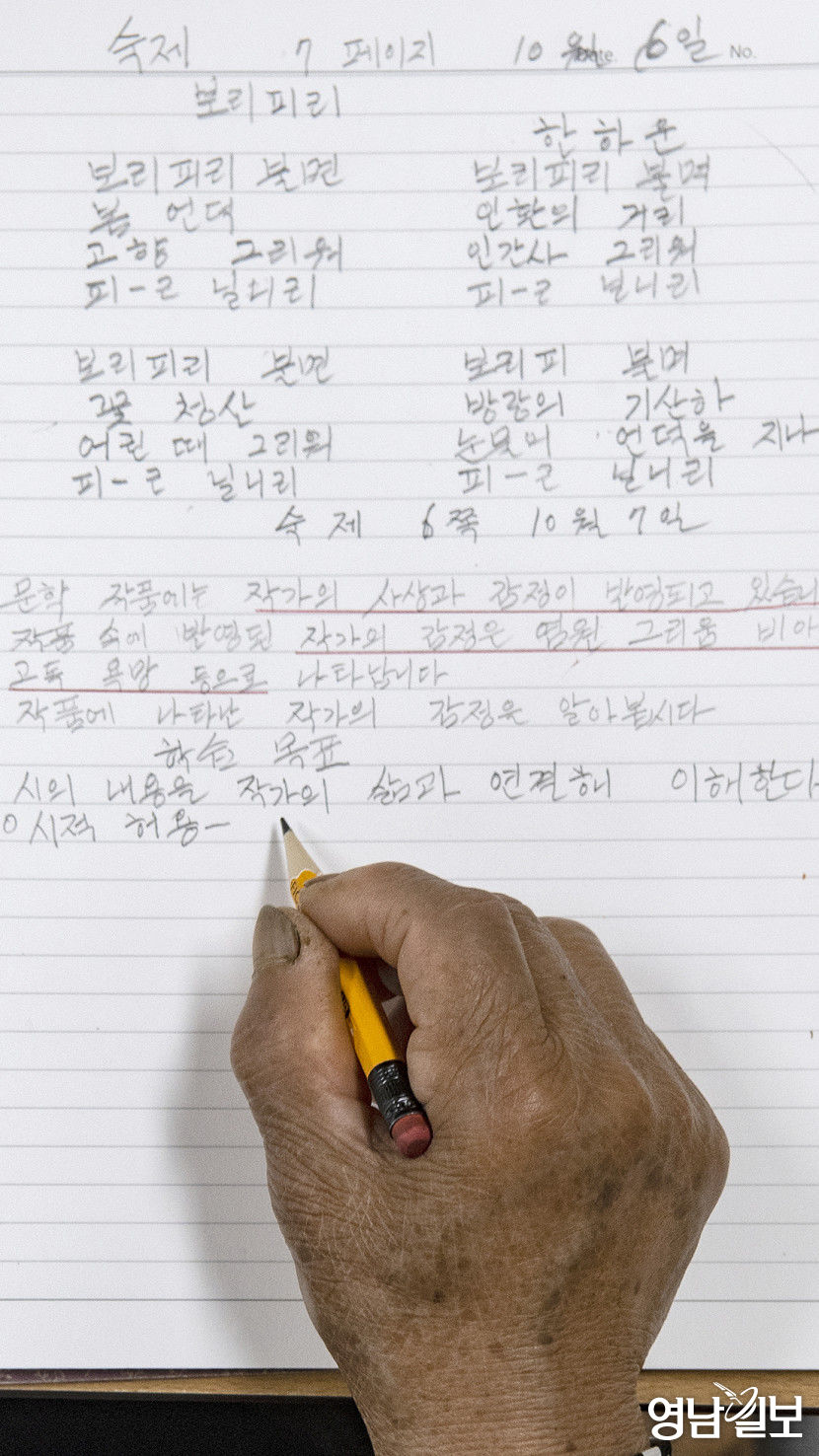

| 지난 11일 오전 대구내일학교 중학교 3학년 과정 교실에서 한 학생이 국어 수업을 들으며 몽당연필로 필기를 하고 있다. |

하지만 배움의 얕고 깊음보다 배우고자 하는 마음을 두고 말할 때 '끝없음'이 주는 무게는 한없이 가벼워진다. '배움'이란 행위를 간과하고 쉬게 되는 것은 어느 순간일까? 고등학교를 졸업하면? 대학교를 졸업하면? 혹은 직장생활을 하며 일을 배우고 타성이 찾아올 때 즈음?

대부분 사람은 배움에 지치고 지금의 역량에 만족하며 그 안에서 평생을 살아간다.

성인 문해 교육을 하는 대구내일학교에서는 세월에 낡은 손들이 또박또박 한 글자 한 글자 배움을 이어가고 있다. 학생 대부분이 배움에 목말라 이 학교를 찾았다.

중학교 3학년 과정을 가르치는 교실을 살짝 엿봤다. 선생님이 칠판에 분필로 글을 쓰면 학생들은 연필로 필기했다. 당번은 분필 가루가 하얗게 묻은 지우개를 수동식 분필 떨이로 탈탈 털어놓는다. 물건도 방식도 모든 것이 옛것이지만 학생들의 눈에 비치는 배움에 대한 열정만은 새것이다. 수업이 끝나고 선생님이 학생들에게 물었다. "글을 배우니 좋습니까?" 학생들은 입을 모아 대답했다. "남이 쓴 글을 알 수 있어서 좋습니다."

'말'과 '글'이 이슈인 요즘이다. 좀 더 정확히 말하자면 '알아듣는' 것이 이슈다. 곡해(曲解)라는 표현이 거창할 정도로 간단한 문장을 이해하지 못하는 사람들이 많다. 영어를 배울 때 쓰던 직독직해가 국어로 적용되니 그야말로 무지의 영역이다. 무지는 죄가 아니라지만, 알려고 하지 않는 것은 죄가 될지도 모르겠다. 알 수 있는 것을 외면하는 것은 분명히 죄가 될 것이다. 평균나이 67세 학도들의 주름진 손에 들린 몽당연필 앞에 부끄러운 일이다.

이런저런 사정으로 배우지 못하고 긴 세월을 보낸 후 다시 교실을 찾은 학생들의 배움에 대한 열정이 느껴졌다.

함께 사는 세상에서 말과 글이 벽이 되지 않기를 바라본다.

글·사진=윤관식기자 yks@yeongnam.com

윤관식

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[직설사설] 장동혁 국민의힘 당대표 선출… 찬탄파 반탄파 분당 가능성?](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202508/news-m.v1.20250829.dfce1e66f6774371bc2ae25a5d9b7a34_P1.jpg)