|

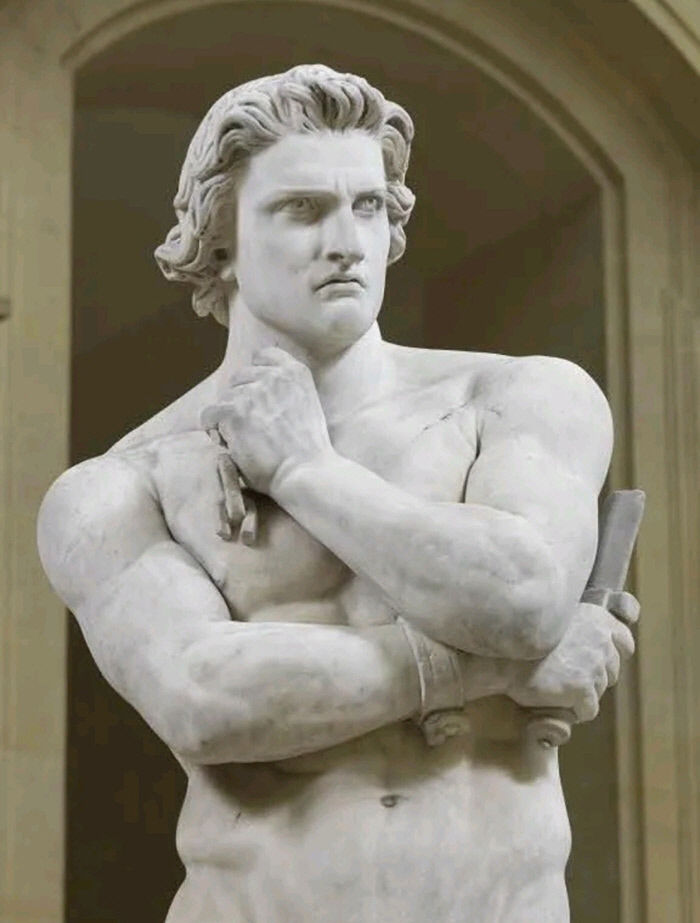

| 스파르타쿠스-데니스 포야티에 조각, 1830년, 루브르박물관. |

|

| 박미영 (시인) |

시인 최서림이 현대 직장인을 검투사로 빗대 쓴 시가 오래 기억에 남는다. '어젯밤 들이킨 술로 오전 내내 허파에서 모래바람이 분다./ 알콜로 인해 모진 장기(臟器)들도 썩지 않는 비닐로 진화되었을 것이다./ … / 곳곳에 도사리고 있는 블랙 홀에 빠지지 않으려 이리 뛰고, 저리 뛰고, 오늘 오후 광고주 김전무와 사우나에서 인간적으로 만났다./ … / 흘러내리는 땀은 죽을 때까지 싸우는 콜로세움 검투사 등줄기에 번들거리는 올리브유다.' 죽을 때까지 싸우는, 이 구절에 목이 컥 막힌다.

검투사(劍鬪士, Gladiator)는 경기장에서 양날 단검인 글라디우스로 대결하는 고대 로마의 노예다. 초기엔 어느 한쪽이 '죽을 때까지 싸우는' 데스 매치였으나 패자(敗者)를 무조건 죽이는 것을 금하는 아우구스투스 황제의 칙령으로 완화되었다. 스파르타쿠스는 검투사 노예였다. 플루타르코스 영웅전 크라수스편(篇)에서 그를 가리켜 '트라키아(현재 불가리아) 출신으로 명민한 정신과 대단히 튼튼한 신체를 갖추었고 신분에 비해 훨씬 교양 있는 인물'이라 평했다. BC 73년, 나폴리 북동쪽 카푸아 검투사 양성소에서 동료 74명을 이끌고 반란을 일으킨다. 로마공화정 제3차 노예전쟁이었다.

대리석 광산 일하다 노예 검투사로 차출

목숨 건 시합·가혹한 훈련 견디지 못하고

동료 74명과 반란…정부 토벌대 무찔러

사회불만 노예 등 7만명 합류 세력 키워

승승장구하다 내부 갈등·배신으로 발목

로마군에 진압…노예군 6천명 십자가형

억압에 저항한 제3차 노예전쟁 막 내려

로마와 카르타고 사이 100여 년에 걸친 포에니 전쟁은 로마의 승리로 끝났다. 이후 로마는 이베리아와 북아프리카의 영토를 얻고 지중해의 제해권을 장악한다. 그러나 산이 깊으면 골도 깊은 법, 이 번영의 음영이 너무 짙어 로마 사회는 썩기 시작한다. 몽테스키외에 의하면 이 정복으로 인해 빚어진 부와 권력의 양극화가 로마 공화정의 쇠락을 불러오는데, 특히 정복 속주의 넓은 땅을 분배받은 귀족들의 라티푼디움(대농장)이 큰 화근이 된다.

당시 로마에 유입된 전쟁노예들은 넘쳐나 인구의 3분의 1에 달했다. 이 노예들의 값싼 노동력으로 대량 생산된 밀은 자영농 시스템이던 로마 농민들의 생계를 위협했고, 그로 인한 땅값의 폭락은 공화정에 내분을 불러왔다. 또한 충분한 식량과 의복을 제공받지 못하고 비인간적 대우와 고된 노동에 내몰리던 노예들은 범죄를 저지르거나 도적이 되어 시민들을 위협했으며, 공기와 햇볕밖에 가진 게 없는 빈민들은 로마로 몰려들었고, 빈부 격차, 계층 간 대립은 격화되었다.

BC 136년, BC 104년, 시칠리아 라티푼디움 노예들이 일으킨 제1차, 제2차 노예전쟁은 이러한 배경에서 비롯되었다. 오랜 전쟁과 노동에 단련된 반란 노예들은 무기를 탈취하여 시칠리아는 물론, 이탈리아 반도 전역의 수많은 도시와 농촌을 초토화시켰다. 이 악순환을 끊어내기 위한 그라쿠스 형제의 토지 개혁 등 여러 시도가 있었지만 대지주와 귀족들의 반대로 실패했고, 반란은 수년에 걸쳐 가까스로 진압되었다. 반란 노예 대부분은 로마 공화정 최고형인 십자가형에 처해졌다. 끔찍하게도 경기장에서 야수들과 싸우게 된 노예들은 검으로 서로를 찔러 죽이는 방식으로 집단 자살했다.

권력자들은 자신들의 부와 지위를 유지하기 위해 원형 경기장(콜로세움), 원형 극장, 전차 경주장을 곳곳에 세워 시민들을 위무했다. 현대 포퓰리즘의 상징이 된 고대 로마의 빵과 서커스(오락) 정책이었다. 아편처럼 권력자들이 뿌려주는 동전과 빵 그리고 오락에 중독이 된 시민들은 놀이 없이 살 수 없게 되어 끊임없이 자극적인 검투경기를 요구하기에 이르렀다. 그때 대리석 광산에서 일하던 트라키아인 스파르타쿠스가 검투사로 차출되었다.

검투사의 평균 수명은 23세, '몽둥이로 맞고, 쇠사슬로 묶고, 불로 지지고, 칼로 죽여도 좋다'란 서약서와 함께 '죽을 때까지 싸우는' 삶은 그야말로 공포 그 자체였다. 시합 전날 자살을 하는 검투사들이 부지기수였고 사실상 검노(劍奴)였다. 급기야 스파르타쿠스는 카푸아 검투사 양성소의 도를 넘는 가혹한 훈련과 모욕을 견디지 못한 갈리아(현재 프랑스) 출신 크릭수스를 비롯한 동료 74인과 반란을 일으켜 숲으로 뒤덮인 베수비오산(그로부터 152년 후인 79년 분화)으로 도망간다. BC 73년이었다.

소규모 검투사들의 탈주극으로만 본 카푸아 지방정부가 보낸 토벌대를 그들이 섬멸하고 빼앗은 무기로 무장을 하자 유명세가 높아져 노예, 부랑자들이 삽시간에 7만명이 몰렸다. 위협을 느낀 원로원에서 로마 정규군을 파견, 토벌하려 했지만 번번이 지형지물 이용, 불시 습격, 각개 격파, 시체를 이용한 속임수 등 스파르타쿠스의 지략으로 격파되고 만다.

지휘관이 살해당하고 말과 파스케스, 군기를 모조리 빼앗긴 로마군은 격분하여 더 많은 수의 토벌대를 보내지만 신체 건강하고 난폭하며 발 빠른 양치기 노예들과 사회에 불만이 많은 하층민이 구름 떼처럼 모여든 노예군에게 속수무책이었다. 이제 단순한 노예 탈주 사건이 아니라 로마 역사상 유례없는 사상 최대의 노예 전쟁이 된 것이었다.

노예군들은 스파르타쿠스의 만류에도 불구하고 여러 도시를 함락하며 전리품도 대거 탈취하고 살인, 약탈, 강간, 방화 등을 저지르고, 포로로 잡은 귀족들에게 검투사 시합을 시켜 이제껏 볼거리 취급을 당했던 분풀이를 했다. 하지만 야생마를 잡아 기병대를 조직, 금·은 같은 사치품 구입을 금지하고 철이나 구리를 구입해 무기를 만들자는 스파르타쿠스의 지도는 잘 따라 노예군은 갈수록 강해졌다.

알프스를 넘어 트라키아로 진격하려는 스파르타쿠스와 달리 추위를 겪어보지 않고 로마화된 크릭수스는 이탈리아 주둔을 주장했다. 각 4만, 3만으로 병력을 나눠 떠난 크릭수스군은 로마군에 격파되고, 북행을 포기한 스파르타쿠스군은 메시나 해협을 넘어 시칠리아로 가기 위해 해적에게 배를 구하지만 배신당해 항구에서 발이 묶이고 만다. 사실 알프스에서의 남하는 스파르타쿠스의 유일한 실책으로 꼽히는데, 혼자 또는 따르는 자들만 끌고 고향으로 가는 방법도 있었지만 그는 그렇게 하지 않았다.

노예군의 남하를 새로운 위협으로 느낀 원로원은 로마 제일의 부자로 사병을 가장 많이 거느린 크라수스(삼두정치의 1인)에게 토벌을 명하고 그는 무려 8개 군단(4만8천명)을 꾸려 맞선다. 그러나 방벽을 만든 군단을 배수진을 쳐 돌파하는 등 스파르타쿠스는 전력을 다해 승리를 거두지만 진영을 이탈한 일부 노예군들이 섬멸 당하자 셀레강 인근에서 마지막 결사대를 이끌고 전투하던 중 사망했다.

상당수 남은 노예군들은 스페인 원정에서 돌아오던 폼페이우스에게 격파당하고, 6천명의 노예군 포로들은 카푸아에서 로마까지 아피아가도에서 십자가형을 당한다. 일반 노예군과 같은 허름한 복장을 한 스파르타쿠스를 찾지 못한 로마군이 누가 스파르타쿠스냐, 그를 알려주는 자는 살려주겠다며 회유하지만 모든 노예군들이 서로 내가 스파르타쿠스다! 외치며 십자가에 매달렸다고 한다.

스파르타쿠스의 난을 볼테르는 '인류 역사상 가장 정의로운 전쟁이자 유일하게 정당했던 전쟁'이라 명명했다. 자유를 갈망하며 억압에 저항했던 검투사 노예, 사람 취급은커녕 공동묘지 매장조차 거부당했던 검투사를 로마의 역사가 플로루스는 '그는 거의 임페라토르(Imperator, 황제)처럼 싸우다 죽었다'라고 썼다. 그의 군사력 지략과 지도력으로 보아 트라키아의 왕자, 부족장의 아들이라는 설도 있다. 체 게바라는 생전에 가장 존경하는 인물로 스파르타쿠스를 꼽았다.

시인

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지