|

| 한국뇌연구원 인지과학 연구그룹 이동하 선임연구원팀은 뇌·행동·인공지능(AI) 분석 기술을 활용해 정서 질환 치료에 나설 수 있는 타깃 부위를 찾았다. 한국뇌연구원 제공 |

대구 신서혁신도시내 소재한 '한국뇌연구원'이 우울증, 분노조절장애 등 정서 질환을 치료할 대상 부위를 찾아냈다. 이 연구는 국제 학술지 '국제임상심리저널 ' 온라인 최신호에 게재됐다.

뇌연구원은 인지과학 연구그룹 이동하 선임연구원팀이 뇌·행동·인공지능(AI) 분석 기술을 활용, 정서 질환 치료에 나설 수 있는 타깃 부위를 발견했다고 14일 밝혔다.

코로나 19 팬데믹은 사람 간 감정을 인지하는 능력에 영향을 미쳤다. 마스크 착용으로 얼굴 표정이 가려지면서 감정을 쉽게 파악하기 힘들어진 탓이다. 특히, 코로나 기간 영유아기를 보낸 아이들은 감정 인지 및 정서적 공감에 어려움을 보이기도 한다.

이동하 박사는 "코로나 엔데믹 시대에 나타난 감정 인지 능력 부족이 사회병리적 문제로 커지고 있다. 이번 연구에서 밝힌 뇌 부위와 감정 차원의 원리는 향후 다양한 정서 질환 치료를 위한 디지털 치료제 개발에 활용될 것으로 기대된다"고 말했다.

연구팀에 따르면 뇌는 다차원 감정 지식을 이용해 자신과 상대방 감정을 인지, 분류한다. 여러 감정 차원 중 △긍정과 부정을 나타내는 정서가(valence) △흥분과 안정을 나타내는 각성가(arousal)로 나뉘는 정서적 차원이 중요하다. 정서적 차원에 대한 행동 패턴이 실제 뇌 기능 활성패턴과 유사한 지는 지금껏 거의 알려지지 않았다.

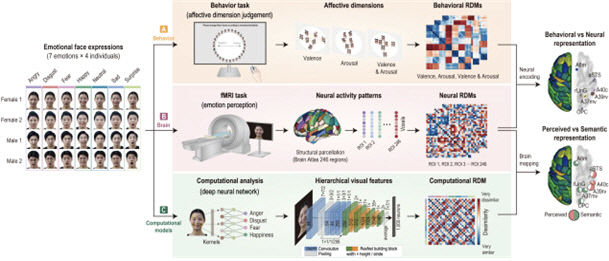

연구팀은 뇌 기능 모델(fMRI)-행동모델(judgement)-계산이론 모델(deep learning)을 서로 비교했다. 감정의 정서적 차원이 뇌에선 어떻게 지형학적인 연결망으로 표현되는 지를 파악하는 연구에 착수했다. 이에 뇌와 행동 사이 관계를 연구하기 위해 '정서적 얼굴모델'을 이용, 각 차원에 따라 기하학적 공간으로 분류하는 행동 표현 모델을 생성했다.

또 행동실험에서 사용한 정서적 얼굴모델을 사람들에게 보여준 뒤 이를 뇌 기능 모델로 만들었다. 인공지능을 활용해 얼굴 사진에 대한 시각적 특징을 추출하고, 계산이론 모델로 구현했다. 그 결과 연구팀은 뇌 기능 모델과 행동모델에서 정서적 차원이 유사하게 표현된다는 것을 찾아냈다. 특히, 정서가와 각성가가 서로 다른 곳에서 처리되는 점을 발견하는 연구 성과를 거뒀다.

최시웅기자 jet123@yeongnam.com

최시웅

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지