서울·부산·광주서 잇단 싱크홀

대구도 최근 10년간 20건 발생

발생 원인 1위 '상·하수관 손상'

전문가 “굴착 등 지하공사 땐

GPR 장비 활용한 사전 탐지를"

지난해 8월 31일 대구시 동구 도로서 지반이 침하해 당국이 복구 작업을 하고 있다. 대구 동구청 제공

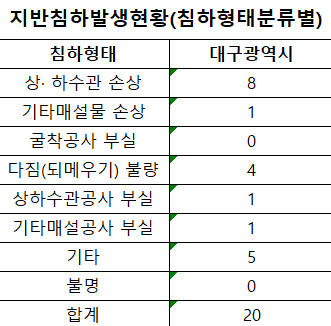

2015~2024 대구지역 지반침하발생현황. 국토교통부 지하안전정보시스템

전국에서 상·하수도 배관 노후화율이 가장 높은 대구가 싱크홀(지반침하)의 '시한폭탄'으로 인식되고 있다. 최근 서울, 경기, 부산, 광주 등 전국 곳곳에서 '싱크홀 포비아'가 확산되는 가운데 상하수도 노후화로 인한 배관 손상이 싱크홀의 주된 요인으로 지목돼서다. 더욱이 대구는 지반 약화가 우려되는 도시철도 공사 등이 최근까지 진행된 터라 불안감은 더 커지는 양상이다.

15일 영남일보 취재를 종합하면, 최근 10년간(2015년~2024년) 대구에서 발생한 싱크홀 사고는 20건이다. 발생 원인으로는 상·하수관 손상이 8건(40%)으로 가장 많다. 이외 다짐(되메우기) 불량 4건, 상하수관 공사 부실 1건, 매설물 손상 1건, 매설공사 부실 1건, 기타 5건 등이다.

전국적으로도 상·하수관 손상이 싱크홀 사고의 절반가량을 차지했다. 국토교통부 지하안전정보시스템을 확인한 결과, 최근 5년간 전국에서 발생한 싱크홀 사고 867건 중 394건(45.5%)의 발생 요인이 상하수관 손상이었다.

문제는 대구 곳곳에 노후 하수도 배관이 퍼져 있다는 것. 환경부에 따르면 전국 17개 시·도의 상하수도시설 (2022년말 기준) 중 하수도 배관 노후화율이 가장 높은 곳은 대구(74%)였다.

대구에서 가장 최근 발생한 싱크홀 사고도 상·하수도 배관이 손상돼 지하수가 지반으로 흘러 들어간 게 원인이었다. 지난해 8월 31일 동구 방촌동 금호강 인근 도로에서 싱크홀 사고가 났다. 당시 싱크홀 규모는 지름 50cm에 깊이 1.7m였다.

전문가들은 대구가 싱크홀 안전지대라 확신할 수 없는 만큼 지반 조사 등 정밀한 사전 조사가 필요하다고 조언한다.

전병운 경북대 교수(지리학과)는 “싱크홀은 지반 밑으로 물이 흘러들어 일종의 틈이 생기고, 외부에 물리적인 충격 등으로 인해 땅 표면이 내려앉아 생기는 것"이라며 “대구는 상하수도 배관 노후화를 비롯해 달서천, 범어천 등 복개천 콘크리트 노후화에 대한 우려가 높다. 이로 인해 지반침하가 일어날 가능성이 크다"고 했다.

깊은 굴착을 수반하는 도시철도공사도 싱크홀 발생과 관련성이 깊다고 했다. 전 교수는 “상·하수도관 노후로 인해 발생하는 싱크홀은 깊이가 비교적 얕아 인명피해가 날 정도는 아니지만 도시철도 연장 등으로 30m 이상 굴착하는 과정에서 발생하는 싱크홀은 대규모 피해를 낳을 수 있다"며 “지하 공사가 집중된 주요 환승역을 비롯해 지난해 말 개통한 도시철도 1호선 하양 연장 구간 부근은 GPR(지표투과레이더) 장비를 활용한 진단이 필요하다"고 주장했다.

대구시는 싱크홀 발생에 대비해 노후 상하수도 배관 조사에 대한 필요성을 인정하면서도, 예산·인력 등 물리적 한계 탓에 적극적 대처가 어려운 상황이라고 했다.

대구시 측은 “최근 전국에서 싱크홀이 잇따라 발생해 대구시도 도시안전과, 수질개선과 등 관련 부서가 정기회의를 통해 대응책을 강구 중"이라며 “다만, 상·하수도 배관이 모두 지하에 매설돼 있어 어디서 문제가 발생할지 예측하기 힘든 측면이 있다"고 말했다.

그러면서 “서울시가 도입한 일반 트럭용 GPR 장비는 한 대당 5억원이다. 유지관리비·인건비까지 고려하면 실질 소요 예산은 이보다 더 클 것 같다. 필요성은 인지하고 있다.다각도로 관련 사항을 검토 중"이라고 덧붙였다.

조윤화

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지