|

|

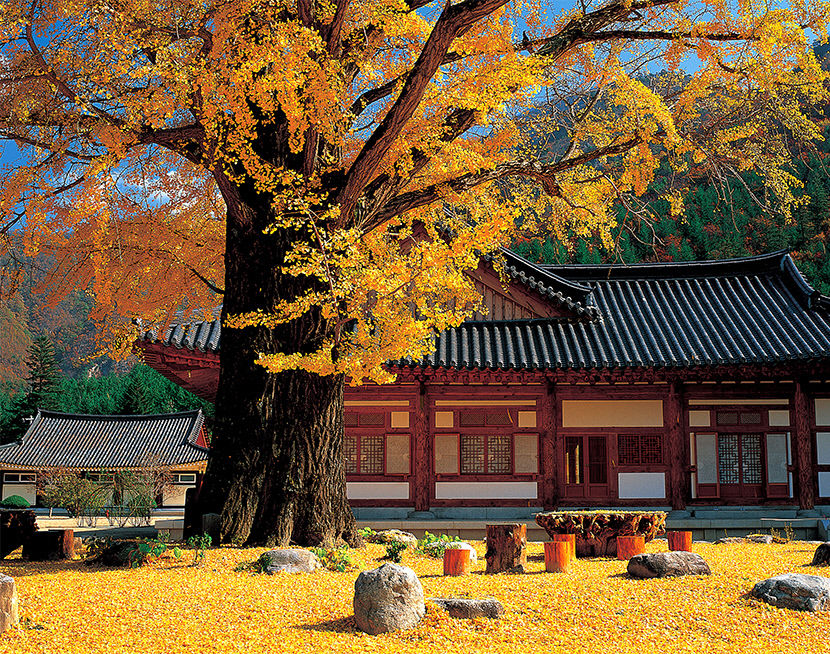

| 낙엽은 그저 자연의 법칙이다. 중국의 철학서 '회남자(淮南子)'에는 '한 잎 나뭇잎이 떨어짐으로 천하에 가을이 듦을 안다' 고 했다. 낙엽 한 잎에도 이런 엄청난 생각의 법칙이 담겨 있다. 흔하디흔한 낙엽 한 잎에도 '천하가 가을'이라며 움찔한다. 내장산(위)과 운문사의 가을. |

푸른잎이 물들며 형형색색 빛깔 변신

스멀 거리며 빙빙 돌아 떨어지는 낙엽

밟으면 서걱대는 소리는 제법 '시끌'

서글픈 가을 감성, 詩·노랫말에 단골

가을밤에 취하는 사랑과 이별 이야기

거친 삽질 속으로 낙엽이 쓸려 가듯이

추억 또한 무정한 삶속에 쓸려가는 듯

◆낙엽은 자연법칙

낙엽은 그저 자연의 법칙이다. 중국의 철학서 '회남자(淮南子)'에는 '한 잎 나뭇잎이 떨어짐으로 천하에 가을이 듦을 안다'고 했다. 낙엽 한 잎에도 이런 엄청난 생각의 법칙이 담겨 있다. 흔하디흔한 낙엽 한 잎에도 '천하가 가을'이라며 움찔한다. 엄청난 우주의 법칙 하나가 담겨 우리를 후려친다. 그럼에도 불구하고 세상의 일에는 그러나 이런 자연의 법칙마저 놓쳐 버릴 때가 수두룩하다. 특히나 요즘 같은 대선 정국에는 서로를 업신여기며 서로를 추풍낙엽으로 몰기 일쑤다. 끝내 대다수 후보들은 추풍낙엽이 된다. 옛 선인들은 낙엽 한 잎으로도 곧 다가올 세상 이치를 알았건만 추풍낙엽이 될 후보들 역시 곧 닥칠 미래의 스스로를 잘 알고는 있지만 굳이 모른 척 끝까지 버틴다. 녹록잖은 그 배짱들이 가뜩이나 힘든 팬데믹 시대에 너무 얇게 느껴져 슬프다.

잎들이 다 그런 것은 아니지만 낙엽이 되기 전에는 다들 아름답고 개성이 넘친다. '꽃보다 아름다운 잎'(도서출판 한숲)이라는 책의 머리글에는 '꽃이 밤하늘을 화려하게 수놓는 불꽃놀이를 닮았다면 잎은 늘 같은 자리에서 반짝이는 별을 닮았다. 꽃이 달콤하고 아찔한 향기를 풍긴다면 잎은 그들만의 은은하고 그윽한 향기를 풍긴다. 순간의 아름다움을 디자인하기 위해서는 꽃이 효율적이지만 지속적인 아름다움을 디자인하기 위해서는 잎의 도움이 필요하다'고 적고 있다. 지금껏 꽃만 봐왔던 사람들에게는 잎의 역할이 새삼스럽지 않은가. 이 책에는 온갖 잎들의 아름다움과 개성과 매력이 유용함과 더불어 많은 사진으로 소개되고 있어 잎의 이해도를 넓혀준다.

◆낙엽의 정조

물론 잎은 식물의 줄기로부터 나오는 영양기관의 하나로 외관적 구조는 잎몸·잎자루·턱잎으로 이뤄져 있다. 여름 내내 푸르다 낙엽이 되기 직전까지, 즉 녹색 잎이 붉게 물드는 가을이면 이를 '낙엽'이라 칭한다. 이럴 때 잎의 색이 변한다. 붉은색뿐 아니라 노란색이나 갈색 등으로 아름답게 물든다. 여기에 온갖 선들이 잎의 아름다움을 더해준다. 동그랗거나 타원 또는 굴곡의 선이다. 간혹 직선의 날카로움을 주는 잎도 더러 있지만 대부분 잎들은 여유롭고 미끈하며 유유자적한 곡선이다. 두 점을 이은 선 중 모나지 않고 부드럽게 구부러진 곡선. 곡선으로만 이뤄진 도형은 꼭짓점이 없다질 않는가. 꼭짓점이 없다는 점에서 순수해 보인다. 주지적인 느낌마저 든다. 부드러움 속의 강인함이랄까.

그래서 시인 김상용이 가을을 짧고 굵게 노래 부른다. '달이 지고/ 귀뚜리 울음에/ 내 청춘에 가을이 왔다'(가을 전문). 늦은 가을까지 읊어도 좋을 우람하고 청명하고 활기 넘치는 당찬 노래다. 세대 간을 아우르는 솔직하고 담백한 노래다. 그의 '내 청춘'에는 젊고 늙고가 없다. 지금 청춘도 청춘이고 지난 청춘도 청춘이다. 지금 가을도 가을이고 지난가을도 가을이질 않는가.

이럴 때 한 번쯤 흥얼거려도 좋을 노래. 유주용이 부른 '부모'다. 소월의 시에 곡을 붙인 노래다. 낙엽 지는 늦가을부터 늦겨울까지 들어도 들어도 차지 않는 시요 노래다. 행여나 낙엽 구르는 소리라도 들리고 귀뚜리 '뚜걱'이며 옆방으로 건너뛰는 소리도 함께 들리면 점차 늘어나는 1인 세대의 주인공들은 눈물·콧물 글썽일 게다. 그렇지 않다면 그는 분명 메타버스에 빠져 아바타를 타고 인조 낙엽의 덤불 속에서 밤새며 하얀 눈으로 기를 몽땅 써 버릴 작정이거나.

'낙엽이 우수수 떨어질 때/ 겨울에 기나긴 밤/ 어머님하고 둘이 앉아/ 옛이야기 들어라/ 나는 어쩌면 생겨 나와/ 이 이야기 듣는가/ 묻지도 말아라/ 내일 날에/ 내가 부모 되어서/ 알아 보리라// 낙엽이 우수수 떨어질 때/ 겨울에 기나긴 밤/ 어머님하고 둘이 앉아/ 옛이야기 들어라/ 나는 어쩌면 생겨 나와/ 이 이야기 듣는가/ 묻지도 말아라/ 내일 날에/ 내가 부모 되어서/ 알아보리라.'(부모 전문). 이후에도 홍민, 양희은, 박인희, 이은하 등 스무 명도 넘는 가수들이 불렀건만 하나같이 리듬들은 직선적일 수 없는 곡선이다. 때로는 빠르기도 하고 그러다 어느새 느리기도 하는 선, 곡선.

|

| 강원도 용추폭포의 가을. |

가을이 서글픈 계절은 맞다. 그러나 떨어지는 낙엽은 더 없이 마음이 턱 놓이는 곡선이다. 유연하고 넉넉한 시간 같은 굽은 선. 모르긴 해도 넓적하고 구멍 숭숭 뚫린 떡갈나무 낙엽도 그 무게 탓에 곧장 내리꽂히듯 직선으로 떨어지려나 했는데 웬걸 속력은 다소 빠른 듯했지만 스멀거리며 내려올 때는 여전히 곡선이었다. 대신 싱겁게 우그러진 큰 입, 떡 벌린 마른 생선 입 같은 잎들을 모은 떡갈나무 낙엽 무더기 위를 걸으면 서걱대는 소리는 그러나 직선이듯 제법 시끌벅적하다.

이런 떡갈나무 낙엽뿐 아니라 온갖 낙엽들을 쓸다 보면 '가을의 문인'으로 곧잘 불리는 이효석의 낙엽을 빠뜨릴 수는 없다. 수필 '낙엽을 태우면서'는 1938년에 발표됐으니 벌써 80년을 넘겼다. 당시 젊은이들의 가슴을 좋은 냄새로 태우듯 가을 스러운 문장들로 채워졌다. 벚나무 아래 낙엽을 수북이 쌓아 놓고 불을 붙이면 안쪽으로부터 푸슥 푸슥~, 그렇게 타면서 푸른 연기가 모로 길게 솟아오르고 그 연기에는 진한 커피의 향기가, 잘 익은 깨금(개암)의 맛이 있다고 수필 '낙엽기(落葉記)'에 적었다. 그 연기는 귀하고 욱신한 향기가 몸의 구석구석에 배어서 깊은 산 속에 들어간 듯하다. 그는 낙엽 타는 연기를 두고 '시절의 진미요 가을의 마지막 선물'이라고 했다. 어떤 이는 효석의 이런 생활을 요즘 유행하는 '소확행(소소하지만 확실한 행복)'이라고 평한다. 어떠하든 그는 이런 소소한 운치를 삶의 진미라는 걸 알았기에 소중한 글들이 그즈음 엄청 쏟아졌을 것으로 여기고 싶다.

◆김창열의 낙엽

낙엽이라면 '물방울 작가'로 알려진 화가 김창열을 뺄 수는 없다. 특히 그는 올해 고인이 되면서 작품 가격은 천정부지로 뛴다. 지난 5월 한 옥션에서는 2호 정도 크기의 낙엽 위에 영롱한 물방울이 톡 맺히다 떨어질 듯한 작품이 추정가 1천500만원을 훌쩍 뛰어넘어 2천여만원에 팔리기도 했다. 하물며 100호 정도의 대작은 마주하기도 어렵다. 비슷한 다른 작품들도 마찬가지다. 품귀현상마저 빚으며 여전히 상종가이다.

김창열이 이렇게 인기를 끄는 요인은 뭘까? 우리의 정서에 가장 잘 맞고 공감하기 좋은 현대미술이라서 그런 건 아닐까? 40여 년을 물방울 시리즈에 던진 그는 명필이었던 할아버지로부터 한문을 배웠다. 80년대부터 나타난 '회귀' 시리즈는 그래서 탄생 된 것이다. 한국 리얼리즘 회화의 거장 이쾌대(1913~1965)는 그의 유일한 스승이다. 60년대 말 파리의 외곽 화실에서 시작된 '물방울'은 곧장 대성공을 거두는 데는 오랜 시간이 걸리지 않았다. 파리에서의 성공 이후 서울전시에서도 완판이라는 신화를 기록하며 세간의 화제를 모은다. 솔직히 그의 물방울은 실재의 물방울이며 혹은 사진이라 해도 전혀 틀림이 없어 보이는 사실화다. 세밀히 들여다봐도 물방울에 사용된 터치는 겨우 몇 개다. 이토록 적은 붓놀림으로 물방울을 그릴 수 있다는 것은 그의 천부적인 천재성에 노력이 합친 결과다. 6·25 당시 김창열은 제주도에서 1년여를 보낸다. 그리고는 200여 점을 제주에 기탁 한다. 이를 바탕으로 오늘날 제주도립 김창열 미술관이 탄생한다.

◆추성부와 구양수

당장 제주도에 갈 수 없다면 전라도 부안의 명기요 시인이었던 계생(桂生·1573~1610)의 시 한 수를 떠올리면 어떨까. '매창'이라고도 불리며 황진이와 함께 조선의 명기로 불린다. 방년 18세에 비록 천민 출신이지만 예법에 밝은 학자 유희경이 부안에 놀러 와 시로 사귀었다. 27년 터울의 나이 차이를 극복해내며 아름다운 사랑을 이룰 듯했지만 끝내 헤어진다. 그런 후 지은 '이화우(梨花雨) 흩뿌릴 제 울며 잡고 이별한 님/ 추풍낙엽에 저도 날 생각는가/ 천리에 외로운 꿈만 오락가락 하노매'는 교과서에도 실린다. 별다른 기교가 없다. 하지만 간절한 진정성이 담긴 정감 어린 표현력 때문에 진한 감동이 인다. 그의 또 다른 시 '가을밤'이다. '비 뒤의 갈바람은 댓술을 휘젓는데/ 뚜렷이 밝은 달은 다락 위 덮었어라/ 벌레는 밤새워 울며 남의 애를 끊나니' 그 매창, 그 계생이 그리울 뿐인 가을밤이다.

중국 송대의 정치가요 문인이었던 구양수의 '추성부(秋聲賦)'도 한 번쯤 읽을 만하다. 어렵기는 하다만 가을 소리를 듣고 낙엽을 밟으며 가을을 지나다 보면 누구나 인생을 돌아보기 마련인데 이때 이 글은 엄청난 파괴력으로 다가온다.

다 아는 이야기 같다. 가을 소리 들으며 사람은 누구나 변해가는 것이니 두려워할 것 없으며 은연중에 자연에 순응하는 도리를 배우게 한다. 그런데도 폐부를 찌르는 듯한 문장력은 가히 놀랍다. 특히 이 글을 읽으며 1805년 조선 최고의 화가 김홍도가 '추성부'를 소재로 그린 산수화 '김홍도필추성부도(金弘道筆秋聲賦圖)' 한 점을 떠올리면 올가을은 이것으로 끝내어도 마냥 좋을 듯 싶다. 우리나라 보물로 지정된 이 그림은 김홍도가 별세하기 얼마 전에 그린 것으로 시대나 장소는 틀리지만 비슷한 두 분의 노년기가 가을밤을 노래하며 서정적으로 펼쳐져 많은 감흥을 일으킨다.

|

| 김채한(전 달성문화재단대표이사) |

이제 한 편의 영화를 볼 시간이다. 1946년

에 만들어진 '밤의 문'. 주인공 이브 몽땅이불러 히트시킨 불후의 명곡 샹송 '고엽(枯葉). 깊고 부드러운 음률과 노랫말 덕분에 가사를 몰라 흥얼거려도 이 가을에 좋은 노래다. 작시자는 자크 프레베르다. 낙엽이 거친 삽질 속으로 쓸려가듯 우리의 추억들 또한 무정한 삶 속에 쓸려가 사랑의 흔적을 지워버리지만 그러나 여름날 태양 같았던 우리의 사랑은 꼭 기억해 주길 바라는 마음으로 부른 노래다. 낙엽을 태우듯 처절하다. 그러나 타고 남은 재가 기름이 되듯 그들의 사랑은 결코 잊히지 않음을 우리들은 안다.

그의 또 다른 작품 '가을'로 끝을 맺는다.

'말 한 마리 오솔길 한가운데 쓰러진다/ 그 위에 나뭇잎이 떨어진다./ 우리의 사람이 오열한다/ 그리고 태양도'

이브 몽땅도 프레베르도 갔다. 그들은 영원히 가을 속으로 갔을 것이다. 여름이 타고 남은 잎-낙엽과 함께. (전 달성문화재단 대표이사)

김채한(전 달성문화재단대표이사)

사진=사진작가 배원태

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[영상]영·호남 공동선언…균형발전 위해 한목소리](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202601/news-m.v1.20260117.4cf4c263752a42bfacf8c724a96d3b46_P1.jpg)