|

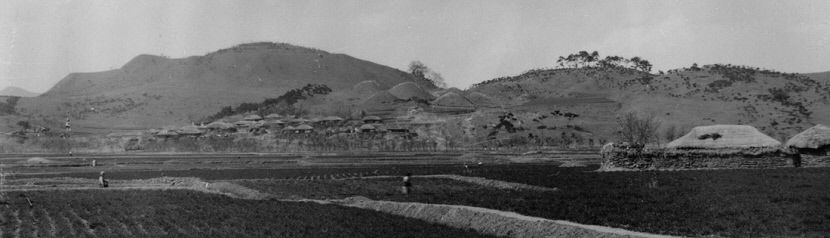

| 대구시 달성군 화원읍 성산리 고분군 전경. 1914년 촬영. 〈국립중앙박물관 제공> |

대구 달성군에는 다수의 고분군이 산재해 있다. 이들 고분군은 대부분 넓은 평야와 크고 작은 하천을 낀 구릉 위에 축조되어 있는데 고분군 주변에는 대부분 성곽이 함께 분포하고 있다. 예를 들어 달성 화원 성산리고분군은 화원토성과 한밭들, 낙동강을 배경으로 축조되었고 인접한 설화리고분군은 설화리산성과 한밭들 그리고 명곡천을 끼고 있다. 현풍 성하리고분군은 수문진성과 붐더들이 인접하고 있고 달성 다사 죽곡리고분군은 죽곡리산성과 강정들, 문산리고분군은 문산리산성과 문산들을 배경으로 축조되었다. 다사의 고분군은 모두 낙동강변에 자리하고 있다.

5~6세기 죽곡리·문산리·성산리 고분군에 대형 봉토분 축조

지역 최고 수장층의 존재 상징…금동관 등 신라 위세품 출토

대구 서쪽관문, 경주의 지배층과 긴밀한 상호관계 유지한 듯

|

| 성산리1호분 전경. <경북대박물관 2003> |

달성군에 축조된 고분군 중 맨 먼저 축조된 고분군은 다사 문양리고분군인데 이 고분군은 목곽묘와 석곽묘가 주를 이루고 있다. 최고 수장급 고분에서는 승석문단경호와 외절구연고배가 출토되는데 이는 4세기를 전후한 시기의 다사지역과 그 주변 지역의 상황을 추정해 볼 수 있고, 5세기 이전 낙동강 중하류를 포함한 영남지방의 교류 양상이 확인되었다는 점에서 의의가 있다.

5세기 중엽에는 다사 문산리 일대에 대형 봉토분과 중소형 고분이 축조되는데 이 문산리고분군은 2000~2002년 문산 정수장 건설부지에서 발굴 조사돼 그 전모가 확인되었다. 대형분은 대부분 11자형의 주부곽식으로 출(出)자형 금동관, 백화수피제 관모, 은제 조익(鳥翼)형 관식 등 신라식 금공품이 부장돼 신라 지방의 고총으로 파악됐다.

화원 성산리고분군은 화원토성과 사문진지, 추정봉수대, 구라리 유물산포지 등과 인접해 있다. 이 중 1998년 발굴 조사된 성산리1호분은 다수의 고분이 축조된 다곽식 고분이다. 봉토 중심부에서 약간 서쪽에 치우쳐 T자형으로 주곽과 부곽이 배치되어 있고 이를 중심으로 한 봉토 내에 5기의 석곽과 1기의 적석목곽묘가 축조되었다.

이 고분의 특징은 세장방형의 주곽과 부곽이 T자형으로 배치되었다는 것과 적석목곽묘 내부에 마련된 부장 공간의 구조이다. T자형의 묘곽 배치는 대구 달성고분군 50·51호와 아주 유사한데 이는 두 지역이 긴밀한 관계에 있었음을 보여주는 것이라고 할 수 있다. 또한 적석목곽묘는 봉분 동쪽 가장자리에 위치하는데 묘광 가운데 목곽을 설치한 후 가장자리에 적석을 했다. 이곳 출토유물 중 고배는 이 지역에서 제작한 것과 경주에서 제작한 것이 함께 출토되고 있어 경주지역 지배층과도 긴밀한 상호관계를 유지하고 있었던 것으로 해석할 수 있다.

|

| 성산리 1호분 유물들.(경북대박물관 2003) |

성산리1호분 주피장자는 봉분의 규모와 크기, 주곽과 부곽의 규모, 주곽 내에서 확인되는 순장 습속, 은제 조익형 관식이나 은제 과대장식, 금제 이식, 대도 등의 출토 유물로 볼 때 성산리고분군 내에서도 상위급에 속하는 인물이었음을 추정할 수 있다. 이 고분의 축조 시기는 5세기 후엽에서 6세기 전엽으로 추정된다.

이 성산리고분군은 필자가 2001년 이 고분군에 대한 정밀 지표조사를 실시한 바 있고 최근 <재>세종문화재연구원에서 이 일대에 대한 대략적인 분포를 소개하고 있기에 한 걸음 더 깊이 들어가 보고자 한다. 성산리고분군에는 대략 100여 기 이상의 고분이 분포하는데 봉토의 직경이 10m 이하의 중소형분이 많으나 그 직경이 20m 이상 되는 고총도 10여 기 확인된다. 지금도 이 고분 주변을 면밀히 살펴보면 고분에 부장되었던 각종 제의용 토기나 부장유물이 깨진 채 지표면에 흩어져 있음을 볼 수 있다.

|

| 김대욱 (영남대박물관 학예연구원) |

이 고분들은 몇 군데에 무리를 지어 축조되었는데 이중 성산리 제1고분군에서는 모두 55기의 고분이 확인됐다. 이곳에는 대형분이 집중 분포되어 있기 때문에 이 일대의 최고 지배층 묘역으로 판단된다. 성산리 제2고분군에서는 모두 10기의 고분이 확인되었는데 이중 4기는 현재 화원유원지 내 수영장 맞은편에 열을 지어 정비·복원돼 있다. 성산리 제3고분군에서는 모두 8기의 고분이 확인되었는데 중대형급은 확인되지 않았다.

이렇듯 5~6세기에는 고총이라 부르는 대형 봉토분이 죽곡리·문산리·성산리고분군 등에서 축조된다. 고총은 최고 수장층의 존재를 상징하는 것으로 봉분의 규모뿐만 아니라 부장된 유물도 주변 고분군보다 탁월해 이 지역에 최고 수장층이 축조한 것으로 볼 수 있다. 특히 문산리고분군에서는 출자형 금동관, 성산리고분군의 조익형 관식과 금제 수식부 이식 등 신라 중앙과 관계된 위세품이 확인된 바 있다.

이러한 유물은 일반적으로 신라가 지방지배 과정에서 발생한 것으로 고총의 확산이나 위세품의 사여 체계 등을 통해 볼 때 당시 달구벌뿐만 아니라 달성에도 신라 중앙의 영향이 미친 것으로 이해할 수 있다. 따라서 달성군 일대에 고총과 성곽이 함께 축조된다는 것은 5세기 이후 대가야의 급속한 성장에 따라 대구의 서쪽 관문이라 할 수 있는 다사와 화원 일대가 방어적 역할이 증대되었음을 보여준다.

이상을 통해 볼 때 금호강이 낙동강에 합류하는 이곳 화원 일대는 국내 최대의 내륙습지인 달성습지와 낙동강 상하류를 연결하던 사문진 그리고 화원유원지로도 많은 이야기가 남아있는 곳이다. 또한 최근 다사 일대에는 많은 인구가 유입되고 있어 주목받는 도시이다. 하지만 고대사회로 거슬러 올라가면 대가야의 성장에 따른 대구의 서쪽 관문으로서 이곳에 살던 사람들의 삶과 죽음을 엿볼 수 있는 고분 유적이 남아있다는 것도 기억해 주었으면 좋겠다. 영남대박물관 학예연구원

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[말로하자] 기초의원에게 기초의원이 꼭 필요한지 물어봤습니다.](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202508/news-m.v1.20250814.4aa48077a94f4a81ad024ed07bff267e_P1.jpg)