|

| 신춘문예는 한 해를 여는 일간지 지면을 통해 새로운 스타급 문인을 발굴하게 된다. 지난 한 세기 문학의 한 축을 담당한 신춘문예의 권위는 유명 문예지 신인상 등으로 인해 많이 퇴색되고 있다. 예전에는 200자 원고지가 대세였지만 이제는 A4용지에 출력해 내는게 관행이 돼버렸다. |

전후 현실문제에 대한 첨예한 질문

1950년대

50년대 신춘문예는 6·25전쟁으로 몇 년간 중단되었다가 부활한다. 1955년 황명의 동아일보 당선작 '분수', 56년 박봉우의 조선일보 당선작 '휴전선', 57년 윤삼하의 조선일보 당선작 '응시자', 58년 강인섭의 동아일보 당선작 '산록', 59년 신동엽의 조선일보 당선작 장시 '이야기하는 쟁기꾼의 대지' 등은 참신한 언어 실험과 전후 현실 문제에 대한 첨예한 질문을 당대에 던졌다. 신동엽의 장시가 거칠고 유장한 역사의 굽이치는 강물이라면, 박봉우의 휴전선은 6·25전쟁으로 인한 인간성 상실의 문제와 분단 현실 인식을 감각적 이미지로 다뤘다.

자유혁명의 불길…순수·참여파 양분

60년대

4·19는 젊은 피의 외침이자 자유와 혁명의 불길이었다. 유신체제는 근대화의 불균형, 폭압과 감시, 사회 불신, 개인의 불안과 소외 현상으로 규정된다. 당시 시단의 풍향은 전통 서정을 계승한 순수시파와 김수영으로 대변되는 참여파로 양분된다. 62년 한국일보 당선작 박이도의 '황제(皇帝)와 나'는 다양한 시대적 군상의 비유, 단정적 독백, 서사적 흐름의 시적 호흡이 강점이었다. 64년 한국일보 당선작 이근배의 '북위선(北緯線)'은 분단 조국의 아픈 현실을 노래하였다. 65년 동아일보 당선작 김광협의 '강설기(降雪期)'는 제주도 설림(雪林)의 풍경을 몽환적으로 그려내었다. 눈 내리는 숲속에서 읊조리는 화자의 아늑한 독백은 서정시의 새로운 화법이었다. 66년 동아일보 당선작 이가림의 '빙하기- 쟝·바띠스트·클라망스에게'는 개인사의 독특한 비극이 낳은 실존주의 시로 각광받았다. 이 시는 60년대의 젊은 시인의 초상화이자, 모더니즘 시풍을 지향하면서 우울한 비가(悲歌)의 형식을 띤다.

|

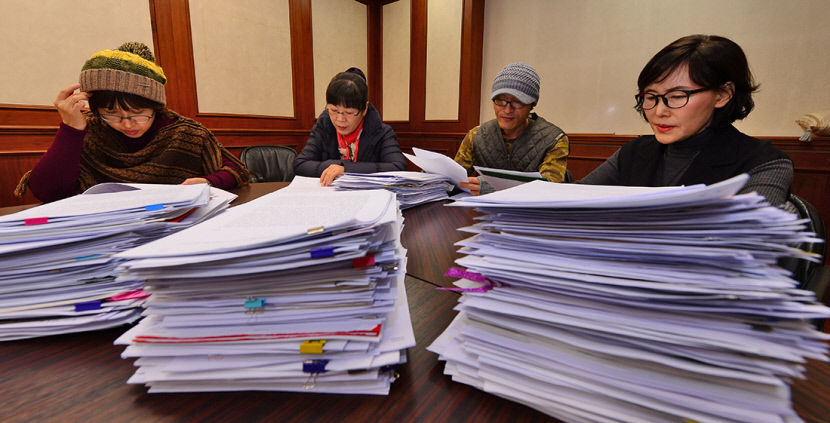

| 매년 수천 편의 응모 작품이 신춘문예 당선을 겨냥해 신문사 문화부로 우송된다. 본심 대상 10여편을 고르기 위해 실력파 젊은 문인들이 예심을 본다. 간혹 휴지통에 처박힌 작품도 심사위원의 눈에 띄어 당선의 영광을 얻는 경우도 있다. 영남일보문학상 예심 장면. 〈영남일보 DB〉 |

독재 저항·기술개발·산업화 빛과 그늘

70년대

군부 개발독재로 인한 막대한 외국자본의 유입과 기술 혁신은 문화 예술을 급변시켰다. 빈부의 격차, 독재에 대한 저항, 인권 유린과 민주화에 대한 열망, 구금과 탄압, 감시와 처벌은 산업화의 빛과 그늘이다. 사상계에 발표된 김지하의 '오적(五賊)'은 문단을 발칵 뒤집어 놓았다. 70년 정희성의 동아일보 당선작 '변신'은 현실진단 능력에서 어떤 기존 유행에도 얽매이지 않는 자기류의 표현 방법을 구사하여, 한국시의 매너리즘을 극복했다. 71년 나태주의 서울신문 당선작 '대숲 아래서'는 전통 서정의 아름다움을 섬세한 수채화 기법으로 그려낸 점이 돋보였다. 72년 정대구의 대한일보 당선작 '나의 친구 우철동씨'는 70년대 사회 전반의 분위기와 풍경을 놀랍도록 적확하게 묘사하였다. 73년에는 김명인, 이동순, 정호승, 김승희, 김창완 등 훗날 '73작가'로 불리게 되는 스타급 작가가 당선자로 무더기로 쏟아진다. 79년 장석주의 조선일보 당선작 '날아라, 시간의 포충망에 붙잡힌 우울한 몽상이여'는 그 기법의 참신성, 주제 설정의 여유와 내면성, 몽환적 이미지와 탄탄한 시적 형상화로 극찬을 받았다.

노동과 현실 표방한 리얼리티 작품

80년대

광주민주화운동의 부채 의식과 민족 문학을 표방한 민중시가 전면에 등장한 시기다. 시단은 도시적 모더니티와 아방가르드, 일군의 해체주의와 실험시들이 다양하게 전개되지만 혁명과 참여, 노동과 현실을 표방한 리얼리티에 가려 잠복하였다. 신춘문예 작품의 경향은 불의한 시대에 대한 풍자 묘사, 민중을 주인공으로 한 서사시 등장, 암울한 시대적 분위기와 뒤섞인 작품이 주를 이뤘다. 80년 황지우의 중앙일보 입선작 '연혁'은 해남 앞바다를 삶의 무대로 살아가는 한 가족사를 통해 개인의 정체성 찾기를 그렸다. 81년 곽재구의 중앙일보 당선작 '사평역에서'는 시골 기차역 대합실을 배경으로 가난한 사람들의 아픔과 외로움을 당대 현실에 빗대 밀도 높게 형상화하였다. 84년 안도현의 동아일보 당선작 '서울로 가는 전봉준'은 85년 정일근의 한국일보 당선작 '유배지에서 보내는 정약용의 편지'와 더불어 민중의 이야기를 다룬 역사 시의 새장을 열었다. 86년 최영철의 한국일보 당선작 '연장론(論)'은 목수가 사용하는 연장을 통해 인간 삶의 존재 방식을 특이한 시선으로 조망한 사물 시로 평가된다. 89년 조기원의 경향신문 당선작 '풍자시대에서 - Videod의 꿈' 은 90년대에 전개될 시풍을 가늠할 수 있는 중요한 작품으로, 그때까지 신춘풍의 기존 패턴을 깨뜨린 파격을 선보였다.

채팅·표절 시비 등 익명사회로 진입

90년대

소련 공산주의 몰락은 마르크스 레닌주의가 퇴조하고, 자본주의의 승리와 신자유민주주의 진입을 알리는 신호탄이 되었다. 이 시기는 활자 문명에서 전자 정보 문명으로 옮겨가는 과도기였다. 인터넷의 등장은 채팅, 표절 시비 등 음습한 익명 사회로의 진입을 의미한다.

90년 박라연의 동아일보 당선작 '서울에 사는 평강공주'는 현실 인식과 신선한 감수성을 고루 갖춘 작품으로 평가된다. 91년 박형준의 '한국일보' 당선작 '가구의 힘'은 현대 사회의 물신(物神) 숭배를 비판적 시선으로 성찰하였다. 93년 이정록의 동아일보 당선작 '혈거시대'는 벌레들의 방을 통해 아등바등 살아가는 현대인의 삶을 비판적 시각으로 그렸다. 94년 심보선의 조선일보 당선작 '풍경'은 시 속에 영화적 기법을 본격적으로 도입한 작품이다. 97년 배용제의 한국일보 당선작 '나는 날마다 전송된다'는 텔레포트라는 가상현실을 제재로 하여 2000년대의 시적 흐름이 우주로 확장되리란 것임을 시사한 주목할 만한 작품이다. 98년 여정의 동아일보 당선작 '자모의 검'은 한글 자음과 모음을 '검(劍)'으로 인식한 점이 독창적이었다.

극미세 이미지로 표현한 관찰과 묘사

2000년대

스마트폰의 등장은 신인류 포노사피엔스의 디지털 혁명을 불러왔다. 기존 인류의 생존 방식이 무너지고, 인공지능(AI)·빅데이터·사물인터넷·5G·자율주행 등 디지털 기술이 미래를 대체하였다. 예견이라도 한 듯 2000년대 이후 젊은 '미래파' 시인들은, 본능적으로 '디지털 플랫폼'으로 시(詩) 공간을 옮긴다. 2001년 김지혜의 동아일보 당선작 '이층에서 본 거리'는 언어 마디를 극미세 이미지로 치고 들어간 관찰력과 묘사력이 단연 돋보인다. 2013년 황은주의 중앙일보 당선작 '삼만 광년을 풋사과의 속도로'는 발랄한 상상력, 풋풋한 사유, 오랜 시적 내공과 함께 새롭게 찾은 사물의 성질, 감각의 명증성, 모국어를 최적화할 수 있는 야무진 시로 주목받았다. 2016년 변희수의 경향신문 당선작 '의자가 있는 골목-李箱에게'는, 이상의 시 '거울'의 말투를 빌려 '의자'가 함의하는 현대 사회의 다양한 파편적 의미들을 오마주하였다.

정리=김동원 시인

이춘호 전문기자 leekh@yeongnam.com

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지

![[TK큐] 보이지 않는 사람까지 생각한 설계…웁살라의 이동권](https://www.yeongnam.com/mnt/file_m/202512/news-m.v1.20251215.bfdbbf3c03f847d0822c6dcb53c54e24_P1.jpg)