|

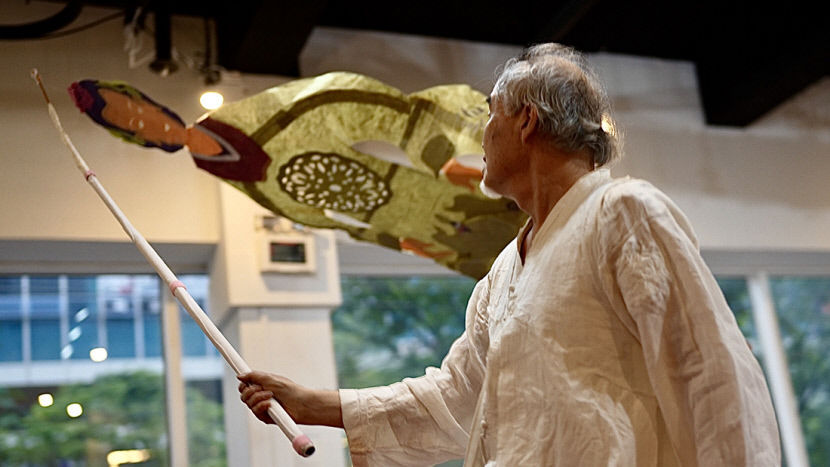

| 교육문화공간 월성38 개소식에서 이사장 인사말 대신 공연한 '원앙부인의 꽃밭'.〈라온스튜디오 제공〉 |

|

| 조성진 (마임이스트) |

◆예술은 나의 말하는 방식이다

최근 모 교육협동조합 이사장을 맡은 날, 이날은 조합이 운영하는 교육공간 개소식을 하는 날이기도 했다. 취임 인사로 마임공연 '원앙부인의 꽃밭'을 선보였다. 적어도 한 번은 꽃처럼 활짝 피는 인생을 살자는 의미다. 하객은 하나같이 새롭다고 하며 좋아했다. 나로서는 그리 낯설지 않은 방식이다. 마임으로 결혼식 주례도 해봤고, 사회 문제를 다루는 주제발표를 하면서 마임으로 시작하기도 하고, 마임으로 설교도 했다. 이런 경우 마임은 예술작품이라기보다는 나의 말하는 방식이다.

나는 극장을 빌려 정기공연 같은 것을 하지 않는다. 마임이라는 장르가 낯설어 수요가 많지 않기도 하지만 굳이 극장에 오지 않아도 된다고 생각하기 때문이다. 마임은 이미 수많은 미디어의 콘텐츠 속에 스며들어 있다. 영화나 드라마는 물론이고 광고나 MC의 제스처에서도 발견할 수 있다. 정통 마임을 보고 싶다면 유튜브를 검색하면 된다.

나는 도시의 거리나 축제 또는 추모행사 같은 이벤트에 나타나는 걸 좋아한다. 사람들이 기대하지 않은 장소나 시간에 등장하는 것이다. 그것은 하나의 판타지고 선물 같은 것이다. 나는 그러한 만남의 방식을 오늘의 예술이라 생각한다. 예술가에게 예술은 새로운 삶의 길을 보여주는 행위다. 그리고 모든 사람에게 예술은 새로운 삶의 방식을 찾아가는 행위다. 우리 선조는 그것을 풍류 또는 굿이라고 불렀다. 그리고 농업 기술이 발달하고 부를 축적한 계층이 생기면서 그것은 쇼핑을 할 수 있는 상품이 되었다.

◆독창성과 완성도에서 소통의 예술로

예술의 상품 가치는 독창성과 완성도에 있다. 다시 강조해서 말하면 그것은 예술의 상품 가치다. 독창성은 다른 예술가의 작품과는 다른 주제 의식이나 소재 그리고 표현 방식을 평가하는 말이다. 완성도란 그 독창성을 구현하고 공유하는 기술과 제작 또는 기획 능력이다. 이러한 기준은 미디어와 기술이 발달하고 예술가의 수, 즉 공급이 늘면서 사정이 많이 달라졌다. 감상자들이 많은 정보에 노출되면서 독창성을 주장하는 일이나 그러한 의지를 갖는 것 자체가 쉽지 않게 되었다. 어디서 본 것 같고 어디서 들은 것 같다고 말할 것 같은 것이다. 그래서 예술이 반드시 독창적이어야 하느냐 하는 주장도 하게 된다. 완성도 역시 투자하는 비용에 크게 좌우된다. 결정적인 부분이 홍보다. 꼭 돈을 들여야 하는 것은 아니지만 주변으로부터 미디어를 타야 한다는 말을 듣는다.

자본주의사회에서 산다는 말은 시장을 통해 생계를 유지한다는 뜻이다. 좀 다른 곳이 있다면 종교인데 색이 바래고 있는 것은 마찬가지다. 성직처럼 예술의 순수성을 지키고 싶은 사람 가운데 많은 이가 귀촌을 한다. 특히 제주도가 그런 곳인데 마치 이어도처럼 이상향의 이미지를 갖고 있는 것 같다. 도시의 상업화 물결과 함께 MZ세대의 적게 벌고 적게 쓴다는 마인드도 영향을 주었을 것이다.

예술작품 가치 독창성·완성도보다 소통 중요

작가의 예술세계 대중과 어떻게 나눌 것인가

소통 방식에 따라 다양한 장르 복합예술 탄생

예술이란 삶을 이해하고 타인과 나누는 도구

높고 낮음을 구분하지 않고 배제하지도 않아

다양한 사람과 문화 받아들이며 사는 현대인

모든 것 수용하는 예술이야말로 삶의 참기술

50년쯤 전에는 유럽에도 그런 흐름이 있었다. 예술의 상업화를 거부한 일단의 예술가와 엔터테이너가 대거 농촌으로 이주했다. 시간의 여유도 있고 두 그룹은 만남의 기회가 많았다. 서로의 장점을 발견하고 결합한다. 여기서 다양한 복합 예술이 탄생했으며, 마침 도시에서는 관광이나 축제와 같은 새로운 수요가 생겼다. 이제 독창성이나 완성도보다 소통의 능력이 더 중요한 것이 되었다. 예술에 대한 학습이나 경험의 기회가 적은 대중과 어떻게 자신의 예술세계를 나눌 것인가? 비로소 소통의 방식을 따라 예술 장르가 경계를 넘어 헤쳐 모여 하게 된다. 가장 대표적인 것이 난타와 같은 넌버벌(Non-verbal)이다.

넌버벌은 대사와 노래와 같은 음성 언어를 배제한 모든 예술 또는 예술 바깥의 요소를 동원하여 하나의 공연물을 만드는 것이다. 태권도나 요리 또는 두드림 같은 오히려 예술 바깥의 요소를 새롭게 연출하는 것이 더 큰 호응을 얻는다. 그 밖에도 피지컬시어터(Physical Theatre), 비주얼시어터(Visual Theatre), 장소 특성적 공연(Site-specific Theatre) 등으로 분류되는 공연이 등장한다. 우리나라에서는 이러한 경향의 예술을 다원예술이라 부른다. 유럽에서는 쓰는 용어는 아니지만 예술지원행정에 필요해서 만든 말이다.

나는 의도치 않게 대중과의 소통을 중시하는 이러한 흐름 속에 있었다. 언젠가부터 굿의 형식을 공연의 바탕으로 삼고 있었기 때문이다. 굿이야말로 소통을 가장 중시하는 공연이다. 작두타기를 비롯하여 점복이나 화려한 의상 등 소통의 효과를 위해서는 예술 바깥의 요소를 무엇이든 동원한다. 이것이 굿이 지닌 공연예술로서의 오늘의 의미다.

◆예술은 사기다: 시대와 공존하는 예술

비디오 작가 백남준의 말이다. 자본주의사회에서 예술은 결국 상품일 수밖에 없다는 말의 다른 버전이다. 골동품 가게에서 싼값에 산 부처조각상에 TV모니터와 CCTV 카메라를 더해 작품을 만들었는데 SONY가 비싼 값에 사 갔다. 작가는 부처 역시 자신의 모습을 돌아본다는 피드백의 개념을 작품에 담았지만 작품을 구매한 SONY는 전통과 현대의 만남이라 해석하며 사 갔으니 그 함수관계를 사기라 한 것이다. 백남준이 말한 '예술은 사기다'라는 말은 현대 자본주의사회에서 예술가가 처한 상황을 풍자한 것일 수도 있지만, 예술작품의 존재 방식에 대한 하나의 제안일 수도 있다. 예술작품이 상품이라면 그 판매과정도 작품의 연장이며 '커뮤니케이션'이라고 본 것이다. 시대가 변화하면 그 시대와 어떻게 공존할까 하는 것이 그의 예술의 길이고 과제였다. 비디오 아트가 그렇고 인공위성을 활용한 '굿모닝 미스터 오웰(Good Morning Mr. Orwell)'(1984) 역시 시대의 본질을 적극적으로 해석하고 참여하는 방식을 취한 것이다.

"한편에 예술이라 불리는 것이 있고, 다른 한편에 커뮤니케이션이라 불리는 것이 있다. 가끔씩 그 둘이 그리는 곡선이 교차한다. 그 지점에 사과 씨앗 같은 것이 있다. 그것이 우리가 말하고자 하는 주체이며 어쩌면 우리의 꿈일지도 모른다."(백남준, 1980년 한국에서 한 연설 중에서)

◆예술은 삶의 기술이다

조선시대 서경덕은 줄이 없는 거문고를 두고 글(無絃琴銘)을 지었다. "거문고에 줄이 없으니 몸은 남기고 그 쓰임을 없앤 것이구나, 정말 쓰임을 없앤 것은 아니고 고요함 속에 움직임을 담고 있는 것이다 … 줄을 쓰지 않고 그 줄 밖에 있는 가락을 울리네, 나는 거문고의 본래 소리를 듣네."

미술사학자인 김영주는 이와 같은 글을 두고 한국인의 예술에 대한 태도에 대해 다음과 같이 말한다.

소리를 얻기 위해 폭포 앞에서 피를 토하며 정진하는 격렬함, 그리고 그 소리를 얻고 나서는 하나의 형식에 매이기를 단호하게 거부하며 끊임없이 표연히 떠나감, 엄격하고 준엄한 예도(藝道)-도(道)를 추구하는 자세와 다르지 않다-의 길을 갔으며 일단 한 경지에 이르렀어도 그곳에 결코 머물지 않는다. 떠남, 버림, 비움의 예술관에 있다고 본다. 차라리 여기에 우리 한국 예술의 예술성, 빼어난 신묘(神妙)함의 경지를 구현시킬 수 있었던 정신적인 힘이 있지 않았을까. (김영주, 신기론으로 본 한국미술사)

오늘날 우리는 공교육에서 학습한 교과서의 내용이나 전문가들이 들려주는 지식만으로는 이처럼 빠르고 복잡성이 커져 가는 세계를 이해하고 대응하기 어렵다. 앨빈 토플러(Alvin Toffler)가 제3의 물결에서 말하는 영성(Spirituality)과 같이 통합적이고 주체적인 사유와 판단이 더욱 필요한 세상이다. 선조들이 예술을 마치 도를 추구하는 것처럼 생각했다는 것은 오늘에 와서 더욱 의미가 깊다. 예술은 삶을 전문성이나 먹고사는 문제를 떠나서 통째로 이해하는 방식이다. 그리고 그 이해한 내용을 이웃과 또는 친구와 나누는 도구다. 전문성이나 먹고사는 문제가 거문고의 줄이라면 그 줄에 해당하지 않고 포착되지 않는 것에 대해 어떠한 방책이 있어야 한다. 도덕이나 법, 합리성 등이 힘을 잃어 가는 포스트모던 시대에 선과 악의 이분법을 넘어서고 다양한 사람과 문화를 받아들이며 살아야 하는 우리는 예술보다 훌륭한 삶의 기술을 생각하기 어렵다.

예술은 검은 색을 나쁜 색이라고 배제하지 않으며, 높은 음과 낮은 음을 계급으로 구분하지도 않는다. 빠른 것과 느린 것, 기쁜 것과 슬픈 것 모든 것을 삶의 요소로 받아들인다. 복잡한 것과 단순한 것이 서로 통하며 절묘한 길을 찾아간다.

마임이스트

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지