|

| 대구 제1공단 해체 이후 아직 빈터로 남아있는 옛 제일모직 부지. 왼쪽 건물은 삼성그룹이 대구시에 기부채납한 대구오페라하우스. 손동욱기자 dingdong@yeongnam.com |

대구시 북구 칠성동 대구오페라하우스와 홈플러스 대구점, 이마트 칠성점, 그리고 주변에 아파트가 빼곡히 들어선 그 일대는 대구산업화를 이끈 제1공단 터이다. 1960년대 초반부터 가속화된 대구산업화를 이끈 핵심공간으로 당시 대구는 물론 우리나라를 대표하는 기업들이 오롯이 입주해 대구산업화의 가장 중요한 지역으로 꼽힌다. 96년 제일모직 대구공장이 구미공장과 통합해 이전하면서 제1공단은 해체의 길로 들어섰지만, 제1공단 터는 여전히 대구산업유산을 간직한 소중한 공간이다.

분명 이 공간은 우리 지역에는 물론 한국 근현대사적 측면에서도 의미가 큰 곳이다. 과거로부터 내재돼 온 역사성뿐만 아니라 현재의 대상지가 가지는 성격, 미래 잠재력 등을 서로 연결하면 대한민국의 명소로 거듭날 수 있을 것이다. 시간과 공간을 함께 살리는 마인드가 필요하다.

대구산업화와 대구기업들의 초기성장 역사를 간직하고 있는 제1공단 터를 재조명해 본다.

#대구지역 최초 공업단지

대구 제1공단(이하 제1공단)은 60년대 초 대구시가 지역산업개발과 광역도시계획을 효과적으로 수행하기 위해 많은 공장이 밀집돼 있던 당시의 기성공업지대인 북구 침산동 일대를 공업지역으로 지정한 것으로, 지역 최초의 공업단지다.

대구 제1공단 터는 원래 일제강점기인 36년 7월22일 조선총독부 고시 제765호로 칠성동, 태평로3가, 비산동, 평리동, 노원동, 원대동(현 노원동) 일대의 638만2천85㎡를 공업지역으로 지정한 데서 비롯된다. 이후 2차 대전 말엽인 41년 일본이 군수물자산업에 박차를 가하기 위해 이 가운데 시가지에 인접해 있는 칠성동, 침산동, 원대동, 태평로3가 일대의 농지 59만천44㎡를 공업단지로 조성해 대한방직<주>을 비롯한 16개 섬유공장과 기계공장, 고무공장, 타면공장, 염색공장 등 모두 26개의 공장을 입주시켰다.

이것이 대구지역에서 공업단지 성장의 시작으로서, 제1공업단지 출발의 배경이다.

|

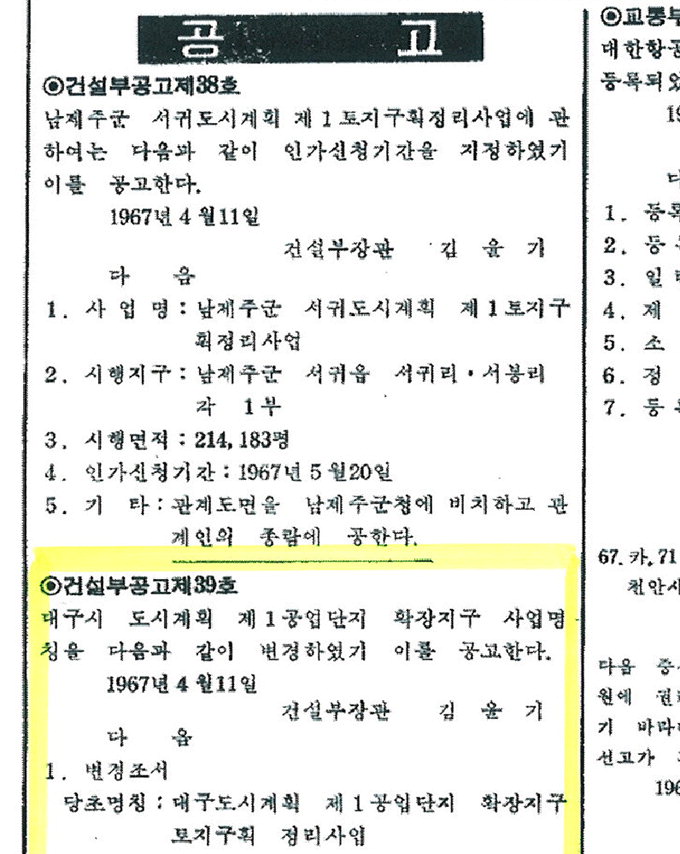

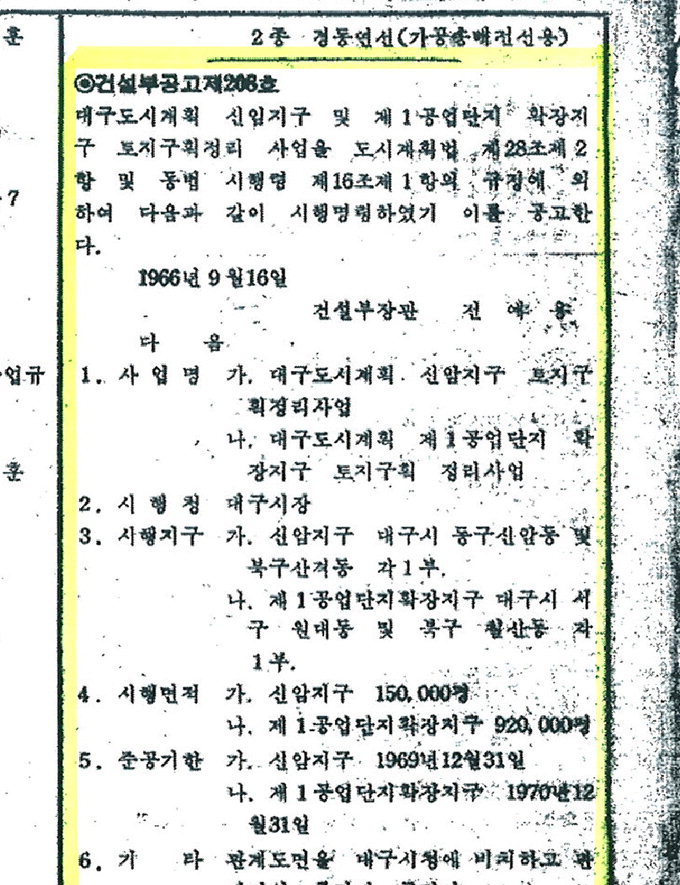

|

| 대구 제1공단의 확장구역인 대구 제3공단 관련 관보. |

#국내 3대 공업단지 위상

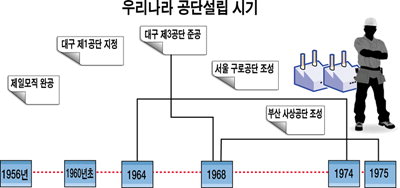

우리나라의 공업단지개발계획이 본격화된 것은 제1차 경제개발계획에 의해 공업화계획이 본격적으로 추진된 62년부터다. 이 당시 정부는 석유화학공업의 건설을 위해 울산지역에 석유정제 콤비나트 건설에 착수했으며, 64년에는 수출산업단지 개발조성법을 비롯해 70년의 지방공업개발법을 제정하는 등 우리나라 공업단지 조성의 제도적 체제를 확정했다.

이 같은 환경에서 대구시는 60년대 초 대한방직, 제일모직, 무림제지, 삼호방직, 승리기계 등이 밀집돼 있는 북구 침산동 일대를 공업지역으로 지정한 것이 이른바 제1공업단지다.

이 제1공단은 과거 대한민국 근대 산업화기의 중심지로서 역사를 간직한 특징을 지니고 있다. 60년대 대한민국의 주요 산업단지로는 서울 구로공단(64~74년 조성)과 부산 사상공단(68~75년 조성), 대구 제1공단 등이 대표적이었다.

|

#제3공단은 1공단의 확장

대구 공업의 꾸준한 발전으로 제1공업단지가 포화상태에 이르자 대구시는 제2공업단지를 조성하기로 하고 달성군 성서면을 지정했으나 당시 여건이 여의치 못해 보류되었다. 그 후 다시 새로운 공업지역으로 정한 제3차 공단조성 계획안인 노원동3가 지역(당시 원대동6가)이 건설부로부터 지정(65년 2월2일)됨에 따라 구체화돼 조성된 것이 지금의 3공단이다. 66년 ‘대구 제1공업단지 확장지구 조성사업’이 공고됐고, 이듬해인 67년에 이 사업이 ‘대구 제3공단 토지구획 정리사업’으로 명칭이 변경돼 추진됐다. 현존하는 대구 시내의 공단 중 가장 오래된 지구인 제3공단은 사실 대구 제1공단의 연속·확장이었던 것이다. 이처럼 제1공단의 성장과 확산은 지역에 엄청난 파급효과를 남겼으며, 현재까지 지속되고 있다고 할 수 있다.

대구 제3공단은 68년에 준공됐다. 그러므로 3공단의 모태인 제1공단의 위상은 우리 지역은 물론, 대한민국 산업화 과정의 선두에 서서 경제발전의 견인차 역할을 해 왔다고 할 수 있다.

이처럼 제1공단은 대구와 한국의 진흥을 담아낸 산업근대화의 요람으로서 국가와 지역경제 발전에 결정적인 기여를 해 온 공간이라 할 수 있다. 과거 생존을 위한 생산기지로서 삶의 애환을 담고 있는 것은 물론, 산업단지 이상의 의미를 지니고 있는 드라마틱한 공간이다.

#대구 대표 근대화 유산

비록 현대화의 소용돌이 속에서 옛 자취의 많은 부분이 사라졌지만, 제1공단은 대구와 한국의 산업 진흥을 담아낸 그릇으로서 국가와 지역경제 발전에 결정적인 기여를 해 온 것이다. 한마디로 근대의 애환과 산업 역사가 오롯이 녹아 있는 공간이라고 할 수 있다.

이처럼 제1공단은 산업근대화의 요람으로서 장소적 가치가 재발견될 때 차별화된 매력적인 공간 창출이 가능하다. 과거 주민의 생존을 위한 생산처로서 삶의 애환을 담고 있고, 산업단지 이상의 의미를 담고 있는 드라마틱한 공간이기 때문이다.

박종문기자 kpjm@yeongnam.com

▨공동기획=오동욱 박사<대구경북연구원 여가정책연구실>

박종문

손동욱

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지