|

| 그래픽=장수현기자 jsh10623@yeongnam.com |

경산 임당동·조영동 고분군 출토

어류-넙치·복어…상어류는 최다

큰 토기에 꿩 70마리 부장하기도

작물-벼·기장·피·밀·보리·콩·팥

과일-복숭아·고욤·살구 즐겨 먹어

부장 동물 중에는 조류가 아주 많았는데 이 중에서도 꿩이 가장 많았다. 꿩은 사람들이 먹기 좋은 몸통을 중심으로 발이나 머리 등이 제거되어 있는 것이 대부분이었다. 이렇게 잘 손질된 꿩은 가슴뼈(흉골)를 기준으로 최소 개체 수를 헤아렸을 때 어떤 항아리에는 20마리 정도, 어떤 항아리에는 70마리가 담겨 부장된 사례가 있었다. 이렇듯 조류는 주로 단경호, 장경호, 대호와 같은 대체로 사이즈가 큰 토기에 부장되는 특징이 있다. 조류와 함께 어패류도 많이 출토되었으며 어류는 조류와는 달리 작은 항아리나 굽다리접시에 부장되는 경우가 있었다.

이러한 부장 양상만으로 조류나 어류가 평소에도 즐겨 먹던 음식이었는지, 장례 의례를 위한 특별한 공물인지는 정확하게 판단할 수 없는 상황이었다. 하지만 앞서 조영동고분군에서 출토된 인골을 분석한 결과 당시 사람들이 야생조류군의 소비가 월등히 높았다는 점과 해양동물군의 소비도 적지 않았음을 설명하였다. 이는 분묘 내 토기에 담긴 조류와 어패류들은 의례를 위한 공물로 매장되었을 수도 있지만 임당유적에 살았던 당시 사람들이 평소에도 즐겨 먹었던 식재료일 수 있다는 가능성을 보여준다.

지금까지 우리나라 원삼국시대 또는 삼국시대의 유적에서 출토되는 과일은 주로 밤, 복숭아, 살구 등이며 곡류로는 벼, 잡곡(조·기장), 맥류(보리·밀), 두류(콩·팥) 등이었다. 경산 조영동고분군에서도 곡물이나 과일의 씨앗이 일부 출토되었는데 곡물은 벼·조·피·들깨가, 과일은 복숭아·고욤·살구가 확인되었다. 따라서 조영동고분군에서 출토된 식물 유존체는 기존의 (원)삼국시대의 식물 유존체의 종류와 큰 차이를 보이지 않는다고 평가할 수 있다. 또한 조영동고분군에서 나온 식물 유존체를 안정동위원소별로 구분해 보면 벼와 복숭아, 고욤, 살구는 C3계 식물군, 조와 피는 C4계 식물군이라고 할 수 있다. 이를 통해 임당유적에 살았던 사람들은 C3계 식물군과 C4계 식물군을 모두 이용했다는 사실을 알 수 있는데 그 출토량이 워낙 적어 어느 정도의 곡물이나 과실을 섭취하였는지는 파악하기 어려운 실정이다.

하지만 최근 연구를 진행하면서 전체 식단에서 곡물과 과일의 비중을 계산할 수 있었다. 당시 임당유적 사람들은 전체 식단에서 식물자원의 소비가 상당(31%)하였고, 분묘에서 C3계열과 C4계열 식물군이 모두 출토되었지만 전체 식단에서 보면 C3계열 식물군(24%)이 C4계열 식물군(7%)보다 높은 비중을 차지하였음을 알 수 있었다. 즉 조, 기장, 피와 같은 C4계열 식물군보다 벼, 밀, 보리, 콩, 팥과 같은 C3계열 식물군에 더 의존했다고 볼 수 있다. 따라서 임당유적 사람들은 식물자원으로 C3계열 식물군을 많이 섭취하였는데 작물로는 벼, 밀, 보리, 콩, 팥을, 과일류로는 복숭아, 고욤, 살구 등을 주로 먹었던 것으로 보인다.

마지막으로 신분 차이와 음식물 섭취에 대해 이야기하고자 한다. 고대 사람들의 신분 차이는 여러 고고학 성과로 설명되고 있다. 예를 들어 주 피장자를 위한 대형 고분은 무덤 축조를 위한 대규모의 노동력이 동원되고 다양한 종류의 귀금속과 무구, 많은 양의 토기와 음식물이 부장되는 것으로 보아 그 고분 주인공의 신분이 매우 높은 사람임을 쉽게 알 수 있다. 또한 무덤의 주인공과 함께 그 주인공을 사후에도 모시기 위해 근친자를 죽여 순장하는 습속이 있었던 것으로 보아 고대 사회는 주 피장자와 순장자 간에도 엄격한 신분의 구분이 있었음을 추측할 수 있다.

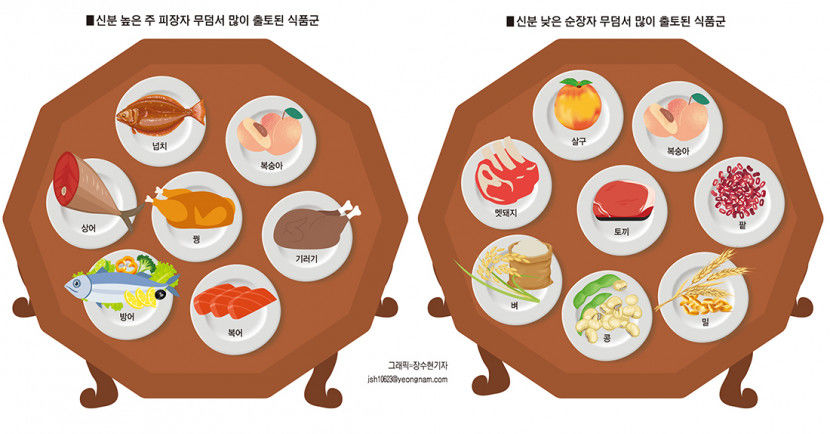

이러한 고고학적 현상은 이번 고식단 분석의 결과와도 다르지 않았다. 신분이 높은 무덤의 주 피장자는 야생조류군(44%)과 해양동물군(19%)을 많이 섭취한 반면 신분이 상대적으로 낮은 순장자는 야생조류군(28%)과 C3계열 식물군(26%) 그리고 육상 초식동물군(24%)을 주로 섭취하였다. 즉, 주 피장자는 꿩, 기러기와 같은 야생조류와 상어, 방어, 복어와 같은 해양성 어류를 주로 먹었고 이와 달리 순장자는 C3·C4계열 식물군과 멧돼지나 토끼와 같은 육상초식동물을 주로 먹었다는 것이다.

사회적 지위가 높은 주 피장자들이 그렇지 못한 순장자들보다 해양동물군(어패류)을 더 많이 소비하였다는 것은 해안에서 생산된 음식물을 멀리 떨어진 내륙으로 어패류를 조달해야 하는 경제적 비용이 발생하였음을 추측할 수 있다. 주 피장자들이 이러한 추가 비용을 지불하면서까지 해양동물군을 소비하였다는 것은 어패류가 당시 사회에서 주 피장자의 특권을 보여주는 상징적 음식물이었던 것으로도 이해할 수 있다. 이에 반해 신분이 낮은 순장자 집단은 어패류에 대한 접근이 쉽지 않았고 이를 대신해서 C3계열 또는 C4계열 식물군을 더 먹었을 것이다.

이렇듯 조영동고분군 출토 인골의 분석 결과에서 보이는 개인 간의 커다란 식단의 차이는 고대 사회에서 각 개인은 사회적 지위의 구분이 명확하였고 그에 따라 먹을 수 있었던 음식의 종류마저도 엄격히 구분되었다는 것을 의미한다. 영남대박물관 학예연구원

영남일보(www.yeongnam.com), 무단전재 및 수집, 재배포금지